Viene facile dire che nella sua non lunga vita Chris McGregor è stato più raccontato che ascoltato, avvolto in un’aura di leggenda che lo avrà anche reso un artista di culto ma certo non lo ha aiutato a trovare occasioni discografiche e spazi di popolarità. Era un pianista colto e curioso, che amava il jazz e la classica del Novecento così come la musica popolare dell’Africa australe in cui era nato, la musica dei villaggi del Transkei che offriva alla sua fervida mente spunti e colori di straordinaria ricchezza. All’inizio degli anni Sessanta cominciò a comporre originali intarsi di quelle musiche amate, chiamando a collaborare musicisti neri com’era mal tollerato nel Sudafrica dell’apartheid. Quegli esperimenti culminarono con la fondazione dei Blue Notes, un osteggiato quintetto/sestetto interrazziale che nel 1964 colse l’occasione di un invito al festival jazz di Antibes per abbandonare la terra patria e suonare finalmente senza vincoli.

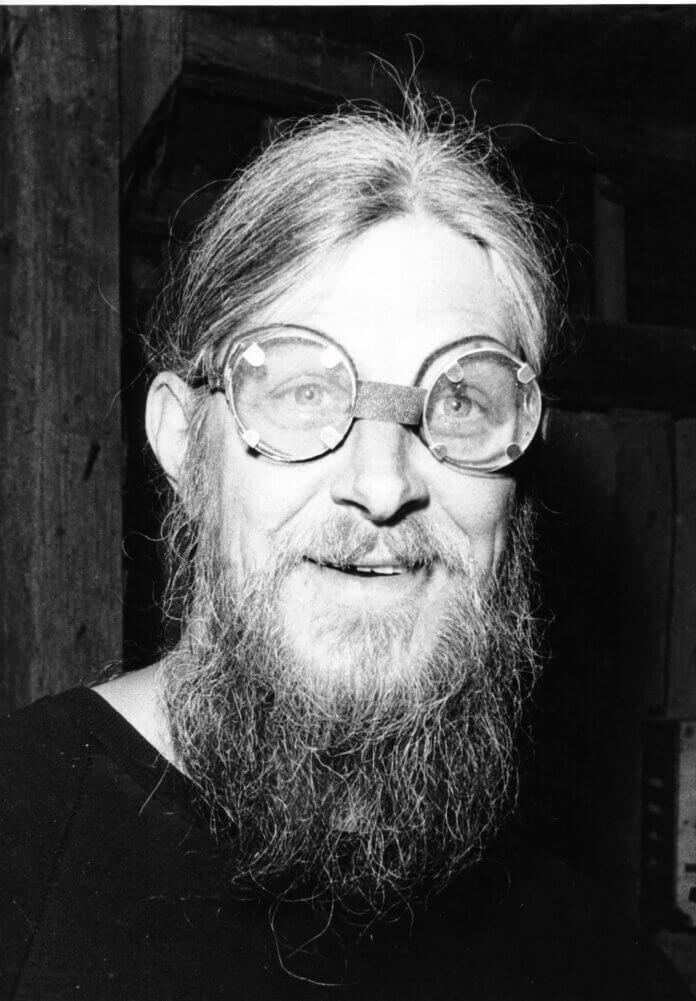

In realtà l’esilio europeo non fu facile, con numerosi spostamenti fino alla scelta di Londra come nuova base. Passarono anni prima che McGregor riuscisse ad avere credibilità, fino a quando incrociò un produttore visionario e sensibile come Joe Boyd, lo scopritore di Pink Floyd, Soft Machine, Nick Drake. Fu lui nel 1968 a ottenere la prima chance discografica con un lp per la Polydor, «Very Urgent», che riguardava i Blue Notes ma uscì con sigla Chris McGregor Group; e sempre lui, nel 1971, a produrre questo straordinario album che da un lato rifletteva i progressi dell’ancora giovane pianista e del suo jazz etnico e dall’altro documentava il florido stato della scena Brit jazz in quella stagione. Quando McGregor era approdato a Londra, nel 1965, aveva trovato una scena statica e diffidente, poche occasioni di lavoro, l’ostilità dei sindacati. In pochi anni il quadro fu rivoluzionato grazie a una nuova generazione di musicisti, più liberi e curiosi, che guardarono con interesse alle idee di quel bizzarro signore con dashiki, berretto e pipa fumante. La nuova scena trasfigurò i Blue Notes e portò alla fondazione dei Brotherhood Of Breath, non più gruppo ristretto ma ricca orchestra nutrita dai fermenti di quei giorni: gli slanci verso le musiche del mondo, il gusto per il rinnovamento orchestrale, la fede nell’improvvisazione collettiva. Alle fondamenta del progetto c’erano sempre gli esuli sudafricani (Dudu Pukwana, Mongezi Feza, Louis Moholo, Harry Miller, Ronnie Beer) ma gli orizzonti si ampliavano con le intense voci di John Surman, Malcolm Griffiths, Harry Beckett, Nick Evans, Marc Charig e via così, i giovani leoni che in quei tempi comparivano negli ambiti più diversi, dai King Crimson di «Lizard» e «Islands» ai progetti solistici di Robert Wyatt, dalle intraprese di Keith Tippett ai lavori orchestrali di Mike Westbrook.

L’apertura firmata da Dudu Pukwana, MRA, indica il mood di gran parte del disco: un variopinto carnevale sonoro con ritmi strettissimi e rumorose fantasie di fiati e ottoni. Anche The Bride (ancora Pukwana) è così, e Andromeda, una pagina di McGregor dedicata alla figlia nata da poco, mentre Davashe’s Dream, un pezzo di Mackay Davashe, pioniere del jazz sudafricano, esplora il campo del sentimental mood con squarci free, secondo la lezione di Archie Shepp. Protagonista assoluto di questa parte è Dudu Pukwana, che marca il territorio con l’imperiosa voce del suo sax alto «capace di mixare il jive delle townships con Johnny Hodges e Albert Ayler» (Joe Boyd), prima di rientrare nei ranghi quando McGregor stende la lunga tela di Night Poem e chiede ai musicisti di liberare i propri istinti sullo stimolo di una semplice traccia ritmica. Nuovi colori si aggiungono alla tavolozza sonora: uno xilofono africano suonato dal leader e flauti indiani in bocca a Ronnie Beer e all’altra grande stella dei Blue Notes, il trombettista Mongezi Feza. Il brano è lungo, la materia sonora va in frantumi e a McGregor sembra forse di tradire lo spirito dell’album chiudendo così, in maniera un po’ cerebrale. Ecco allora un finalino umoristico, Union Special, trafelata scattosa marcetta di un minuto e cinquanta che spiega meglio il gusto dei Brotherhood Of Breath; un progetto di musica, tra le altre cose, divertente.