In lingua inglese, «soul» significa «anima». Nel jazz questo termine è entrato in uso rispecchiando ciò che era già presente nella vita quotidiana: una specie di termine di appartenenza, un sigillo di identità. L’anma della quale stiamo parlando è quella che accomuna il «popolo del blues». Per molto tempo tra i neroamericani era abituale riferirsi reciprocamente cin le espressioni soul brother e soul sister. Fratelli e sorelle si era non soltanto per parentela ma per vincolo appunto identitario. Esempi: nel 1957 Ray Charles e Milt Jackson registravano l’album «Soul Brothers»; undici anni dopo era Horace Silver a pubblicare la sua «Serenade To A Soul Sister»; e infine, nel live di Cannonball Adderley «Country Preacher» (1969), il leader rivolgeva al pubblico un «thank you, brothers and sisters».

Gli storici si trovano a parlare di soul sia nel jazz sia nella musica più easy listening, e c’è stato un periodo – gli anni Settanta – nel quale i due settori apparvero perfino contigui, con reciproci sconfinamenti. Questo si deve anzitutto al fatto che soul non definisce una particolare fisionomia musicale. Non è come cool (fresco) oppure come l’onomatopeico bebop o come free (libero). Non ha una connotazione geografica, come il New Orleans o il West Coast Jazz. Possiamo perfino dire che soul non è neppure un genere propriamente detto: quello che si suole riunire sotto questa bandiera, e che nella sua fase storica si colloca approssimativamente tra la metà degli anni Cinquanta e la metà dei Sessanta, è principalmente un modo di vivere la musica. Di fare cultura. Ma come incominciò tutto?

Con il brano The Preacher, Horace Silver (affiancato da Kenny Dorham, Hank Mobley, Doug Watkins e Art Blakey) piantò per primo la bandierina del soul sul suolo jazzistico. Il brano venne registrato nel febbraio 1955. Per dire che cosa ci fosse nell’aria in quel periodo, si può ricordare che nemmeno un mese dopo, a Montgomery (Alabama), Claudette Colvin, una studentessa quindicenne di colore, rifiutò di cedere il posto in autobus a una signora bianca – come prescrivevano le leggi razziste – e per questo fu arrestata. La sua pionieristica disobbedienza sarà seguita molti mesi dopo dall’analogo e famoso gesto dell’attivista Rosa Parks, il cui arresto scatenerà il clamoroso boicottaggio dei mezzi di trasporto (381 giorni) da parte dei neri, sempre a Montgomery. S’intende, a quel brano di Horace Silver non era acclusa alcuna forma di protesta. Tuttavia, cominciava da The Preacher la riaffermazione di quanto l’anima dei neroamericani fosse parte integrante della cultura degli Stati Uniti; e a quell’anima concorrevano, sul piano musicale, il contributo del canto religioso e naturalmente l’esperienza (allo stesso tempo individuale e collettiva) del blues. «L’idea di avere radici, e che quelle radici siano un patrimonio di valore, anziché una fonte di inestirpabile vergogna, è forse il mutamento più profondo operatosi nella coscienza negra dal principio di questo secolo», ha affermato LeRoi Jones (Amiri Baraka). Aggiungendo: «Il passaggio dal cool alla soul music è una forma di aggressione sociale. È un tentativo di sovrapporre a un ordine sociale senza senso un ordine capace di conferire valore a certe dimensioni dell’esistenza, prima considerate non solo prive di pregio ma addirittura vergognose. Cool significava non partecipazione, soul significa un nuovo sistema» (1). Silver ha affermato che il soul è come il funk ma con in più una profonda dimensione di sentimento e spiritualità (nel jazz l’aggettivo funky significa «ispirato» in senso profano, carnale, e l’origine etimologica si riferirebbe alla sgradevolezza dell’odore corporeo).

L’avvento di Silver aprì la strada a quei jazzisti che nei primi anni Cinquanta sentivano l’esigenza di riavvicinarsi alla tradizione popolare neroamericana dopo la stagione sperimentale del bebop (anche se, giustamente, Lou Donaldson sosteneva che Charlie Parker non aveva mai perso il suo marcato senso del blues). In sostanza si trattava, come ha sostenuto Leroi Jones, di una reazione al jazz corrente di quel periodo, con la sua dominante intellettualistica introdotta dal cool jazz e dal miglior jazz californiano. The Preacher (il predicatore), contenuto nel disco Blue Note «Horace Silver And The Jazz Messengers», è un manifesto, a cominciare dalla sua immediatezza e dal buonumore che lo anima. Le note di copertina dell’album riportano una dichiarazione del pianista, il quale parla di risalire al clima dei vecchi tempi. Il brano è in sedici battute ed è ispirato a I’ve Been Working On The Railroad, un traditional, e a Show Me The Way To Go Home, una drinking song inglese del 1925 molto popolare anche negli USA. L’accompagnamento di Silver ha un netto taglio chiesastico e, quando tocca allo stesso pianista improvvisare, i fiati intervengono secondo il call and response, sistema tipico del gospel neroamericano: il predicatore pronuncia un’affermazione e la congregazione risponde in coro con una frase predefinita. Il sistema è noto anche in Europa, nella classica litania cristiana (è il caso dell’«ora pro nobis» in risposta a ogni invocazione del sacerdote). Nel jazz il call and response verrà ripreso molte volte, con due esempi famosissimi: Moanin’ di Bobby Timmons (lanciato da Art Blakey nel disco omonimo) e So What di Miles Davis (da «Kind Of Blue»). Lo stesso Silver vi ritorna quattro anni dopo con Sister Sadie («Blowin’ The Blues Away»). Ma quel che più conta è che il call and response era stato, in un certo senso, progenitore del riff, quella frasetta ripetuta che dalla fine degli anni Venti in poi è stata usata molto spesso nel jazz a fini di dinamismo. E proprio il riff, con la sua martellante carica ritmica, è tra le risorse dell’esecuzione soul.

In quegli anni Cinquanta la parola d’ordine tra i jazzisti neroamericani, con ovvie e importanti eccezioni, parve essere: semplificare, rendere accessibile. E, inoltre, sostituire ai virtuosismi del bebop l’intensità d’espressione (cosa che non fu ottenuta troppo spesso). L’hard bop, del quale il soul jazz può essere considerato una sottocategoria, era hard (duro) proprio per la sua solidità e concretezza. I temi si fecero più orecchiabili e la cosa fu ancor più evidente nel soul jazz, dove essenzialità e cantabilità si sovrapposero. Non è casuale che a brani squisitamente soul come Moanin’ e This Here di Bobby Timmons oppure Sermonette di Nat Adderley vennero successivamente apposti dei testi per essere eseguiti come delle vere e proprie canzoni (2).

A favore della melodia si semplificò anche il ritmo, che rinunciava alle irregolarità proposte dal bebop per stazionare su uno swing essenziale e immediato: un ritmo marcato e di piacevole effetto, magari ballabile (i musicisti dell’epoca spesso lo chiamavano groove). Per questo motivo il soul si servì largamente di batteristi dotati non tanto di virtuosismo quanto di tenacia. Invece portò finalmente alla ribalta la chitarra e l’organo Hammond, spesso uniti nel classico trio con batteria (le linee di basso ottenute con la pedaliera dell’Hammond rendevano superflua la presenza di un bassista). Il repertorio di questi organ combos consisteva, sostanzialmente, in blues, ballad e standard. A volte si aggiungeva un sax tenore, che fra gli strumenti a fiato era nello stile il più usato; e si parla di sonorità piene, con attacchi di ancia molto decisi e frasi scolpite. Gli organici erano di piccole dimensioni perché il soul doveva essere un po’ l’atletica leggera del jazz. Si assistette, in definitiva, a una vera e propria riorganizzazione del materiale jazzistico; e non è da escludersi che non avremmo mai avuto il soul jazz se intorno alla metà degli anni Cinquanta non si fossero imposti due dei più espressivi cantanti della storia americana, cioè Mahalia Jackson e Ray Charles (3), voci dell’anima.

Accanto alla loro influenza fu importante l’apprendistato di molti jazzisti nelle formazioni di rhythm’n’blues, dalle quali, come ha ricordato il batterista Ben Dixon, sono venute «solide basi. Suonando per i ballerini nei locali impari a tenere il tempo, impari le cose fondamentali: ti dà esperienza» (note di copertina di «Grant’s First Stand», di Grant Green, 1961).

Il soul jazz non aveva grande risonanza sulla stampa jazzistica, ma andava forte nelle vendite di dischi. Al punto che dagli anni Sessanta in poi i discografici spinsero qualche star del settore – a cominciare da Jimmy Smith – verso produzioni commerciali e di più ampio respiro (per esempio, con l’accompagnamento di grandi orchestre); il che era solitamente appannaggio dei cantanti. Alla fine, soul jazz diventò una specie di marchio di moda. Prima di allora, però, fu una fioritura di talenti i quali, pur non avendo impresso una svolta alla storia del jazz, la arricchirono di ottima musica.

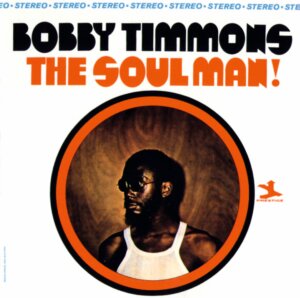

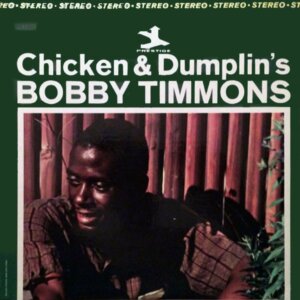

Sulla media del periodo si sollevarono pochi artisti davvero importanti. Uno fu Horace Silver, al quale seguì di lì a poco Bobby Timmons. Non è un caso che entrambi si misero in luce nei gruppi di Art Blakey. Anche se i Jazz Messengers del batterista praticarono solo occasionalmente il soul jazz (e smisero di farlo quando nel 1959 arrivò come direttore musicale Wayne Shorter), alcuni formats del genere uscirono proprio di lì. Timmons, figura assai trascurata ma pianista di alto livello, firmò presso Blakey pagine come il citato Moanin’ (la versione migliore è live al Club Saint Germain di Parigi, 1958) e So Tired («A Night In Tunisia») ma soprattutto recuperò al jazz un modo di accompagnare che derivava dalla chiesa. In questo era accomunato a Junior Mance, nel cui vocabolario si ritrovavano anche le espressioni caratteristiche del classico, fragrante blues pianistico. Altri due popolari pianisti soul furono Ramsey Lewis, il cui album «The “In” Crowd» vendette nel 1965 oltre un milione di copie, e Les McCann.

Tornando a Timmons, le case discografiche puntarono non poco su di lui come soul star. L’alcolismo che gli fu fatale derivò probabilmente da un’insoddisfazione: il non essere riuscito a scrollarsi di dosso proprio l’etichetta di pianista soul; in quasi ogni disco se ne trovano abbondanti esempi, e quel ruolo lo costrinse a volte a cadere nei cliché. Quando Timmons lasciò temporaneamente i Messengers, fu scritturato nel quintetto degli Adderley, che molto più di Blakey si dedicarono al soul jazz. Julian «Cannonball» Adderley e il fratello minore Nat formarono una ditta perfetta in questo genere. Il primogenito, contraltista che aveva semplificato la lezione di Parker, teneva il polso del pubblico con un’intensità fatta di fervore melodico e fluidità. Nat, che suonava la cornetta, era sovrastato dal fratello come solista ma aveva un ruolo fondamentale come autore: basti ricordare Work Song, tema ispirato agli antichi canti di lavoro, che negli anni d’oro del soul jazz diventò un hit e fu interpretato da una miriade di musicisti. Gli Adderley incarnarono il soul (e non solo quello) partecipando alla sua evoluzione, come evidenziano alcuni dischi importanti: «In San Francisco», «Them Dirty Blues» fino a «Country Preacher», nel quale il sound del gruppo veniva modificato con l’adozione del piano elettrico da parte di Joe Zawinul (subentrato a Timmons e poi co-fondatore dei Weather Report). Un altro contraltista attivo nel soul fu Lou Donaldson, anch’egli influenzato da Parker. Ma mentre Adderley lavorava con una ritmica bop (pianoforte, contrabbasso e batteria), Lou si faceva accompagnare spesso da organi e chitarre elettrici: come si può ascoltare nei dischi «Good Gracious!», «The Natural Soul» e «Here ’Tis», tutti dominati dal poderoso swing e dalla brillantezza del leader. Tipico sax tenore soulful fu poi Stanley Turrentine, attivo anche nel secondo bop (fece cose egregie con Max Roach, assieme al fratello maggiore Tommy, trombettista) e, dai Settanta in poi, nell’ambito di un jazz ancor più populista. Turrentine fece scuola con il suo tipico modo di suonare: timbro rauco da rhythm’n’blues, attacco forte, fraseggio con note che erano sparate come proiettili, un profondo senso del blues. Ha detto di lui il bassista Dwayne Dolphin: «Nel suo modo di suonare senti le antiche catene della mia gente». La discografia di Turrentine è sterminata, come leader e come accompagnatore, e da essa si possono trarre album notevoli, come le collaborazioni con Jimmy Smith, Kenny Burrell e Shirley Scott. Con quest’ultima (sua moglie fino al 1971) registrò notevoli esempi di soul: «A Chip Off The Old Block», «Hustlin’», «Never Let Me Go».

Il soul ha attratto anche Gene Ammons, tenorista di scuola classica, una specie di Coleman Hawkins riconvertito alla modernità. Per qualche anno si fece accompagnare da organisti, soprattutto in ossequio alla moda e alla necessità di trovare scritture in un momento difficile della sua vita. Infatti il suo stile, poco incline all’accentuazione ritmica dei sassofonisti soul, rimase inalterato sia nelle registrazioni del 1960 con Johnny «Hammond» Smith, sia soprattutto in quelle del 1961 con «Brother» Jack McDuff e con Richard «Groove» Holmes. Infine, le potenti lezioni di Adderley e Turrentine si fecero sentire su altri sassofonisti divenuti popolari, come Hank Crawford (contralto) e David «Fathead» Newman (tenore): non è superfluo notare che, a parte Adderley, tutti ebbero ingaggi nella band di Ray Charles. Tanto Crawford quanto Newman, solisti con un eccellente senso dello swing e più immediati nello sviluppo degli assolo, si dedicheranno poi anche a un jazz fortemente venato di R&B.

Della grande stagione del soul jazz fanno parte gli anni d’oro dell’organo Hammond. Anzi, si può dire che esso ne fu il suono caratteristico. Le sue fortune si protrassero fino a tutti gli anni Settanta e si estesero anche al rock (soprattutto il progressive e Canterbury); dopo di che, l’avvento delle più avanzate tastiere ne decretò la rapida decadenza. Preceduti da Milt Buckner, Wild Bill Davis, Bill Doggett e, occasionalmente, Fats Waller e Count Basie, i grandi organisti moderni fecero finalmente dell’Hammond (in primo luogo il modello B3) un protagonista. In quel periodo nasce un modo di suonare che sfrutta al massimo le possibilità dello strumento, mantiene l’imprinting chiesastico e gli affianca la pronuncia del blues. A proposito del rapporto con la chiesa è da ricordare che nel 1962 il sassofonista Gene Ammons registrò un disco («Preachin’») nel quale venivano rielaborati alcuni canti spirituali con l’accompagnamento di un normale organo elettrico più contrabbasso e batteria. In pieno soul jazz poteva essere un efficace promemoria; ma Ammons, solista muscolare, era poco convinto dell’esperimento e tutto finì lì.

Il vero innovatore fu Jimmy Smith. È a lui, in effetti, che spetta il merito di aver fatto dell’organo uno strumento dalle grandi potenzialità. Lo sviluppo delle linee di basso, attraverso una precisa interazione fra mano e piede sinistri, giunse con lui a una ricchezza tuttora ineguagliata. A ciò si aggiungevano la verve, una natura squisitamente bluesy, la rapidità di pensiero, una combinazione di swing e fantasia tali da consentirgli famosi exploit, come i venti minuti di The Sermon (dal disco omonimo). Alcuni album da lui incisi nella seconda metà degli anni Cinquanta e nei primi Sessanta – come «A New Sound… A New Star», «Groovin’ At Smalls’ Paradise» e «Back At The Chicken Shack» – conservano ancora la fragranza dell’epoca. Di minore impatto ma comunque talentuosa fu Shirley Scott, musicista di larghe vedute che abbracciò il soul ma poteva spaziare da Ellington all’easy listening. Nel fraseggio nervoso, quasi precipitoso, della sinistra si riscontravano tracce di bebop. La sua esperienza soul trovò un valido interlocutore in Stanley Turrentine (e prima di lui in un altro sax tenore, Eddie «Lockjaw» Davis). La loro intesa era perfetta, brillante e mai fiacca; anzi, diede ottimi risultati, come le registrazioni dal vivo a Newark raccolte nell’album «The Great Live Sessions». Come lei, altri organisti suonarono soul senza restarvi confinati: Don Patterson, Freddie Roach e «Big» John Patton. Tutti erano richiesti anche in veste di accompagnatori, come pure Jack McDuff, assai apprezzabile per la vocazione melodica, la semplicità, il senso del blues e un complessivo buon gusto. Anche McDuff, Johnny «Hammond» Smith e Jimmy McGriff non mancarono di fare incursioni sul versante più R&B.

Altro organista di rilievo fu Richard «Groove» Holmes, dotato di una personalità massiccia e di un temperamento effervescente. L’avvento del geniale Larry Young, che apre al jazz modale e al jazz-rock, metterà la parola «fine» alla gloriosa stagione dell’organo. Il soul jazz ebbe, tra le sue figure di spicco, due chitarristi: Kenny Burrell e lo sfortunato Grant Green (4). L’impressionante numero di registrazioni che li vede in veste di accompagnatori (ma anche di leader) è indice di quanto fossero amati nell’ambiente musicale. Coetanei, Green e Burrell partivano da una forte premessa comune – la perfetta padronanza del blues – ma poi si muovevano in modo differente: il primo sviluppava gli assolo usando note singole, mentre il secondo li articolava anche con l’uso di accordi. Inoltre, nella lirica e misurata chitarra di Burrell palpitavano la classicità, il bebop, Duke Ellington, mentre Green era tentato da caute sperimentazioni (ai suoi dischi parteciparono figure allora d’avanguardia, come McCoy Tyner, Herbie Hancock, Elvin Jones, Joe Henderson, Bobby Hutcherson e Larry Young). Insomma, due giganti della chitarra, come attestano le registrazioni effettuate tra la fine degli anni Cinquanta e la metà dei Sessanta, nessuna delle quali delude.

Gran parte degli hard boppers ha prima o poi inserito nella propria produzione brani soul, ma si trattò di esperienze occasionali (e per ricordarle occorrerebbe molto spazio). Neppure fuori dalla cerchia dell’hard bop sono mancati jazzisti vicini alla filosofia soul. Il richiamo alle radici si ritrova in alcuni dischi di Charles Mingus («Mingus Oh Yeah» e soprattutto «Blues And Roots») e in molti di Roland Kirk: ma in questi lavori – ecco la differenza – il ritmo non è rudimentale come nel soul jazz. Lo stesso si può dire di Milt Jackson, che nella sua produzione esterna al Modern Jazz Quartet si è avvicinato molto al soul jazz, come nei dischi del 1957-58 «Plenty, Plenty Soul» (con Horace Silver), «Soul Brothers» e «Soul Meeting» (contitolare di entrambi Ray Charles), e «Memphis Jackson» (1969), disco soul (tra venature pop) con l’orchestra di Ray Brown.

In definitiva, il soul jazz ha rappresentato una corrente a basso contenuto drammatico. Dopo gli eccessi del bebop, essa ha cercato di introdurre nel jazz un positive thinking basato sulla gioia di sentirsi scaldati e ben protetti dal ricco lascito spirituale ed estetico degli avi. Che poi, al di là di questa gioia, non pochi fra i soul men fossero schiavi dell’alcol o della droga (in alcuni casi fino a morte prematura) non significa nulla: si trattava, come suol dirsi, di un segno dei tempi.