Per tutto quello che Janis Joplin aveva in corpo, il suo concerto a Woodstock appartiene di diritto all’ordine dei miracoli. Un’attesa di dieci ore prima di salire sul palco alle 2 di notte di sabato 17 agosto, tensione alle stelle e giù un mix micidiale di alcool e droga. Sul palco con lei c’era la Kozmic Blues Band, che le sgangherate riprese dell’epoca lasciarono sullo sfondo notturno. La cantante texana l’aveva arruolata in seguito al divorzio con Big Brother and the Holding Company, dotandosi così di una robusta sezione fiati. Non che fosse una formazione semplice da gestire, sia perché lei non era abituata a guidare un gruppo sia per le varie tossicodipendenze: e diversi furono i cambi interni. Ci fu addirittura un vero girotondo per il trombettista, che fu dapprima Marcus Doubleday, eroinomane dichiarato e quindi sostituito da Terry Hensley, tassista part-time, a sua volta soppiantato da un texano come lei, Luis Gasca, nella primavera del 1969. Sarà lui a salire sul palco di Woodstock e ad accompagnarla in studio nel giugno di quell’anno per registrare «I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama!». Lo si ascolta netto e chiaro in As Good as You’ve Been to This World, ma assolse per bene il suo compito in tutti i brani. Durò una stagione, poi venne a sua volta rimpiazzato da Dave Woodward.

Quanto a scorpacciate di sostanze proibite, quasi nessuno teneva testa a Gasca, che andò avanti per un lustro buono sull’orlo del precipizio finché si arrese, mollò tutto e si ritirò, girovagando tra California, Texas, Messico e Hawaii. Venne dato anche per morto, proprio nelle isole del Pacifico, almeno così si legge nella biografia di Carlos Santana scritta da Simon Leng (Soul Sacrifice. The Santana Story). Non era vero, ma deve esserci andato vicino. È riemerso decenni dopo dalle nebbie del tempo tornando a fare serate in questo millennio ed è ancora vivo. Strafatto o meno fatto, in quei primi anni Settanta Gasca aveva bazzicato l’intera scena psichedelica della Bay Area e realizzato quattro album, tutti di ottima fattura, mescolando jazz e musica afro-latino-americana con arrangiamenti solidi e sofisticati. Di questi, uno manca all’appello da sempre: «Born To Love You» uscito per la Fantasy nel 1974. Gasca merita però un’ampia presentazione prima di soffermarsi su quel disco.

Sul palco di Woodstock ci arrivò equipaggiato con un bel po’ di esperienza squisitamente jazzistica e dichiarata fedeltà alle sue origini latine. Proveniva da Houston, dove era nato nel 1940, aveva studiato alla Berklee College Of Music di Boston, andandosene in seguito nella Grande Mela. Si era infine stabilito a San Francisco provenendo dal Messico dove si era trasferito una volta lasciata New York sul finire degli anni Cinquanta non senza aver fatto prima una scorpacciata di grande musica ascoltando dal vivo John Coltrane, Miles Davis, Tito Puente, Mongo Santamaría, Willie Bobo, tra gli altri. È in California che diventa un vero musicista. Lo ingaggia Perez Prado (più latino di così!), poi entra nell’orchestra di Stan Kenton dove si destreggia al mellophonium. Accumula gettoni di presenza in altre orchestre, quelle di Maynard Ferguson e di Lionel Hampton. Trova un posto fisso con Woody Herman, con il quale fa un tour in Europa e, nel 1967 in studio, viene schierato nella sezione ottoni per registrare «Concert For Herd» pubblicato l’anno successivo.

Alla musica si aggiungono altre scorpacciate. Le porte della percezione si aprono, avvicinando Gasca alla cultura hippie, alla libertà sessuale, all’uso di cocaina e alcool in quantità spropositate. Quelle musicali lo portano fuori dal giro di Herman per dare una mano ai Mother Earth, autori di una miscela acerba ma vigorosa di blues folk e rock. Esordiscono nel 1968 con «Living With the Animals» coadiuvati da una scattante sezione fiati che includeva Gasca alla tromba, ma li si ricorda principalmente per la presenza sostanziosa di Mike Bloomfield alla chitarra e per aver lanciato Tracy Nelson, in seguito voce country e blues di successo. C’è da segnalare però il brano conclusivo, The Kingdom of Heaven, che regala in chiusura una sorta di deriva jazz piuttosto astratta dove anche Gasca riesce a far capolino.

Chiusa l’esperienza con Herman, Gasca avvia un forte e felice sodalizio con Mongo Santamaría, uno dei grandi artefici dell’incontro tra jazz, musica latino-americana e africana nel solco dell’esperienza di Dizzy Gillespie. Per la verità in quegli anni di rimescolamento permanente, il percussionista cubano strizzava l’occhio non poco al soul, al beat e al nascente pop, agli hit in particolar modo. In buona parte per rendere appetibili gli album ma un po’ anche perché qualcosa quelle canzonette dovevano pur possedere per aver fatto invaghire tutti. Gasca presenziò a ben tre dischi, tutti scodellati nel 1969, nei quali non spicca come solista ma sostanzia con energia la sezione fiati.

Santamaría puntò al meglio del soul e del r&b in «Soul Bag» (1968, Columbia), pescando dal repertorio di Wilson Pickett (In the Midnight Hour), Otis Redding (The Dock Of The Bay, Respect), inserendo altri hit come My Girl e Green Onions e facendo una prima incursione nel pop, seppur latino di Groovin’, il successone degli Young Rascals. Anche il successivo «Stone Soul» venne fabbricato con la medesima formula, inserendo brani di successo come Cloud Nine dei Temptations e alcune canzoni pop come Son of a Preacher Man, portata al successo da Dusty Springfield e Stoned Soul Picnic, scritta da Laura Nyro ma resa celebre dai 5th Dimension. L’esplosione pop arrivò con il terzo album: «Workin’ on a Groovy Thing». Santamaría ci ficcò dentro generi assortiti, dai Blood, Sweat & Tears (Spinning Wheel) ai Beatles (Get Back) e i Creedence Clearwater Revival (Proud Mary), non dimenticando cose più black dal repertorio di Marvin Gaye e Stevie Wonder. Rimanendo nell’orbita dei grandi successi, Gasca si ritrovò anche a far parte della sontuosa formazione diretta da Count Basie che registrò «Basie on the Beatles» e qui c’è poco da aggiungere, salvo che si tornava nuovamente su Get Back con esito migliore. Siamo sempre nel 1969, ai tempi dell’ingaggio nella Kozmic Blues Band, anno frenetico, lungo il quale confezionò il suo primo album: «The Little Giant» (Atlantic), nato da sedute con formazioni differenti. Parte del disco prese forma grazie al contributo di Santamaría e di un paio dei musicisti che avevano lavorato sugli album succitati, e inevitabilmente il tutto suona assai diverso a seconda delle formazioni in campo.

Nel nonetto impegnato con Motherless, il tappeto percussivo latino-americano segna l’intero brano anche se il robusto assolo di Joe Henderson e lo squillante intervento dello stesso Gasca (l’incontro tra i due avrebbe avuto un lungo seguito) sono lampi jazz non trascurabili. Lo stesso dicasi per la ballad Nancy, affidata per intero alla tromba del padrone di casa che regala momenti di relax senza scadere nel banale. È uno di quei momenti in cui Gasca tiene a freno la sua esuberanza, quell’agire sul registro alto infiammandosi in un attimo, e disegna linee melodiche vellutate. In un terzo brano Santamaría è sempre della partita e il celebre Afro Blue è scritto di suo pugno, ma la formazione è un ottetto. Gasca è lirico quanto basta e siamo dalle parti di quello che in seguito si sarebbe chiamato spiritual jazz, ma sempre condito con ritmi tropicali inconfondibili. Risplende sempre Henderson, che si produce in un assolo assai ragionato. Si cambia e non poco nei due brani che vedono scendere in campo Herbie Hancock, Hubert Laws e Richard Davis, confermando Henderson, ovvero Coisa No. 2 (scritta da Moacir Santos ed eseguita in settetto) e Joy Ride (in sestetto). Jazz post-modale, raffinatissimo, specie il primo brano nel quale è incastonato un assolo di Hancock che è un vero gioiello, mentre nel secondo si fa apprezzare Laws, a sua volta autore del brano che apriva l’album e che proveniva da un’altra seduta, ovvero Just a Little Bit. Di scena qui c’è un quintetto ma tutto è costruito per far occupare la scena a Gasca. Il disco chiudeva con un duetto tra il texano e il pianista Mark Levine, una miniatura tutta atmosfera che conferiva ancora più diversità all’insieme del disco.

Da qui al successivo album, «For Those Who Chant» (1972, Blue Thumb), Gasca si ritroverà a collaborare in svariati progetti, spesso frutto di precedenti esperienze. Nell’album dei Mother Earth, per esempio, Gasca aveva incrociato anche un altro musicista latino per passione e anche di fatto: il sassofonista messicano Martin Fierro. Anch’egli avrebbe avuto il suo daffare in quegli anni con la psichedelia californiana, dai Quicksilver Messenger Service a Jerry Garcia, oltre a militare nel Sir Douglas Quintet. Tra i tanti progetti squinternati dell’epoca che duravano un batter di ciglia, Fierro allestì una propria band, gli Shades Of Joy, i quali ebbero la bella idea di rifare le musiche di El Topo, il film di Jodorowski. Gasca fu della partita per un disco uscito nel 1971 che contiene alcune meraviglie funkadeliche, come The Desert Is a Circle. In parallelo durò ancor meno il Quintet, una costola del Sir Douglas Quintet, che partorì nello stesso anno «Future Tense», disco un pizzico garage e altrettanto psichedelico. Alla tromba presenziava Gasca.

Non c’erano però soltanto figure minori a chiedere il suo contributo. Il nome di maggior peso era senz’altro quello di un super chicano, portavoce del ritmo latino nel rock, salito a fare il botto proprio sul palco di Woodstock: Carlos Santana (motivo per cui Simon Leng cita Gasca). Il trombettista tuttofare entrò a far parte della formazione che registrò «Santana III» e lo si ascolta nella versione sfavillante e stravolta di Para los Rumberos di Tito Puente, dove i fiati impazzano e le percussioni sono più che frenetiche.

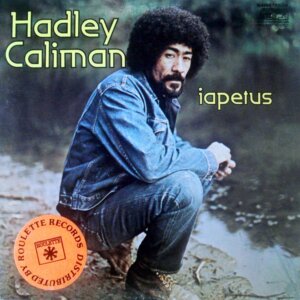

La famiglia Santana metteva Gasca a proprio agio, o perlomeno questo suggerisce la storia, perché nel frattempo il trombettista si imbarcò anche nell’avventura dei Malo, il gruppo allestito dal fratellino di Carlos, ovvero Jorge, anch’egli chitarrista. Gasca incise con loro il primo album, ennesima sortita mirata a cucinare assieme rock, jazz, blues e musica latina. Scrisse un brano e lo cantò, Just Say Goodbye, oltre a far sentire la voce della sua tromba nel resto del disco. Nei Malo c’era anche un altro membro della Kozmic Blues Band jopliniana, il tastierista Richard Kermode, e vi passò in seguito a prestare servizio anche il sassofonista Hadley Caliman, l’uomo le cui vicende più somigliano nel bene e nel male a quelle di Gasca, vuoi per il talento in parte dissipato, vuoi per gli abusi di ogni genere e per l’eterogeneità delle scelte musicali. Caliman, al contrario di Gasca, passò dei guai con la giustizia sempre per via delle droghe, e anche per lui dopo un lungo silenzio ci fu il ritorno in scena, ma assai breve per via di un tumore che chiuse del tutto la storia nel 2010.

Gasca e Caliman si erano trovati assieme ai tempi dei dischi con Santamaría per registrare «Stone Soul», e quando nel 1971, Caliman realizzò il primo dei suoi due dischi per la Mainstream, «Hadley Caliman», bell’esempio di soul jazz con incursioni funky e blues, Gasca si fece trovare al suo fianco. Nel disco successivo («Iapetus», 1972) Caliman si produsse anche in un assolo di flauto assai lirico in Longing, tale, così si vocifera, da impressionare proprio Carlos Santana, che lo volle con sé un paio d’anni dopo per «Caravanserai» (e con lui Kermode). Quell’anno Gasca suonò con Caliman anche in un album non proprio memorabile di Bola Sete, «Shebaba», presenziò alle registrazioni di «Tupelo Honey» di Van Morrison e al primo album di Bob Weir («Ace»), la chitarra ritmica dei Grateful Dead, dunque una volta di più nel cuore acido della California.

In questo castello californiano dei destini incrociati, i frutti più belli da cogliere sono il secondo disco di Gasca del 1972 e un album di Joe Henderson, «Canyon Lady», registrato l’anno successivo. L’album di Gasca è «For Those Who Chant» e mantiene intatta tuttora per intero la sua bellezza e resta ammirevole per abilità strumentale. La formazione a dir poco regale disponeva di una buona porzione dei Santana, incluso il leader, ovvero il pianista Greg Rolie, il vibrafonista e percussionista José «Chepito» Areas, il batterista Mike Shrieve e l’altro chitarrista Neal Schon. C’erano Caliman al flauto, un giovane George Cables al piano, Stanley Clarke al basso, nuovamente Joe Henderson, e altri ancora. La prepotente apertura, Street Dude, è sulle prime strutturata sulla falsariga della musica di Santana ma si sbriciola via via tra canti tribali e chiacchiere in una progressiva dissolvenza. Atmosfera tesa in La Raza, sorretta da un accompagnamento serrato di piano e percussioni. Gasca e di seguito Henderson si fanno carico di assolo nervosi, convulsi, spingendo verso un progressivo disordine, salvo trovare un equilibrio collettivo.

Sul secondo lato, Spanish Gipsy ritorna dalle parti di Abraxas, sorretto da un robusto giro di basso, poi tutto si azzera e si riparte con un nuovo inizio grondante di stili eterogenei danzanti in armonia, arricchito dagli assolo di Gasca, con una partenza davvero bruciante, e del più sobrio Henderson. Chiude Little Mama, graffiante per via di un’anima più funky, si fanno avanti i chitarristi, si fa largo l’organo elettrico, le percussioni insistenti accelerano impetuosamente, tutto quasi deflagra e si fa più un’astrazione elettrica. Brano più breve dei precedenti, ma che lascia altrettanto il segno. Il disco è il magnum opus di Gasca, al quale andrebbe affiancato il lavoro firmato da Henderson che ci fa ritrovare anche Caliman al flauto e Levine al piano acustico, affiancato da George Duke all’elettrico. All’opera c’è una piccola orchestra, per un album ricco di aromi latino-americani a partire dall’iniziale classico del cubano Osvaldo Farrés, Tres Palabras, arrangiato da Gasca, che si ritaglia anche uno squillante assolo in un brano dall’atmosfera alla Gil Evans. Lo stesso dicasi per le due composizioni di Levine: il brano eponimo, dal tempo pigro segnato da congas a gogò e dagli arazzi elettrici di Duke, e All Things Considered con maggior nerbo percussivo. L’album offriva anche un affondo più audace nell’unico brano firmato da un Henderson ispiratissimo, Las Palmas, fusion caleidoscopica, dal ritmo incalzante e dall’intreccio fantasmagorico dei fiati.

Alle sedute per l’album di Henderson erano seguite quelle del grande assente, il mai ristampato «Born to Love You», il disco del 1974 nel quale si precisa sul retro di copertina, sotto il titolo, «Featuring Joe Henderson», quasi a condividerne la paternità. Tra i musicisti si rivedevano Duke, Levine e il trombonista Julian Priester, un paio di percussionisti (Carmelo García e Victor Pantoja), il contrabbassista John Heard, affiancato al basso elettrico da Dave Holland, e l’immancabile Caliman. Compariva il batterista Terry Bozzio, che di lì a poco sarebbe approdato alla corte di Zappa. C’era lui alla batteria perché si alternava con Jack DeJohnette, anch’egli della partita ma impegnato pure al piano elettrico. Un ampio organico distribuito in varie formazioni nei brani eseguiti ora da un sestetto, ora raddoppiando il numero dei musicisti.

Il disco non raggiunse le vette del precedente, ma non mancano bonbon che ne fanno rimpiangere la sparizione, e si poneva un po’ come catalogo generale della mercanzia di Gasca. Lo si capisce subito, perché le ostilità si aprono con una coraggiosa versione in sedicesimo di A Love Supreme. Una traduzione latina che modula il tempo d’esecuzione, ora rallentando, ora spingendo sull’acceleratore, con un pizzico di sorpresa dato un breve assolo al piano elettrico di Jack DeJohnette. Se ne poteva uscire con le ossa rotte, ma il risultato conserva tuttora una dignità. Più schiettamente latino in salsa funky è il successivo Dr. Gasca, un brano che l’amico Santamaría inserì ai tempi nel suo repertorio. Qui Gasca si sbizzarrisce in un assolo finemente scoppiettante e l’amico Joe gli risponde a tono. Difficile non battere il tempo e Gasca quietò gli animi con la seguente Search For Peace, ballata carezzevole che contrasta con il brano eponimo posto in chiusura del lato A, le cui mosse iniziali paiono prelevate di peso dai Santana salvo poi arrotondarsi e illuminarsi con un bell’assolo di Levine. Si ricavano attimi di gloria anche Caliman al flauto e Duke che impiega una tastiera elettrica ricca di effetti. Quanto al leader, fa quel che gli pare, ora torrido ora morbido e sensuale. Un sound analogo (e formazione pressoché identica) a Dr. Gasca caratterizza New Orleans Strut di DeJohnette, con un assolo ancor più fulgido di Gasca. La frizzante Samba para San Francisco si spiega con il titolo, mentre in Just Say Goodbye si respira un’aria di relativa quiete e ci si abbandona all’atmosfera avvolgente e teneramente ballabile con Gasca che si concede giusto uno squillo. Toni impressionistici che ci riportano un’altra volta dalle parti di Gil Evans nell’introduzione della conclusiva Ayeres, magnifica cavalcata notturna illuminata dal fraseggio qui assai ponderato di Gasca e dall’inevitabile contro-assolo di Henderson, turgido e prorompente.

Prima di lasciare le scene, a un passo dalla resa definitiva ai suoi demoni, Gasca trovò tempo e modo per un ultimo disco, «Collage» pubblicato nel 1976. A molti dei sodali storici diedero il cambio nuovi musicisti (ma Caliman rimase) a iniziare da Henderson sostituito da Don Menza, sessionman dal curriculum già invidiabile e che nel tempo avrebbe riempito fino all’inverosimile. Prevale in tutto l’album uno spiccato orientamento verso la fusion (la deliziosa Sara, per esempio), mentre l’anima latina la si percepisce più in trasparenza. La novità è rappresentata dagli archi arrangiati e diretti da Menza, che in alcuni brani rimandano un po’ a Eumir Deodato, per esempio nel brano eponimo, mentre altrove (Patrice) suonano più sentimentali, quasi languidi, oppure trovano sintesi (Night People, che include interventi vocali di Gasca). Da segnalare anche il bell’intervento di Bobby Hutcherson in Invitation to Love e la riuscita cover di Visions di Stevie Wonder tratta dall’album «Innervisions».

Passato anche quest’ultimo esame di musica, Gasca decise di far spazio nella sua testa affollata di sesso, come forse volontariamente diceva l’illustrazione dell’album, e droga, che però era meglio non sbandierare troppo neanche in copertina. Troppe cose in poco spazio. Se ne rese conto appena in tempo.