L’annunciata ricostituzione del gruppo Shakti, in occasione dei suoi cinquanta anni dall’esordio, celebrati per mezzo di un nuovo tour mondiale a partire dall’India, offre l’occasione per una riflessione di riepilogo – senza alcuna pretesa di completezza, e del tutto incidentale – sulla forte e duratura influenza esercitata dall’India sul chitarrista di Doncaster, ennesimo (e di certo infinitesimo) aspetto dell’inestricabile groviglio di relazioni culturali tra il Regno Unito e i suoi ex possedimenti orientali. Ma, insieme, questo breve excursus può consentire anche notazioni ulteriori, a margine, riaprendo punti di osservazione su una commistione amplissima e tutt’altro che «nuova», dapprima nel jazz, poi nell’ampio catino «popular», e che oggi – nell’esplosione finale di un melting pot che spesso ci siamo limitati a raccontare (o a sentir raccontare), mentre ora esso si impone -, emerge come realtà viva nell’attività pienamente integrata di molti musicisti, quali ad esempio Vijay Iyer, Rudresh Mahanthappa, Rez Abbasi, Arooj Aftab (e prima Prasanna) e in influenze strutturali che si sono sparse un po’ ovunque, approdando anche stabilmente tra i nostri giovani (Federico Calcagno e Francesca Remigi sono i primi nomi che vengono in mente, ma naturalmente non ci sono soltanto loro).

Come egli stesso ebbe modo di raccontare, in una lunga intervista a Joachim-Ernst Berendt, l’interesse di John McLaughlin per l’India aveva già iniziato a svilupparsi ai tempi della Graham Bond Organization, preceduto dalla sommaria introduzione all’antica cultura egizia impartitagli dall’organista, e si era venuto consolidando grazie alla scoperta dell’opera del mistico Ramana Maharshi. Il musicista, inoltre, si era raccontato ad Anil Prasad nel 1999 ponendo l’accento sul suo vivo interesse, fin da ventenne, per tutte le religioni, assunte con un punto di vista comparativo. Era altresì noto che egli avesse studiato la vina in modo approfondito e sistematico (con il maestro S. Ramanathan, con il quale ebbe modo di approfondire anche argomenti musicologici legati alla cultura indiana). Certamente non rimasero estranee a tale partecipazione né la temperie dell’epoca, né – come lo stesso chitarrista ha riconosciuto, senza problemi né pentimenti d’occasione – l’uso di sostanze psichedeliche come l’LSD.

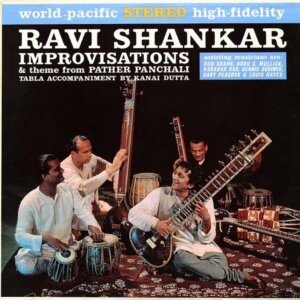

A tal proposito, una prima digressione si impone, relativa appunto a quella specifica temperie. Costituisce un dato di comune conoscenza per gli appassionati che un primo tentativo di «fusione» tra jazz e musica indiana vi fosse stato già a partire dalla fine degli anni Cinquanta e ancora che, successivamente, l’importazione entro il perimetro della musica pop, nei Sessanta, avesse «riscaldato» la questione – grazie anche all’enorme risonanza ottenuta per effetto dell’interessamento di George Harrison e dei Beatles – portandola verso il calor bianco di quella che fu ben definita sitar explosion. Ravi Shankar fu indubbiamente la figura centrale di questo intero movimento, già a partire dalle sue frequentazioni europee (iniziate sul finire degli anni Trenta, al seguito della compagnia di suo fratello Uday, ma fattesi più feconde negli anni Cinquanta, quando egli conobbe e frequentò, tra gli altri, Andrés Segovia e Yehudi Menuhin).

In un modo o nell’altro, il sitar, una sorta di ipostasi dell’elemento musicale indiano, divenne un elemento ricorrente (talora, invero, posticcio) nel pop, nel rock e nel folk, venendo utilizzato da gruppi e musicisti come i Kinks e gli Yardbirds (che in realtà furono i primi a farlo), i Beatles, Donovan, i Rolling Stones, i Traffic, i Pentangle, The Incredible String Band, The Graham Bond Organization, Davy Graham e molti altri, influenzando pressoché tutti i chitarristi di area rock o folk-rock di quella generazione. Infine, il 1967 vide la pubblicazione del (tuttora) seminale «West Meets East», a nome di Menuhin e Shankar (e con, inoltre, Alla Rakha alle tabla, Hephzibah Menuhin al pianoforte e Prodyot Sen al tanpura), registrato dopo la nota esibizione al festival di Bath del 1966. Tutto questo per rimarcare che l’interesse del chitarrista inglese si sarebbe ben inserito, per le predette ragioni, entro un filone creativo già largamente esplorato.

Tornando un attimo indietro, alla ricerca dei precursori, è ampiamente storicizzato l’interesse di Dave Brubeck sul tema, seppure in qualche modo necessitato dall’assunzione del suo ruolo di «ambasciatore» nei concerti del Dipartimento di Stato americano. Calcutta Blues (da «Jazz Impressions Of Eurasia», 1958), per quanto non possa essere considerato un genuino raga indiano (ma non era questa l’intenzione del suo autore), realizzò assai efficacemente un processo di assimilazione tra i due universi culturali, attraverso «simulazioni» (il basso continuo, in luogo dell’effetto di bordone del tanpura) e scarnificazioni armoniche (il pianoforte non suonava accordi). Il brano mantiene ancora oggi, indubbiamente, spunti di suggestione e freschezza, a rimarcare l’estrema intelligenza e l’arguta raffinatezza di Brubeck, così spesso ingiustamente misconosciute. Accanto a lui, altri musicisti di jazz subiranno in quei primi anni di scoperta la fascinazione dell’India: John Coltrane (assieme a sua moglie Alice), Eric Dolphy, Yuseef Lateef (soprattutto per gli aspetti strumentali e timbrici, che comunque influenzeranno ampiamente Coltrane), Joe Harriott, Don Ellis e altri ancora.

Quanto detto permette di sottolineare che, se l’influsso esercitato dalla figura iconica di Ravi Shankar fu reso esplicito agli occhi di tutti dalla stagione dei grandi raduni rock, marchiando a fuoco quegli anni, il sitarista era già noto nell’ambiente del jazz, ben prima della successiva celebrazione di massa (Monterey, Woodstock, il Concert For Bangladesh, la colonna sonora di «Chappaqua», dopo che la musica di Ornette Coleman fu scartata da Conrad Rooks). Quel particolare interesse sviluppatosi nel mondo del jazz, grazie agli sviluppi del modal jazz, trovò nel sitarista una chiara figura di riferimento, destinata a divenire un vero e proprio modello. Ma, parimenti, è del tutto indubbio che la definitiva maturazione di tale processo trovò un fertile apporto in quel che accadeva nel rock, tra modalità, psichedelia e dintorni.

La figura torreggiante di John Coltrane determinò un’influenza non meno importante rispetto a quella di Shankar, sebbene da essa in qualche maniera derivata, operando in modo rovesciato e «di ritorno», ricucendo, per così dire, il mondo del rock con quello del jazz, attraverso la messa in comune di materiali allogeni rispetto a essi. E, in fondo, nella molteplicità dei processi causali operò una certa circolarità: infatti Shankar aveva registrato, nel 1961 delle «Improvisations» con musicisti di jazz come Bud Shank, Paul Horn, Gary Peacock e Louis Hayes e non può escludersi che ciò fosse avvenuto sotto l’influenza di Coltrane. Inoltre, è noto che i Beatles (che, come detto sopra, secondo una vulgata ricorrente, diedero origine al «raga-rock», almeno nelle forme più visibili e «di massa»), erano arrivati a conoscere Ravi Shankar attraverso il contatto intercorso, nel 1965, con Roger McGuinn e David Crosby dei The Birds (la circostanza venne pacificamente ammessa da Harrison, ed è repertato, anche fotograficamente, un party che li vide insieme nel quartiere di Benedict Canyon, a Los Angeles, il 24 e il 25 agosto di quell’anno, in una villa che i Beatles avevano affittato in occasione del loro tour americano). Ed è certo pure che Eight Miles High, il notissimo brano del gruppo considerato il primo esempio di psichedelia (dapprima pubblicato come singolo, poi in «Fifth Dimension», nel 1966), fosse nato per ispirazione diretta da quanto i due autori avevano ascoltato da Shankar e da Coltrane (nel brano India). Sono disponibili in rete due esplicite interviste del 2014 di McGuinn (rese al Guardian e a Something Else!) e un paio di frammenti filmati in cui Crosby, purtroppo recentemente scomparso, ribadisce l’ascendenza del sassofonista sulla loro musica. Infine, non si può dimenticare l’influenza dei due stessi colossi e mentori alla base del lungo brano East-West della Paul Butterfield Blues Band (dall’album «East-West», del 1966), nel quale l’indimenticata e fiammeggiante chitarra di Mike Bloomfield gettava, in modo assolutamente riuscito, un ponte tra i due universi, sintetizzando un perfetto esempio di crossover musicale e di raga-rock (ma, nello stesso disco, per il resto di struttura piuttosto tradizionale, già in Work Song, di Nat Adderley, in chiusura di prima facciata, un suo assolo mozzafiato aveva dato corpo a una somma di sincretismi vertiginosi e nuovi).

Senza questi processi di catalisi (che oggi rendono del tutto naturale e fonte di una vera e propria «scuola» l’ampio utilizzo di metri irregolari e sovrapposizioni ritmiche complesse, in chiave additiva) l’incontro tra le due tradizioni sarebbe forse rimasto fermo al livello della semplice importazione di taluni aspetti formali di contorno, in esperimenti pur ragguardevoli come la «Indo-Jazz Suite» (1966) del doppio quintetto di Joe Harriott e John Mayer o «Jazz Meets India» (1967) del doppio trio di Dewan Motihar e Irene Schweizer (con Manfred Schoof e Barney Wilen, prodotto dallo stesso Berendt), oppure alla ethnic oddity di progetti come il «Raga-Jazz Style» (1968) di Shankar Jaikishan e Rais Khan. Un discorso a sé, anche per gli aspetti speculativi e i risvolti didattici, merita l’attività, rimasta abbastanza marginale, dell’Hindustani Jazz Sextet di Don Ellis e Harihar Rao, sitarista discepolo di Ravi Shankar, rimasto attivo dal 1964 al 1970.

Per tornare alle sorti del chitarrista inglese, già l’assorto e solitario Peace Piece (a chiudere «Extrapolation», 1969, per il resto esordio tesissimo e ancor oggi di straordinaria modernità), lasciava intuire questo penchant per una musica che guardasse oltre, in direzione di una prospettiva di maggior afflato spirituale. Una volta arrivato a New York, McLaughlin venne in contatto con Sri Chinmoi, guru di origini bengalesi stabilitosi proprio a Manhattan (ove aveva fondato un’organizzazione religiosa e culturale, esercitando il proprio magistero di meditazione). Questo passaggio si rivelerà, attraverso la figura chiave del maestro, essenziale per la sua vita, per la definitiva maturazione della sua profonda spiritualità (e per la sua carriera).

Il profondo e genuino interessamento del chitarrista inglese per la musica indiana si rese così palese fin dal suo terzo album, quel «My Goal’s Beyond» (1971) (10) che, ispirato e dedicato proprio al mentore, conteneva, nella seconda facciata (divenuta poi il lato A, nelle edizioni successive alla prima), i due lunghi brani Peace One e Peace Two. Essi, improvvisazioni spontanee di un gruppo da sogno (Dave Liebman, Charlie Haden, Airto Moreira, Jerry Goodman, Billy Cobham e, in più, a garantire la indian tinge, il bengalese Badal Roy alle tabla e Mahalakshmi – al secolo Eve McLaughlin, all’epoca sua moglie – al tanpura) hanno avuto il gran merito di introdurre al grande pubblico, in tempi assolutamente non sospetti, l’argomento (poi abusato, ma allora di certo non consueto) della world music. Le due composizioni risentono del carattere piuttosto libero della seduta di registrazione, risultando di estremo interesse, ma di struttura abbastanza informale. Il disco, in realtà, presenta tuttora profili innovativi anche per quanto riguarda l’altra facciata, archetipo dell’album per sola chitarra che avrebbe poi influenzato molto del jazz a venire.

Impossibile qui ignorare il fatto che David Liebman avrebbe pubblicato, negli anni immediatamente successivi, una serie di album che risentono anche di influenze siffatte (soprattutto «Sweet Hands», del 1975 e «Drum Ode», del 1974; in misura minore, malgrado alcune affinità di impianto, «Lookout Farm», del 1973). Né, per altro verso, si può sottacere che i rapporti tra Liebman e McLaughlin, oltre che essere cementati da una comune influenza coltraniana, si vennero sviluppando, rafforzandosi ulteriormente, sotto l’egida «elettrica» di Miles Davis, della cui «diaspora», che impollinò gran parte della musica a venire, i due faranno parte a pieno titolo (e che ricomprendeva anche il citato Roy, che suonò con Davis e con entrambi).

Del resto i tempi erano quelli: fittamente interrelati, ricchi di dialogo, di collaborazioni e di influenze comuni, e, a tale proposito, una pur succinta disamina sarebbe del tutto monca se non si nominassero gli Oregon di Ralph Towner, Paul McCandless, Glen Moore e Collin Walcott (sul quale poi torneremo brevemente in nota) anch’essi alfieri di un multiculturalismo destinato a lasciare il segno.

Tornando al chitarrista, il nome «Mahavishnu» attribuito alla band elettrica che egli costituì nel 1971 (14) (e che venne a indicare, attraverso un procedimento di sineddoche, la stessa persona del leader), fu scelto proprio da Chinmoi. McLaughlin raccontò, nell’intervista a Berendt, la sua perplessità dei tempi sulla scelta di un nome «impossibile», che tuttavia si rivelò sorprendente (e spiazzante) per efficacia, tanto quanto la musica della band, ancora oggi tale da distinguersi per la febbrile visionarietà dell’impatto. Le adrenaliniche (e complesse) costruzioni musicali della band, pure in un contesto di creatività del tutto adatta ai tempi, che sapeva raccogliere spunti dalle sollecitazioni più disparate, evidenziavano un forte tributo verso aspetti formali tratti di peso dalla tradizione indiana, sia per le stratificazioni ritmiche e le loro vertiginose accelerazioni, sia per l’utilizzo di certe cadenze e per i procedimenti di interscambio tra le (intricate) parti solistiche di chitarra e violino. Tutti elementi che torneranno nella musica di Shakti. Ciò è evidente in brani come Celestial Terrestrial Commuters e One Word (da «Birds Of Fire», 1972), ma anche nella solenne maestosità di Hymn To Him (da «Apocalypse», 1974). Del resto, per sottolineare la decisiva influenza dello stesso contesto culturale, la copertina di «Birds Of Fire» fu completata da una preghiera di Sri Chinmoy intitolata Revelation, da uno dei cui versi il disco mutuò il titolo (15) (16). In precedenza, quella di «My Goal’s Beyond» aveva mostrato in bella evidenza un ritratto del maestro.

Già durante la prima fase di attività della Mahavishnu Orchestra, McLaughlin aveva iniziato a intrattenere rapporti di collaborazione con il percussionista indiano T. H. «Vikku» Vinayakaram, che fu il tramite per la conoscenza del violinista L. Shankar e del suonatore di tabla Zakir Hussain. Tanto bastò per la nascita del gruppo Shakti. Esso prese il nome dal termine che indica la personificazione dell’energia divina creatrice e perciò esprime «intelligenza creativa, bellezza e forza», come dichiarato nelle note di copertina che accompagnano il primo album. In questo primo disco, il gruppo fu integrato da un quinto componente, il percussionista R. Raghavan. La band incise tre dischi in tre anni: «Shakti», elettrizzante esordio dal vivo, che riproduceva un’esibizione al South Hampton College del luglio 1975 (pubblicato nel 1976), «A Handful Of Beauty» (1976) e il più fruibile (ma fors’anche il meno riuscito) «Natural Elements» (1977).

Il gruppo, rispetto al quale il chitarrista ha sempre sottolineato la scarsa volontà della Columbia di svolgere un’adeguata attività di promozione, si rivelò piuttosto un formidabile trampolino per le carriere di Shankar e Hussain, divenuti in breve due vere e proprie icone della world music, con centinaia di collaborazioni. In particolare, il violinista, dopo aver suonato con Frank Zappa (che produsse anche il suo «Touch Me There», pubblicato nel 1979), raggiunse la notorietà dapprima in seno all’etichetta ECM, anche grazie all’invenzione di un particolare doppio violino stereofonico a dieci corde a cui fu dedicato l’album di musica classica indiana «Who’s To Know» (1981, con lo stesso Hussain, tra gli altri). I successi maggiori di pubblica e di critica, sempre per l’etichetta tedesca, furono segnati da «Vision» (1983, con Palle Mikkelborg alla tromba e Jan Garbarek ai sassofoni) e soprattutto «Song For Everyone» (1985, con Hussain, Garbarek e Trilok Gurtu), con brani, divenuti notissimi, come Paper Nut, I Know oltre a quello eponimo. Ma L. Shankar contribuì in particolar modo al successo dell’etichetta Real World Records, di Peter Gabriel (di cui fu stretto collaboratore sul finire degli anni Ottanta), che determinò un significativo effetto-volano proprio sullo sviluppo delle «musiche del mondo».

Hussain, dal canto proprio, poteva già contare su una carriera da bimbo prodigio: suo padre era l’indiscusso maestro delle tabla Alla Rakha (già partner storico di Ravi Shankar), al quale egli è di fatto succeduto nel magistero mondiale dello strumento. Seppe dunque sfruttare l’accresciuta notorietà al di fuori dei confini della musica indiana classica, per una carriera divenuta ubiquitaria nei più disparati contesti di world music e che lo ha portato anche ad essere, per esempio, uno dei co-fondatori del Tabla Beat Science di Bill Laswell. In tempi più recenti, il percussionista ha dato vita al trio Crosscurrents, con Chris Potter e Dave Holland («Good Hope», 2019), ma aveva già contribuito al trio di Charles Lloyd che nel 2006 pubblicò «Sangam» ed è tornato lo scorso anno a partecipare ad uno dei progetti del sassofonista di Memphis, nello splendido trittico di Trio Of Trios, animando, insieme a Julian Lage, «Sacred Thread», disco che di certo esprime una genuina vocazione per le musiche del mondo e la spiritualità.

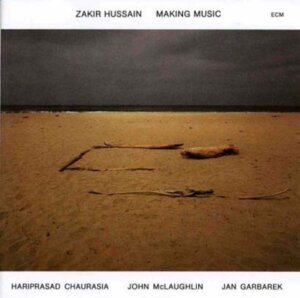

Ma, sulla scia di tali esperienze, è stata forse una forma di predestinazione il fatto che i percorsi di McLaughlin e Hussain si siano costantemente riuniti più volte, nel corso degli anni (o, forse, mai davvero separati, rimanendo come uniti da un filo invisibile). È singolare, ma perfettamente comprensibile nel contesto, che entrambi dichiarino, sintonicamente, di esser certi di essersi già incontrati in vite precedenti. Ed è giusto dire che Hussain è rimasto costantemente nei pensieri e nella musica del chitarrista, divenendo una sorta di suo alter ego. Intanto essi conobbero un picco creativo nell’album edito a nome di Hussain stesso per ECM nel 1987, «Making Music», con Jan Garbarek (altro illustre campione dell’etichetta e del genere) e il notissimo flautista indiano Hariprasad Chaurasia, disco di finissima ispirazione e con una prima facciata di livello davvero sontuoso (17) e (18). Sicché i due formarono comunque il motore della prima riunione del gruppo, sul finire degli anni Novanta, con il nome mutato in «Remember Shakti», ingaggiando (vista l’impossibilità di coinvolgere nel progetto L. Shankar), il percussionista T.H. «Vikku» Vinayakaram, presente anche nella prima formazione, e il già citato Chaurasia. Ma in realtà, questa prima riunione era già stata preceduta da un tour indiano intorno alla metà degli anni Ottanta.

Remember Shakti, rimasto poi attivo a livello concertistico per alcuni anni, è stato successivamente integrato dal mandolinista U. Srinivas (poi purtroppo prematuramente scomparso), da V. Selvaganesh (figlio di Vinayakaram) e poi da altri ospiti come Shivkumar Sharma, Taufiq Qureshi (fratello di Hussain) e dal cantante Shankar Mahadevan. In un contesto espressivo abbastanza mutato, rispetto alla frenesia ritmica della prima formazione, e caratterizzato da una maggiore valorizzazione di elementi melodici, il gruppo ha avuto comunque il merito di dare alle stampe almeno due dischi di notevole interesse: «Remember Shakti» (1999) e «The Believer» (2000). La collaborazione tra McLaughlin e Hussain ha ricompreso anche la partecipazione del tablista ad esibizioni dal vivo del quartetto elettrico 4th Dimension e concerti in trio con Jean-Luc Ponty, con scalette riferite alla produzione di Shakti. Del resto, quanto l’influenza indiana sia entrata strutturalmente nella poetica del chitarrista (anche in quella espressa attraverso un linguaggio strettamente elettrico) rimane dimostrato dall’attività del trio che lo vide operativo nel tornante tra gli anni Ottanta e i Novanta, con Trilok Gurtu e Kai Eckhardt, e da album generalmente lodati come «Floating Point» (2008) e «To The One» del gruppo 4th Dimension (19). Inoltre dal numero di musicisti indiani che, nel corso degli anni recenti, egli ha integrato (tra gli altri: Nishat Khan, Ranjit Barot, Sivamani, Shankar Mahadevan). Per questo motivo non stupisce, per tornare al punto d’avvio, l’annunciata ricostituzione del suo gruppo indiano per eccellenza (in una formazione che include, oltre ai due fondatori, Shankar Mahadevan, Selvaganesh Vinayakaram alle percussioni e il violinista Ganesh Rajagopalan), già preceduta nel 2020 dalla pubblicazione di un album di analoga ispirazione, inciso insieme a Hussain e Shankar Mahadevan («Is That So?», invero non riuscitissimo).

Shakti è la formazione alla quale, nelle sue varie incarnazioni, McLaughlin si è dimostrato più strettamente legato, nel corso degli anni, sia per l’inossidabile longevità del rapporto, sia in termini di partecipazione personale. Una plausibile spiegazione di questo attaccamento estremo non può altrimenti essere trovata che nel radicale mutamento spirituale che la profonda compenetrazione con l’India ha determinato in McLaughlin, che non si è limitato allo studio della musica indiana, ma si è calato totalmente in quella cultura. Se infatti non vi è dubbio che egli si sia trovato inizialmente anche ingaggiato in una sorta di sfida contro le difficoltà tecniche di un mondo musicale così diverso da quello occidentale (proprio i primi tre dischi di Shakti, con il costante confronto-scontro tra la chitarra e le percussioni di vario tipo lo dimostrano), del pari è impossibile negare che egli si sia immerso, con il trascorrere degli anni in una totalizzante visione mistica dei poteri della musica, secondo quella che è una piena acquisizione culturale indiana, in un percorso che assimila totalmente la sua figura a quella di John Coltrane (della cui prospettiva egli può essere considerato un assoluto continuatore e al quale ha dedicato a più riprese la propria musica) (20). Nessuna incertezza può essere nutrita a tale riguardo, nell’ispirazione del chitarrista, che ravvede nella musica un potere divino e assoluto. Questa visione ricorre in ogni sua affermazione e in particolare riguarda l’esperienza di Shakti. Rispetto a essa, egli ha sempre sottolineato, in modo assolutamente sincero ed univoco, come uno dei maggiori lasciti della stessa, a suo modo di vedere, debba essere ravvisato nella riunificazione ideale tra il mondo musicale indostano e quello carnatico. Ma la musica, per il chitarrista, non è mai fine esclusivo per se stessa, se è vero che ad Anil Prasad, che gli chiedeva di spiegare meglio la sua affermazione secondo cui: «La musica è il volto di Dio», McLaughlin rispose con la seguente frase, che vale più di mille descrizioni:

«Sono convinto, come molte persone, che tutti abbiamo origini divine e che essenzialmente tutto è divino. Veniamo tutti dall’Uno, siamo tutti nell’Uno e non possiamo mai essere separati gli uni dagli altri e dall’Uno. Questa è la mia convinzione personale. Alla fine tutto si riduce a un gioco intellettuale, se si inizia a considerare la verità, la bontà e la bellezza, che sono probabilmente gli attributi essenziali di ciò che consideriamo Dio. Se qualcosa è veramente vero, deve essere bello. E la musica è bella, quindi deve essere vera. Dio è il più bello di tutto ciò che è bello e la fonte di tutta la bellezza, quindi la musica deve conoscere intimamente Dio, in qualche modo. Mettiamola in un altro modo: Se qualcosa è veramente vero, deve essere bello. E la musica è bella, quindi deve essere vera».