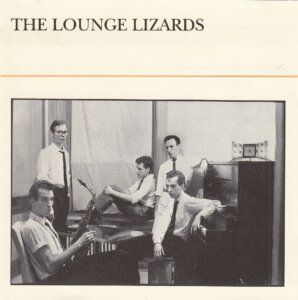

Sul finire degli anni Settanta, ventiseienne, John Lurie decise cosa avrebbe fatto da grande: l’attore e il musicista. Nel primo caso cominciò in souplesse, con pellicole minorissime, mentre come compositore e sassofonista fece subito il botto con un album di astute dissimulazioni, «The Lounge Lizards». Il titolo, che replicava il nome della band, offriva già una traccia: «lucertole d’albergo» è un termine gergale a definire certi avventurieri, per lo più gigolò, che ciondolano nelle sale d’albergo vestiti con eleganza in attesa di catturare le loro prede, di solito ricche signore annoiate. Nella raffinata copertina ideata da Peter Saville i cinque membri della band si mostravano giusto così, camicia bianca e cravatta scura, ben curati, come una tranquilla formazione di mainstream jazz; e siccome il produttore designato era nientemeno che Sua Maestà Teo Macero, e in scaletta spiccavano due cover di Thelonious Monk (più il venerando Harlem Nocturne di Earle Hagen), l’idea che ci si faceva era quella di un gruppo di manieristi che risolvevano la questione della musica a New York all’alba degli Ottanta ricorrendo alla nostalgia.

Tutto falso. Lurie e i suoi complici avevano sì amore e devozione per il jazz di un tempo ma non si sarebbero mai limitati a replicare i vecchi standard neanche sotto tortura. Quel che volevano era invece una violenta, brutale immersione di certe suggestioni nella New York di quei tempi, neanche più decadente ma proprio decaduta, marcia: una Mela avvelenata. Certi ragazzi del rock avevano già cominciato a farlo fin dal 1978, quando Brian Eno aveva prodotto una antologia di feroci sconosciuti intitolata emblematicamente «No New York». Era la punta estrema della new wave, ribattezzata per l’occasione no wave, e ammirato da una tale discesa agli inferi Lurie volle procedere in maniera simile mettendo in gioco le sue idee e il suo immaginario sonoro, più articolato e sofisticato rispetto ai Contorsions, Lydia Lunch, Mars, DNA che avevano macchiato così bene la tela di Eno.

Qualcuno coniò il termine «fake jazz» ma anche quello, oltre che ingiusto, era falso. Il jazz delle cinque Lucertole era in realtà molto autentico e provvisto di sensibili antenne, calato senza rete nel caos della metropoli in un decennio che si sarebbe rivelato fatale in termini di «modernità». Dunque ritmi angolosi con brusche sterzate, chitarre dissonanti, gracidii di sax, germogli di temi che appaiono e si disfanno in un clima di dissennato cupio dissolvi; Epistrophy e Well You Needn’t sono trafitti da spilli incandescenti ma non è solo Monk a essere evocato e trasfigurato, il disco inizia con un Incident On South Street che ha tra le felici vittime il Mingus del 1958 e trova a un certo punto una Demented che pare una bozza sfilata a Steve Lacy. Il giovane John Zorn, per inciso, ascolta e prende nota; quando farà ordine nei suoi pensieri, molte delle intuizioni di quest’album gli torneranno utili.

John Lurie è il dominus illuminato del progetto, e intelligentemente lascia spazio ai collaboratori: il fratello Evan alle tastiere, Steve Piccolo al basso, Arto Lindsay alla chitarra, Anton Fier alla batteria. Fier viene dai Feelies, un gruppo rock dissidente, e sa conferire un gusto particolare a una musica così attenta alla propria diversità. Lindsay, dal canto suo, era uno dei no wavers dell’antologia di Eno, demiurgo dei DNA, e serve a stabilire un collegamento ancora più stretto con quel mondo. «The Lounge Lizards» colpì molto la fantasia di critici e appassionati, che apprezzarono quell’isola apparsa d’improvviso sul mappamondo della musica Ottanta, «a sud di Charles Mingus, a est di Bernard Herrmann», come scrisse un fantasioso recensore geografo. Lurie si deliziò dei complimenti e si vantò per scherzo di essere «l’Art Blakey del Lower East Side», ma in realtà non curò più di tanto la sua creatura che così bene era uscita dall’uovo. Quel mirabile quintetto si disfece subito e sarebbero passati sei anni prima che nuove Lizards tornassero a registrare in studio («No Pain For Cakes»); sempre un’originale idea di jazz & altro, ma la sorpresa del primo lp con tutto il suo abile gioco di inganni era stata ben altra cosa.