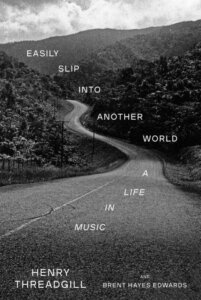

Incontrare Henry Threadgill per parlare di musica è sempre una festa. Mai serioso o pieno di sé, con un senso dello humor spiccato e una passione estrema per l’arte dei suoni, l’uomo coincide con l’artista, anche se il suo lavoro di compositore può risultare ai meno esperti di jazz contemporaneo piuttosto difficile. Eppure la complessità delle sue creazioni si scioglie come neve e si dipana in tutta la sua bellezza se solo si è pronti ad affrontare senza preconcetti e con spiccata curiosità il mare inquieto di quelle musiche. Non ci si può adagiare mai, è vero: non si è su un panfilo che scorre via liscio fra quelle acque. Ci si trova su una barchetta che ondeggia, ma non affonda mai. Il ritmo è sempre variegato e instabile, gli strumenti entrano ed escono come personaggi che hanno sicuramente qualcosa da dirci. Senza straparlare, senza mai tediare chi li ascolta. Di tutto ciò e di molto altro ancora è costellata la sua arte: un insieme di linguaggi che portano Threadgill a essere probabilmente il musicista più coraggioso, innovativo e dunque importante da alcuni decenni a questa parte. Diciamo che senza di lui la musica del nostro tempo ne sarebbe decisamente impoverita, lasciando solo a pochissimi altri il compito di raggiungerlo nell’innovare le storiche pagine del jazz odierno. Se ne parlerà ancora a lungo negli anni a venire, senza dubbio, ma l’occasione di incontrarlo di nuovo, dopo la non lontana ed esaustiva intervista che fu la nostra cover story di luglio 2020), ce la regala un evento di non poco conto: la pubblicazione della sua biografia, curata assieme a Brent Hayes Edwards (illustre professore di Inglese e Letteratura comparata alla Columbia University di New York), per la casa editrice Alfred A. Knopf. A ciò si aggiunge l’uscita di un nuovo album, «The Other One» (Pi Recordings, 2023), che è il live di un suo progetto multimediale presentato con grande successo al Roulette di Brooklyn lo scorso anno. Pur essendo stati presenti a quei concerti (divisi in due serate) corredati da immagini commentate da Threadgill stesso, l’ascolto della musica nuda e cruda sorprende e meraviglia con rinnovato interesse. Con un organico allargato a dodici elementi Threadgill dà il meglio di sé nella direzione, lasciando molto spazio al pianoforte, suonato da David Virelles, e agli archi. Ariosità e ritmo dominano le composizioni, e il fascino discreto dell’arte del compositore si eleva verso vette da pochi altri raggiungibili. Sia il libro che il disco meritano dunque un’attenzione del tutto particolare e si presentano fra gli eventi di considerevole importanza di questi ultimi tempi, tanto che il Museum of Modern Art di New York ne dedicherà due serate speciali a fine Maggio con la presentazione in anteprima del documentario collegato alla musica. Il titolo della biografia è alquanto emblematico: in cinque parole racchiude la natura dell’uomo e del musicista Threadgill: Easily Slip Into Another World (che traduciamo con Scivolare facilmente in un altro mondo) ed è senza dubbio un libro profondo, a tratti anche esilarante, che descrive pienamente il nostro artista attraverso una parabola di vita del tutto eccezionale, ricca di aneddoti ma anche di ripensamenti, di interrogativi, di storie emblematiche, significative, pervase da una sensibilità fuori dal comune. In pratica è uno specchio dell’anima di Threadgill e della sua ricerca creativa, e forse – anche se non volutamente – fa da contraltare alla musica di «The Other One»: chi è se non Henry Threadgill stesso «L’Altro» di questo titolo? L’uomo e il suo doppio si sublimano in musica: in essa si nascondono e si dissolvono le ansie e le nevrosi, che sono invece ben delineate nelle sue parole scritte. Per questo la lettura della biografia è decisamente consigliata a chiunque abbia quotidianamente a che fare con la parte creativa di se stesso, oltre che – naturalmente – a interessarsi alle forme più lucide e avanzate del linguaggio jazzistico contemporaneo. Ci sono voluti ben sette anni di incontri e di colloqui con il professor Edwards per compiere questa impresa, come ci dice Threadgill, e non stentiamo a credergli: volendo potremmo anche considerarlo come il risultato di una lunga terapia psicanalitica perché se di musica si parla, come è ovvio, in lungo e in largo, il nostro autore precisa che non ha inteso «spiegarla». Con parole sue: «Di solito ci si aspetta che la biografia di un artista funzioni principalmente come una spiegazione della sua arte. Questo libro non è una guida all’ascolto. Non intende insegnare nulla della mia musica: comincia con la lezione del bisogno di abbandonare questo desiderio di trasparenza. La musica va ascoltata.». Questo assunto così lapidario, preciso, in linea con l’uomo che conosciamo da parecchio tempo, ci ha indotto a fare dell’intervista che segue una specie di commentario di brani significativi del libro (liberamente estrapolati e tradotti dal sottoscritto), considerando che le domande che avremmo posto sono già incluse in quelle stesse pagine. È Threadgill, dunque, a domandarsi in continuazione chi è davvero e cosa veramente rappresenta la sua arte. Le risposte, allora, dovremmo darcele noi, ascoltandolo in parole e musica.

«Era così facile scivolare in un altro mondo. Il maestro, Mr. Zimmerman, ci faceva fare un pisolino nel pomeriggio. Cosa del tutto inusuale per noi ragazzi a scuola, ma in effetti era molto importante per me, perché ero un sognatore a occhi aperti».

Proprio così. Sono sempre stato un sognatore e lo sono tuttora: è davvero importante per stimolare l’immaginazione del subconscio e per sconfiggere le paure quotidiane.

«La musica è qualcosa che ti conduce verso un mondo di sogni. Un mondo dove il suono ha grande importanza: tutto viene comunicato e compreso in quella forma, in quella sola forma. Devi entrare in quel mondo di sogni per poter creare musica; e, per quanto mi concerne, con le tue nevrosi in tasca. Le tue nevrosi e i tuoi sogni camminano mano nella mano».

Di solito le nevrosi non sono considerate salutari per l’animo, invece lo sono per la tua creatività. Ti aiutano ad andare dentro te stesso e a sfuggire alla cosiddetta «normalità». Diciamo che si tratta di una separazione temporanea dalla realtà circostante.

«Ogni mio rimando va verso il suono. Vado indietro con la memoria e non vedo: ascolto. La prima cosa che ricordo è il suono del tram che passava sotto casa».

Da bambino sentivo quel tram come se fosse dentro casa: c’era come una campanella che suonava sui binari al suo passaggio. È quel suono che mi colpiva e che mi è rimasto impresso. Avevo circa tre anni, ma lo ricordo con precisione: correvo subito verso la finestra per vedere quel tram che passava e la gente che ne usciva fuori, come era vestita. Mi sembravano tutti con la stessa uniforme, ma allora non sapevo che abitavamo vicino a un ospedale, quindi erano quasi tutti medici e infermieri.

«Mio padre aveva imparato quelle musiche a memoria perché adorava le Swing bands, Woody Herman e tutte le altre… Io mi perdevo lasciandomi dietro ciò che mi circondava. Mi facevo trasportare… non ero lì. Ricordo che cercavo di capire i brani che stavo ascoltando: qualcosa mi incuriosiva e spingeva a decifrare i segreti dell’architettura di quelle esecuzioni».

È vero, mio padre aveva una grande collezione di dischi. Li ascoltavamo assieme, ma anche la radio era molto importante. La radio ti faceva ascoltare ogni tipo di musica. Chicago era anche così: una grande, enorme comunità di gente che veniva da ogni dove, dall’Europa, dalle Americhe. Quindi la radio locale trasmetteva di tutto: dalla classica al jazz, al rhythm’n’blues. E io assorbivo tutto quanto. E sognavo.

«Dov’è il rapporto amoroso? Se non hai avuto un rapporto d’amore con la musica non so cosa stai facendo. Devi donare te stesso alla musica totalmente e umilmente, senza aspettarti ricompense. La ricompensa eventualmente arriva quando mantieni il controllo di te stesso».

C’è qualcosa di religioso in tutto ciò: il donarsi completamente. È devozione. Ci sono arrivato col tempo: da ragazzo non ero così. Andavo malissimo a scuola, bevevo anche al mattino fino a ubriacarmi. Poi ho detto basta, ma è stato facile, ero così giovane! Del resto non ho mai preso droghe in vita mia. Non quelle cosiddette pesanti. Se bevi o ti droghi da adulto, allora è perché sei rimasto attaccato ai tuoi problemi, senza alcun cambiamento positivo. Mio padre aveva capito com’ero: accanto alla sua bella collezione di jazz c’era una credenza piena di superalcolici, roba d’alta qualità. Mi disse: «Se vuoi, puoi bere ciò che ti pare, ma poi devi andartene». Il problema non era solo rimanere senza quella bella musica, ma anche il fatto che a me piaceva l’alcol di second’ordine. Vino e liquori da due soldi. Per cui, avere a disposizione quei drink d’alta classe funzionò all’opposto, provocandomi un rifiuto!

«Nella vita, per quanti progressi tu abbia fatto, andrai a scontrarti con un muro. E i muri sono un’ottima cosa perché rappresentano una sfida. Devi essere capace di scalarli o di scavare al di sotto, oppure di girarci attorno. Altrimenti rimarrai dove sei arrivato. Ho cominciato presto a capire che non sarei stato contento di rimanere dov’ero».

Ho incontrato molti muri nella mia vita, ma va bene così: sono tappe, come delle stazioni dove fermarsi per capire come proseguire. Da un punto di arrivo si cammina per arrivare a un altro. Se impari bene a camminare, allora riuscirai a non cadere. A volte le cadute possono essere pesanti: sbatti con forza la testa. Sono grandi sfide. a ogni tappa c’è un nuovo problema da affrontare, ma anche i fallimenti in cui ci si imbatte possono essere positivi.

«Credo che questo debba essere il mio epitaffio: “Henry Threadgill: il fallimento è tutto”. Non intendo essere fatalista, ma lo ritengo un dato di fatto. Il fallimento è la più grande motivazione che possa arrivare. Quando fallisci in qualcosa, allora possono succedere tre cose: puoi abbandonare, puoi lasciare stare e andare in una direzione diversa, oppure smarrirti del tutto. Potresti anche perdere il controllo della tua morale e diventare un falso, un imbroglione. Ma il fallimento innalza la tua determinazione: ora hai qualcosa da provare a te stesso».

È in quel momento, quando fallisci e cadi, che puoi trovare la giusta soluzione al problema che ti si è posto di fronte. Non bisogna mai tirarsi indietro. Anche in musica, quando si sbaglia suonando, l’errore non deve farti desistere, anzi ti deve portare altrove. L’importante è cosa fai dopo avere sbagliato, è come reagisci. Se non c’è alcuna reazione, allora davvero quello rimane come un errore, uno sbaglio che forma un intoppo.

«Se sei un artista devi fare attenzione a come ti eserciti. La pratica non porta alla perfezione, porta verso la stanzialità».

A volte è importante commettere errori. Ripetere la stessa cosa all’infinito per ricercare la perfezione forma una cattiva abitudine.

«Sapevo che non sarei andato a New York per diventare un sideman. Volevo comporre musica. Suonare la mia musica con la mia band… C’erano molti musicisti nella grande città pronti a tutto, affamati di lavoro. Non ero interessato a quel tipo di competizione: cercare di fare assolo per compiacere il bandleader. O aspiri a essere come Billy the Kid oppure no. E io sapevo di non essere un pistolero».

Sono sempre stato in competizione solo con me stesso, non con gli altri. Certa gente non lo capisce e cerca la competizione. Ma la sfida è con se stessi: non si tratta di rivaleggiare su un terreno comune. Io non potrei mai cercare di superare un altro facendo le stesse cose che fa lui! Al massimo posso solo un po’ imitarlp. Credo sia stata mia madre a educarmi così e a spingermi in quella direzione. Amava la musica almeno quanto mio padre, ma fu lei a prendere un piano per me e a stimolarmi verso lo studio. Sai una cosa? Dopo tanti anni ho saputo che era stata una pianista, ma lei non me lo aveva mai detto! Mi portava a sentire i concerti fin da quando ero bambino: Count Basie, Louis Jordan e tanti altri. Credo sia stata davvero felice, poi, nel vedere dove ero arrivato con la mia musica. Ha vissuto abbastanza per vedermi realizzato.

«Quando ascoltai per la prima volta Charlie Parker su un disco, dissi a me stesso: “Ecco qui! Questa è la porta”. In quel preciso giorno mi accorsi di quella porta che conduceva verso altre porte. Prima di sentire Bird avevo la mia idea di ciò che era il jazz, e pensavo di sapere quanto vasto e grande fosse. Poi, di colpo, si aprì quella porta su un nuovo sound e ciò significava che c’erano altre soglie da varcare».

Ricordo che avevo sette o otto anni. Fu sconvolgente: non avevo mai sentito nulla di simile prima. Ero solamente a conoscenza della Swing music che mio padre ascoltava dai suoi dischi. Le jam session organizzate da Norman Granz: il Jazz at the Philarmonic. Eppure, quando arrivò Parker rimasi a bocca aperta: non lo capivo ma mi piaceva. Era come se mi fosse apparso un nuovo mondo davanti. Bird arrivava da altrove. Quella porta che lui mi aprì fu assolutamente fondamentale per me. Ed era solo la prima, poi sarei andato incontro ad altre. C’erano tante altre possibilità che si dispiegavano di fronte a me. La stessa cosa mi successe in seguito, con Ornette Coleman. Vidi che c’era un mondo diverso da esplorare aprendo quella porta.

«John Coltrane è stata la prima persona a farmi capire che il suono può avere una sua geometria».

Prima di Coltrane fu Sonny Rollins a rapirmi completamente, fino a esserne ossessionato. Lo adoravo. Con Coltrane invece scoprii che c’era una logica, una geometria a reggere la musica. Possedeva una struttura architettonica ben definita. Il suo modo d’improvvisare aveva un’andatura precisa, geometrica, come se stesse costruendo un edificio nell’aria.

«Sun Ra era davvero unico. Lo consideravo molto più personale, esoterico e complesso di tutto ciò che stavo ascoltando. In rapporto con le orchestre più convenzionali lui era di un altro mondo».

Ci voleva molto coraggio nel fare ciò che faceva lui. Come Thelonious Monk o Cecil Taylor: personalità coraggiose che seguivano una propria strada, indipendente da tutto il resto.

«Muhal Richard Abrams per me è nella stessa categoria di Edgar Varèse o Claude Debussy: niente era vietato e nulla si trovava oltre le sue possibilità di raggiungerlo».

Muhal era un genio. Una delle persone più disciplinate che io abbia mai incontrato. Rigoroso fino all’inverosimile. Non solo: si interessava profondamente di tutto. Ricordo di averlo visto studiare su un difficile libro di elettronica. Quando apparvero i primi computer lui ne comprò due uguali perché uno lo usava solo per capire come era davvero costruito: lo aveva aperto e totalmente smontato in piccoli pezzi. Faceva così con tutto.

«Nell’AACM non aveva importanza ciò che pensavi della musica dei tuoi colleghi. Non importava se ti piacesse o no. Non importava se condividevi con loro la medesima visione. Ci si aspettava che tu dessi tutto te stesso nelle composizioni di ogni altro musicista, senza mediazioni e senza compromessi».

Era pura democrazia musicale. Le tue opinioni personali non contavano: dovevi contribuire al massimo nella realizzazione delle idee, dei sogni di ognuno. Eri al servizio della creatività individuale senza fare obiezioni. Non c’erano discussioni da fare sulle composizioni altrui: bisognava solo riuscire tutti insieme a renderle al meglio. Ed è ancora così anche oggi. È sempre stata questa la natura dell’associazione.

«La gente spesso pensa che il blues abbia una rigida struttura formale: dodici battute che si ripetono con l’andatura di un orologio. Ma il vero blues non è affatto fisso. Il blues è qualcosa di interiore, ed è questo a renderlo così difficile. Se si presta davvero attenzione, ci si accorge che ogni brano ha il suo sviluppo organico e una sua propria struttura che non ha niente a che vedere con modelli prestabiliti».

A Chicago il blues è importante e viene dalla tradizione del Midwest. Non da New Orleans o dalla East o West Coast. Viene da posti come il Kansas. Il jazz si è nutrito di tutto ciò, e Chicago ha funzionato come punto focale di questi linguaggi musicali. Ci siamo riferiti più a Kansas City che a New Orleans. Ecco perché Charlie Parker suonava il blues che aveva dentro dalla nascita. Anche per me, per la mia musica, il blues è di fondamentale importanza. È più una condizione dell’animo che mere dodici battute.

«Dopo aver scambiato ancora qualche frase si girò verso di me: si aspettava una mia risposta ma io ero soggiogato dalla sua presenza. Confessai: “Be’, io scrivo musica ogni tanto”. “Oh!” esclamò Duke Ellington con malcelata sorpresa, abbracciandomi forte: “Noi due scriviamo musica ogni tanto, vero?”».

Ellington aveva una personalità affascinante e io ero così timido, in imbarazzo. Meno male che non andai a lavorare con lui. In realtà avevo bisogno di seguire me stesso, di fare la mia di musica, ma quell’incontro con il Maestro mi è rimasto sempre dentro. Alla fine fu tutto molto divertente.

«“Muoviti, Henry!” mi gridò Narcisse vedendomi paralizzato dalla paura. Rimasi ferito durante l’Offensiva del Tet in Viet-Nam… Ero un sopravvissuto, e quando tornai a casa il Viet-Nam rimase dentro di me, portandomi verso il lati oscuri dell’esistenza. Per dirla in maniera semplice: ero fottuto».

Quando uscì Apocalypse Now non volevo andarlo a vedere, sapevo che mi avrebbe riportato indietro e fatto rivivere certi orrori. Mi ci volle del tempo ma alla fine lo vidi, quel film, ed è stato importante per me, davvero. Fu anche il ritorno di quegli stessi incubi che avevo vissuto durante la guerra, cose che non avrei voluto rivedere. Il problema è che al ritorno in America mi accorsi che la gente non amava i reduci, i soldati. In qualche modo ci consideravano come responsabili della guerra. Può sembrare strano ma era così. Persino in famiglia ti guardavano in modo diverso, non ti chiedevano, non volevano sapere. L’unica soluzione era uscire fuori, rimuginare camminando. Lo feci spesso anche di notte, per le vie della città. Ci vollero anni per liberarmi del Viet-Nam interiore, ma il ritorno a casa fu devastante.

Molto tempo dopo, un amico che era stato con me in guerra, un pianista californiano, mi scrisse una lettera dicendo: «Henry, non siamo riusciti a mantenere ciò che avevamo». Proprio così. La fratellanza che avevamo durante la guerra, il rispetto, l’amore reciproco che ci univa erano andati via. Avremmo fatto qualsiasi cosa l’uno per l’altro in Viet-Nam, ma al ritorno tutto era svanito. Ci trovavamo in una nazione dove eravamo come sbandati, dove c’era il razzismo, dove quei sentimenti che avevamo vissuto pienamente, anche drammaticamente, non avevano più un loro posto.

«Uno dei vari modi in cui la guerra ti trasforma ha a che vedere con il senso dell’udito. È come un’espansione della gamma di sfumature udibili… Acquisisci un’alta sensibilità al suono. Il tuo corpo impara velocemente che ascoltare può significare una questione di vita o di morte. Per un artista ciò rappresenta una profonda trasformazione della sua capacità di comprendere. È come far crescere una nuova antenna percettiva… Al mio ritorno in America le mie capacità ricettive erano differenti da prima. Devo ammettere che quest’innalzamento del livello di sensibilità ha contribuito a formare il compositore che poi sono diventato».

Non posso certo dire che il Viet-Nam sia stato un bene per me. La mia schiena risente ancora delle ferite riportate. Ma ha trasformato il mio essere, oltre che il mio corpo. Nel bene e nel male.