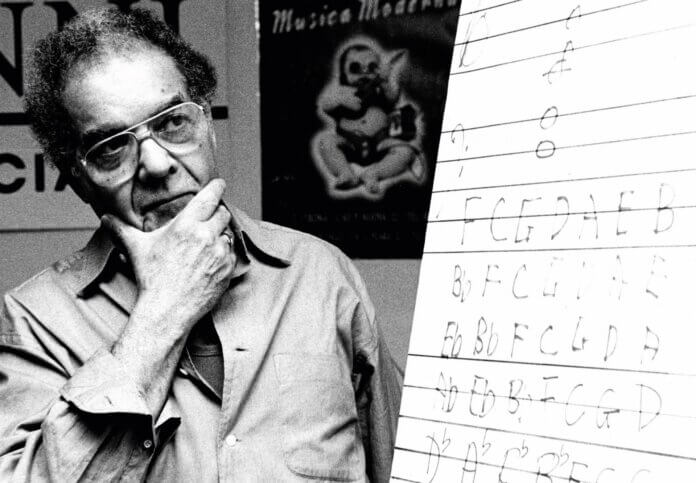

Caso del tutto unico nella storia del jazz, George Russell deve la sua notorietà prima di tutto alla paternità di un’opera teorica: The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization (da qui in avanti LCCOTO), pubblicata per la prima volta nel 1953. È chiaro da tempo (ma in verità soprattutto dagli anni Ottanta, anche se le sue opere maggiori risalgono già al biennio 1960-1961 e il suo primo workshop pienamente rappresentativo a cinque anni ancora prima) come la figura di Russell debba trovar posto fra i grandi compositori-bandleaders, capaci di lasciare un solco profondo nelle vicende del jazz. Ma ciò non toglie che l’unicità delle idee di Russell stia primariamente nell’elaborazione di quello che può esser di fatto ritenuto l’unico apporto teorico assolutamente originale fornito dal jazz alla musica del XX secolo.

Alla base del Concetto della Lidia Cromatica sta un radicale cambiamento di prospettiva: il fatto che si potesse ripensare il sistema tonale (peraltro già messo in crisi dai massimi compositori europei da oltre mezzo secolo) ponendo al centro non più la scala o modo maggiore (e le relative gerarchie dei suoi sette gradi) ma il cosiddetto modo lidio. Ma qui, forse, servirà tornare a ritroso almeno per un breve riepilogo. All’origine (cioè nell’antica Grecia e poi all’epoca del primo Gregoriano medievale) di «modi» e non di «scale» si trattava, nel senso di una serie chiusa di suoni che non potevano portare ad altri modi (nei Greci), se non per salto (i Gregoriani); le scale moderne (secondo una pratica che si afferma pienamente solo dal XVII secolo e trova sistemazione completa con il Clavicembalo ben temperato di Bach) potevano invece aprirsi ad altre serie di suoni, altre scale diverse da quella d’impianto, per il tramite del concetto di modulazione, straordinaria fonte di varietà nel complicato sistema tonale, padre e madre di secoli di musica, tanto da esser ormai dai più ritenuto, in certo qual senso, patrimonio cromosomico nell’uomo europeo.

Dunque, prima delle scale «aperte» e con significato e funzione tonale, c’erano i «modi». Lo sappiamo dalla storia greca, che tuttavia li chiamava in maniera ancora diversa: le «armonie», a sua volta divise in diatoniche, cromatiche ed enarmoniche (queste ultime comprendevano pure i quarti di tono, ma qui il discorso andrebbe davvero troppo lontano). Le armonie (che d’ora in poi chiameremo scale, per comodità) erano costituite dagli otto suoni dell’ottocordo (una cetra intonata sull’intervallo di ottava) a sua volta divisi in un tetracordo inferiore e uno superiore. Senza eccessivamente addentrarci nel dettaglio, basti qui dire che le scale diatoniche dell’antica Grecia erano a sua volta otto e procedevano in senso discendente da una nota all’omonima all’ottava inferiore: per esempio – usando i tasti bianchi del pianoforte – l’eolia scendeva dal la al la, la ionica dal sol al sol, l’ipolidia dal fa al fa e, via, via, giù sino al la basso, ma passando per il si bemolle. Per inciso, basti ricordare che i nomi dati a queste scale venivano da diverse regioni del mondo greco, dalle quali essi (come varie altre peculiarità musicali e culturali in senso lato) provenivano. La Lidia, per stare al caso nostro, era per esempio una regione dell’Asia Minore occidentale, appena un po’ più all’interno rispetto alle coste dell’Egeo e ai centri di Efeso e Mileto; la capitale era Sardi, il re più noto Creso, e la sua influenza divenne preponderante anche a nord sulla Misia (ecco la scala misolidia) e sulla Frigia, e così a sud sulla Caria.

Ma torniamo alla musica. Quando, circa un millennio più tardi, la teoria delle armonie greche viene accolta dalla modalità gregoriana, l’uso delle scale diatoniche resta sostanzialmente lo stesso pur con i nomi invertiti: a chiamarsi ionica è ora, per esempio, la serie che va dal do al do (e d’ora in poi in senso ascendente), la dorica va dal re al re, la frigia dal mi al mi e la lidia è quella che sale dal fa al fa; quindi la misolidia va dal sol al sol e l’eolia dal la al la, unica a mantenere l’antico nome greco.

È così che un po’ per volta si impone la serie che sale dal do al do, ovvero il «modo ionico», caratterizzato da un certo concatenarsi di toni e semitoni fra un suono e l’altro. Essa diventa dunque, fra tutte, la scala più usata e finirà con il chiamarsi modo o scala maggiore e lascerà un certo spazio appena a un’altra serie, quella che sale dal la al la e si chiamerà modo o scala minore; alle altre restavano le briciole (ma il modo dorico, anche grazie a Bach, avrà una sua piccola vita parallela, data la parentela stretta con la scala minore, in sé da subito aperta alle alterazioni nel tetracordo superiore).

Su queste scale – se ne accennava sopra – si viene a costruire un castello gerarchico, dove ogni grado della scala ha non solo più o meno importanza degli altri, ma pure dètta o subisce dipendenza, creando una dialettica movimento/stasi (e incontro/scontro) alla base di tutto quel sistema tonale che sarebbe parso troppo stretto e persino oppressivo ai compositori europei solo alla fine del XIX secolo (a iniziare dai francesi, i russi e le varie scuole slave, quindi i viennesi: ma anche questo è un altro discorso). È comunque a questo punto che i musicisti moderni, intravedono nell’uso degli antichi modi medievali una delle possibilità per divincolarsi dalle gerarchie tonali.

E il jazz? Cosa andava intanto facendo il jazz? Nel frattempo il jazz sviluppava la sua strada, fatta di incroci, di commistioni, di incontri con le tradizioni di mondi diversi ma anche con una connaturata apertura al «nuovo». Di fatto, sotto il profilo armonico, con il passar degli anni, il jazz pone in essere una singolare sintesi fra la semplicità delle strutture di base della forma canzone e del blues e la complessità di un gusto che molto si avvicina alle nuove strade della musica colta europea dei primi decenni del Novecento.

Così, quando Russell inizia a elaborare la sua concezione lidia dell’organizzazione tonale, il jazz era nella sostanza (anche se non nella piena consapevolezza intellettuale) già aperto a principi come quelli della politonalità e del cromatismo funzionale (diciamo, per semplificare, dell’uso di tutte le dodici note nel contesto tonale), ma pure di un certo modalismo funzionale (con l’improvvisazione verticale del bebop, si inizia a pensare al rapporto scala-accordi, quasi a prescindere dalla comunque innegabile forza di gravità dei centri tonali), oltreché a una certa fuga verso l’atonalismo. Dunque, ciò che Russell compie è primariamente la sistematizzazione e la codificazione secondo regole ben precise di una pratica già in atto nel jazz. Ma – ecco il quesito primo – perché, secondo Russell, questo processo di innovazione andava fatto attraverso la ricollocazione della scala lidia? Le motivazioni erano di due tipi: una pratica e una più teorica.

Russell tornava alle origini e, come gli antichi greci, divideva la scala di otto note in due tetracordi, uno inferiore e uno superiore; per esempio, nella scala di do maggiore il primo tetracordo andava dal do al fa e il secondo dal sol al do. In tal modo, rilevava Russell, vi erano all’interno della scala, non uno ma due centri di attrazione: non solo il do finale preceduto un semitono sotto dal si sensibile, ma pure il fa centrale anch’esso preceduto da una sua sensibile, il mi. Questa semplice constatazione faceva ritenere che il fa possedesse una forza centripeta fuorviante e trovava riscontro nella prassi anche dei solisti improvvisatori che comunque evitavano (ed evitano a tutt’oggi) di dar peso a quel centro d’attrazione tutt’altro che secondario. Dunque, per non cadere nel tranello, Russell cercò e trovò una scala che non solo evitasse al centro il primo scalino sensibile-tonica, ma pure, dando piena centralità al secondo tetracordo (quello dal sol al do) si potesse giovare del tetracordo successivo, cioè quello dal re al sol, ma con il fa diesis in funzione di sensibile secondaria. Insomma, la scala che faceva al caso era proprio la lidia, quella che secondo i medievali saliva dal fa al fa e che, trasportata, collegava per esempio un do al suo omonimo acuto passando per il fa diesis.

L’uso della scala lidia trovava anche – se ne accennava sopra – una giustificazione teorica, poiché secondo il principio degli armonici (i suoni secondari che formano lo spettro completo di un suono fondamentale), partendo per esempio da un do – dopo i suoni dell’accordo maggiore, e qualche altro – si trova, ben prima del fa, il fa diesis, quasi che quest’ultima nota, posta a una distanza di quarta eccedente dalla prima, le fosse in parentela più stretta e naturale rispetto alla consorella a distanza di quarta «giusta». Inoltre questa strana scala, in sé assai poco naturale, pareva quella più opportuna per giustificare un’altra attitudine per così dire «naturale» del jazz: quella alla politonalità. Si verificava infatti che, grazie alla scala lidia, sulla scala di do, potevano trovare comodo riposo non solo l’accordo di do maggiore ma pure quello di sol maggiore esteso alla settima, così come la triade di re maggiore.

Tutto ciò, per Russell, era solo l’inizio. La sua prima intenzione era quella di allargare lo spettro di possibilità da darsi all’improvvisatore che si trovava di fronte a un accordo in sigla, pronto a buttarsi nel cimento dell’invenzione. Lo faceva introducendo il concetto della «Polimodalità Verticale», ovvero l’opportunità di usare non uno ma più modi (scale) su una stessa struttura verticale (l’accordo). Secondo tabelle ben precise, a ogni accordo corrisponde una «tonica lidia» (per esempio, all’accordo di mi bemolle settima corrisponde la tonica lidia di re bemolle) e da questa si possono costruire non una (la lidia «base») ma almeno sei scale, cioè tre lidie (base, aumentata, diminuita) e tre ausiliarie (l’ottofonica diminuita, la diminuita blues e la lidia «più che aumentata», ovvero l’esatonale), dal cui insieme si origina la «lidia cromatica», giungendo pertanto a giustificare l’uso del totale cromatico in funzione armonica.

Ora, non sarà male qui sottolineare che questo approccio al contesto armonico è nel 1953 (anno della prima stesura del LCCOTO) se non rivoluzionario almeno fortemente anticipatore perché è la prima teorizzazione compiuta del modal playing e lo è in maniera molto più organica, approfondita e finalizzata alle estreme conseguenze, rispetto al modale «puro» che Davis e Coltrane avrebbero preso a praticare di lì a qualche anno. A onor del vero, di questi temi si discuteva da tempo negli ambienti più intellettuali dei musicisti di jazz, soprattutto bianchi: Lennie Tristano usava le sue prime «sostituzioni» armoniche in senso modale già dal Wow del 1949; ugualmente, lo stesso Tristano in Wow, ma anche Johnny Carisi in Israel o Lee Konitz in Subconscious Lee adoperavano l’intervallo melodico di quarta sulla scala lidia; ma il LCCOTO era indubbiamente una pietra miliare avanti nei tempi, come avrebbero ribadito John Lewis e Ornette Coleman, due personaggi accomunati per un certo periodo nella ricerca di una «terza via» fra jazz e musica colta di matrice europea.

George Russell teorizza da subito una polimodalità verticale che è tale non solo in funzione armonica ma, più astrattamente, persino sotto il profilo filosofico. Egli continuerà infatti ripensare e riplasmare la sua teoria, aggiungendone contenuti a più riprese, riformulate per esempio anche nel 1980, nelle note di copertina del Soul Note «Vertical Form VI» (registrato dal vivo in Svezia nel 1977), dove torna a reintrodurre una sua visione della vita secondo un panteismo dato però da una molteplicità di strati che riescono a relazionarsi tra loro soltanto nella consapevolezza di essere parte del tutto. Così è in musica, secondo il LCCOTO, ove ogni suono ha una sua ragione di essere all’interno non del totale cromatico delle dodici note ma del totale Lidio Cromatico, cioè del totale come somma delle diverse scale lidie.

Ad ampliare questo concetto viene poi la dialettica ingoing/outgoing, anch’essa in sé ben nota a tutti i modal players, capaci cioè di esprimersi sia all’interno che (per contrasto) al di fuori di una scala. Ma ovviamente Russell riporta questa relazione, tra melodie dentro/fuori gli accordi, solo all’interno della sua Polimodalità verticale e la differenzia inoltre da una dialettica in qualche modo più semplice quale va considerata quella ingoing/outgoing ma relativamente a un’unica scala posta sopra una serie di accordi e che dà luogo a melodie horizontal ingoing/outgoing (sorta di «ur-lines» che ci porterebbero a reputare come Russell potesse essere a conoscenza delle teorie e dell’analisi schenkeriana).

Giunto a questo punto Russell si incammina (quasi però appena accennandone) su una via ancora più in salita: la sostituzione di accordi (e quindi di scale relative) ma sempre certamente ponendo alla base e al centro, e magari pure all’apice, la sua beneamata scala lidia. Come dire tutta un’altra serie di scatole cinesi che egli ha inteso pur solo mostrare, nella convinzione che fosse primariamente importante tracciare la strada e che fossero altri a incamminarsi. E molti poi lo hanno fatto (si prenda l’esempio luminoso di Wayne Shorter, che si è appropriato di tutte le precedenti teorie modali con funzione tonale per portarle a lidi del tutto nuovi), ma nessuno con l’integrità e la logica estrema richieste dal LCCOTO, quasi che si trattasse di una concezione troppo ardua, rigorosa e quasi ascetica, in certo senso contraria al suo stesso, primario anelito alla libertà (tanto che lo stesso Russell non ha mai inteso assoggettarsi completamente a essa).

Il LCCOTO, paragonato idealmente a una sorta di metodo dodecafonico applicato al jazz aveva (e peraltro continuerebbe ad avere) bisogno di artisti capaci di credere nella fatica del rimettersi totalmente in gioco dandosi nuove regole ma nel contempo felici di giocare al gioco preferito dai musicisti di jazz: quello di camminare sulle eccezioni alla regola. Invero, uno di questi artisti si era pur avvicinato, e di molto, alle idee e alla pratica del Concetto Cromatico Lidio: era Eric Dolphy, che però – come ben sappiamo – la morte strappò troppo giovane alle venture umane e della musica.

Così anche oggi, a quattordici anni dalla morte, George Russell continua, come un vecchio profeta solitario che è già passato dall’altra sponda, a camminare dritto su una strada parallela: lui sogna di governare il caos nel suo neopitagorico panteismo stratiforme, mentre noi, ancora di qua dal fiume, asceti impossibili, ne cogliamo solo le suggestioni che più fanno al nostro caso.

VITA E OPERE DI GEORGE RUSSELL DETTE DA LUI MEDESIMO

Un florilegio di dichiarazioni rilasciate nel corso degli anni dallo stesso Russell e, alla sua maniera, suddivise per «eventi»

Event 1

È cominciato tutto nel 1943, quando mi è capitato di sentire una nuova musica che veniva da New York, e ho deciso che quello era il posto giusto. Così sono sbarcato sulla 52nd Street e ho subito trovato Charlie Parker al Three Deuces, che suonava con Dizzy Gillespie. In zona c’era anche Thelonious Monk, così come Billie Holiday. È in quel momento che ha avuto inizio la mia storia d’amore con New York.

L’energia che circolava nell’aria era proprio quel che faceva per me. Per un colpo di fortuna, grazie ai buoni uffici del mio vecchio amico Max Roach, sono riuscito a inserirmi in quel periodo di rinascimento artistico. New York era un vulcano di energia, all’epoca. Si poteva incontrare Dylan Thomas che leggeva le sue poesie all’YMCA; si potevano ascoltare le innovazioni di John Cage. Innovazioni: ecco la parola giusta. Vere, autentiche innovazioni erano in via di sviluppo, pronte a esplodere. E New York era nel bel mezzo di un rinascimento.

Mi capitò di scrivere un paio di arrangiamenti per Charlie Parker. Bird mi chiese anche di diventare il suo batterista. A malincuore, dovetti rinunciare: non ero di sicuro a quei livelli. Ma fu Dizzy a scoprire qualche mia dote di compositore e arrangiatore, e mi chiese di lavorare a un piccolo tema che aveva tra le mani, per vedere cosa ne saltava fuori. È così che è nato Cubano Be Cubano Bop, eseguito per la prima volta alla Carnegie Hall nel 1947 con il grande, sfortunato Chano Pozo alle conga. Di lì a poco, Chano incontrò una morte prematura, e il suo posto nella big band di Dizzy fu preso da Sabu Martínez, con cui ho avuto il piacere di suonare e incidere a metà degli anni Settanta, in Svezia, proprio Cubano Be Cubano Bop, che era ormai diventato il suo cavallo di battaglia.

Poi è passato del tempo. Nel 1957, per la prima volta, un’università degli Stati Uniti, Brandeis, ha chiesto a tre compositori di jazz di partecipare al suo Festival of Fine Arts. Si trattava del grande Charles Mingus, di Jimmy Giuffre e del sottoscritto. Il mio contributo a quel festival ha visto la ricomposizione di una vecchia canzoncina che circolava tra i bambini neri dell’Alabama. È un brano che è stato poi inciso per la Columbia, con un magnifico assolo di Bill Evans al pianoforte. All About Rosie.

È così che è continuato il mio viaggio, che era partito dagli anni Quaranta e da Cubano Be Cubano Bop, per arrivare al 1957 con All About Rosie. Ma non era finita. Qualche anno più tardi mi venne in mente che forse era arrivato il momento di mettere in musica la mia infatuazione per New York, un amore che risaliva ormai alla mia infanzia. Ne parlai con Milt Gabler, un famosissimo produttore discografico che a quei tempi lavorava alla Decca. La mia idea era quella di scrivere un poema sinfonico e chiamarlo New York, N.Y. Gabler si mostrò d’accordo e mi dette via libera, lasciandomi la possibilità di chiamare i migliori musicisti sulla piazza. E così feci, ricorrendo ai servigi di Max Roach, John Coltrane, Art Farmer, Milt Hinton, Barry Galbraith, Doc Severinsen, Ernie Royal, Frank Rehak, Bob Brookmeyer, Al Cohn: una vera e propria accolita di grandi talenti. Ebbi anche l’idea di chiamare un poeta del calibro di Jon Hendricks e chiedergli di scrivere le sue impressioni su New York. Il risultato è, appunto, un poema sinfonico in cui ho voluto inserire anche temi scritti da altri, come Richard Rodgers e Vernon Duke.

Sapete, bisogna avere la testa dura per riuscire a farcela. Non solo a New York, ma in qualunque posto. Bisogna resistere, fin quando le cose non iniziano ad andare come volete voi. Così è andata a me: ci sono stati dei momenti difficili, senza dubbio, ma una cosa tira l’altra, come sempre, ed è così che all’inizio degli anni Sessanta Orrin Keepnews, della casa discografica Riverside, mi suggerì di formare un sestetto, che poi incise quattro dischi per la sua etichetta. Tra i membri di quel sestetto voglio citare Eric Dolphy, Don Ellis, anche lui scomparso, Al Kiger e tanti altri.

Poi, di nuovo, le cose presero a cambiare. Nell’aria si coglievano nuovi stimoli, nuove sensazioni, una diversa energia. Gli anni Sessanta sono stati una vera esplosione, nel senso letterale del termine. New York era ancora una volta il centro di questa energia, e faceva fuoco e fiamme. Ci stavamo spostando da un periodo di relativa calma a un’epoca in cui tutti noi statunitensi abbiamo iniziato a guardarci dentro. Il Vietnam, i Kennedy, Martin Luther King, l’affermazione definitiva di quel vecchio demonio chiamato tecnologia. Il trionfo della tecnologia.

Ma la tecnologia ci è stata data per fare luce, non per uccidere i nostri simili. Quel che allora vidi era che la musica, comunque, si era fatta rovente, e fu allora che mi decisi a scrivere un brano dal titolo Electronic Sonata for People Loved by Nature.

Event 2

Nel 1934, il mio insegnante di scuola media dette come compito quello di scrivere un tema a piacere, su un argomento di fantasia o di vita reale. Io scelsi come tema New York, a causa del suo fascino e della sua raffinatezza, e a causa di quel che già a undici anni di età ero in grado di capire: la sua tolleranza nei confronti delle novità. All’epoca non ero certo in grado di esprimere in dettaglio le mie sensazioni nei confronti della città, ma ciò che mi impressionava erano l’energia positiva e lo slancio vitale che sembravano contraddistinguere New York e, alla resa dei conti, costituire per me un forte polo d’attrazione. Quel tema ottenne il massimo dei voti (una delle poche volte in tutto l’arco dei miei studi).

Parecchi anni più tardi, anni pieni di difficoltà ma anche di qualche mio disco di jazz, mi ritrovai nell’imponente ufficio di uno dei grandi personaggi nella storia del mondo discografico, il leggendario Milt Gabler, presidente della Decca, dove aveva portato artisti del calibro di Billie Holiday, Ellington, Ella, Armstrong, Basie, Lou Rawls e molti altri ancora. Milt si occupava di jazz con un impegno di tutto rilievo, che contribuiva a espanderne il potenziale rendendone, allo stesso tempo, solide le basi.

Raccontai a Milt la storia del mio amore per New York, e come questa passione si fosse coagulata in un poema sinfonico che intendeva renderle onore. Il mio progetto si ramificava in una sorta di spettacolo musicale, formato da diversi numeri (o eventi) tenuti assieme dal pungente e schietto rap di Jon Hendricks. Riuscii a convincere Milt che ciò di cui avevo bisogno era una dream band. «Prendi pure il meglio» rispose lui. «Hai tutto il nostro appoggio».

Erano tempi, quelli, in cui il mercato della musica era formato da personaggi dotati di buon gusto, fossero presidenti di case discografiche o produttori: gente che, soprattutto, era coerente con se stessa. Milt rimase impressionato dalla mia scelta di musicisti, e incaricò Marv Holzman di supervisionare le tre sedute d’incisione. Tutto andò per il meglio, fatto salvo un singolare incidente che mise in testa a certi stagionati veterani degli studi d’incisione che il nuovo talento di cui tanto si parlava, ovvero John Coltrane, non aveva la minima idea di quali fossero gli accordi su cui dovesse suonare un assolo in Manhattan. Era successo che Trane si era ritirato in un angolo dello studio a studiare la sua parte, bloccando di fatto la seduta per un’ora buona, e gli altri musicisti avevano dapprima iniziato ad agitarsi, per poi imbufalirsi del tutto. Alla fine Coltrane era tornato nei ranghi dell’orchestra, e io avevo battuto il tempo di quella che doveva essere l’ultima take di Manhattan. L’assolo di Trane si era rivelato d’intensità pari al volo di un’aquila. Mi ci vollero anni per capire il motivo del suo comportamento di quel giorno, così come ho poi spiegato nel settimo capitolo del primo volume di The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization. È un problema di carattere soprattutto tecnico, relativo a diversi modi d’approccio al materiale musicale, e mi sembrava quindi più giusto approfondirlo all’interno del mio libro.

A quei tempi eravamo tutti a tal punto ingenui da credere che quel livello d’energia, sostenuto da uno spirito d’innovazione così intenso come quello prevalente nella New York degli anni Sessanta e Settanta, sarebbe durato per sempre. Una simile energia, dopotutto, era la stessa che circolava nel mondo del jazz fin dai tempi del dixieland e dello Swing. Questa energia – e le tendenze successive: beatnik, hippie, jazz rock, fusion, l’astrazione, i più classici filoni pop – è ciò che davvero definisce New York.

Event 3

Ho sempre cercato solisti che avessero in comune quello che a parer mio è un elemento di estrema importanza nel jazz dei nostri tempi: vale a dire, la consapevolezza di poter suonare su un’idea, e non necessariamente sugli accordi del singolo brano. Non esistono note giuste o sbagliate; quel che conta è la capacità del solista di saperle far funzionare.

Event 4

L’importanza di Lester Young non è mai stata valutata a sufficienza. È stato lui il primo, vero esponente della New Thing. Credo che fin dai primi giorni del jazz vi siano stati musicisti caratterizzati da un pensiero melodico, lineare, per così dire orizzontale, solo che costoro non erano in grado di darne una spiegazione razionale.

Event 5

Quella che nel jazz io chiamo pantonalità (e che altri, sbagliando, definiscono atonalità, oppure musica dodecafonica o seriale) è forse il primo linguaggio che lo stesso jazz ha elaborato per proprio conto, senza ricorrere a prestiti dalla musica classica. Mi pare logico che il jazz fosse destinato a superare l’atonalità, perché il jazz ha le sue radici in scale di carattere folk, che a loro volta hanno profondi legami con la tonalità. L’atonalità, come indica il termina, è la negazione completa dei centri tonali. Di conseguenza essa non consentirà mai al suo interno la pronuncia di una scala blues, che implica appunto una tonica. Al contrario, la pantonalità è una filosofia cui le nuove tendenze jazzistiche non hanno difficoltà ad adattarsi.

Event 6

Io sono per l’evoluzione, non per la rivoluzione.

Event 7

Il jazz è un’arte in evoluzione, e non può per sua natura e per tradizione essere soggetto a limitazioni. Quale sarà il jazz del futuro? Le sue tecniche sono destinate a farsi sempre più complesse, e per i compositori sarà una vera sfida riuscire a padroneggiarle mantenendo, allo stesso tempo, un approccio intuitivo alla materia. E tale sfida si proporrà anche agli improvvisatori. Più in dettaglio, avremo un’epoca di musica panritmica e pantonale. Credo che il jazz sarà sempre più influenzato dal cromatismo; d’altra parte, è possibile essere cromatici senza diventare atonali.

La risposta sta, a mio avviso, nella pantonalità, che è in grado di conservare la sostanziale natura folk delle scale e allo stesso tempo – visto che è possibile ritrovarsi contemporaneamente o successivamente in quante più tonalità possibili – creare una sensazione di cromatismo estremo. È come essere atonali, diciamo, ma con un sound alla Big Bill Broonzy. È possibile, quindi, restare funky.

Tutte le evoluzioni nell’arte sono state incoraggiate da personaggi di grande lucidità e determinazione. È gente di questa fatta che ha spinto in avanti l’evoluzione del jazz. Gli innovatori della generazione attuale, alcuni già venuti alla ribalta, altri che aspettano solo di essere scoperti, sono già destinati a svolgere il loro compito, che non sarà comunque facile. Come non lo è stato per i Parker, gli Ellington, i Lester Young. Tentare di aprire una via nuova è un conto, ma convincere il mondo intero che quella è la strada giusta è tutta un’altra faccenda. L’artista deve credere in se stesso e in ciò che ha da offrire.

Event 8

Nei tardi anni Cinquanta ho iniziato ad avvertire la necessità di un più ampio sistema di notazione, tale da consentirmi di inserire musica del genere che ho chiamato Vertical Form all’interno di un contesto più strettamente jazzistico. Con Vertical Form intendo la sovrapposizione contemporanea di diversi strati ritmici, che vanno a formare una rilevante massa sonora, pari a quella che si può sperimentare in una tipica giornata di traffico a New York cercando di focalizzare l’attenzione sui più svariati livelli sonori che ci circondano, senza però cercare di identificarne l’origine. Questa massa sonora è persistente, e riesce per così dire a imprigionare lo scorrere del tempo, senza avere una vera e propria direzione ma soltanto aumentando o diminuendo la sua densità e complessità verticale. L’idea della Vertical Form non è certo nuova: la possiamo ritrovare in Africa, nelle orchestre di tamburi, in cui il percussionista principale ripete una figurazione ritmica in un tempo base, mentre attorno a lui gli altri percussionisti eseguono figurazioni più complesse, che suddividono il tempo base. La sensazione che alla lunga ne deriva è quella di una sospensione dello scorrere del tempo cronologico: la forma si muove impercettibilmente in senso circolare, aumentando o diminuendo la sua complessità e densità verticale.

L’ostacolo più difficile che mi si è posto davanti è stato quello di trovare una soluzione al problema della cosiddetta synchroneity, che è quel che avviene quando differenti sezioni dell’orchestra eseguono simultaneamente una specifica figurazione ritmica all’interno di una situazione complessiva che prevede diverse stratificazioni ritmiche. I miei primi tentativi di risolvere questo problema sono stati You Are My Sunshine (1962), Oh Jazz, Po Jazz e Lydia and Her Friend (1965).

Event 9

Ho composto la Electronic Sonata for Souls Loved By Nature nel 1968, su commissione del Norwegian Cultural Fund. Alla base dell’opera c’era un nastro magnetico, realizzato l’anno precedente, composto da frammenti dei più disparati stili musicali: avanguardia, jazz, raga, blues, rock, musica seriale eccetera, il tutto rielaborato elettronicamente. La mia intenzione era sovrapporre a questa materia elettronica una serie di interventi non elettronici, di area stilistica pantonale. Tutto questo è nato dal mio particolare approccio alla composizione, e dal fatto che sentivo la necessità di ritrarre l’implosione culturale dell’epoca. Questo accadeva nel 1968, badate bene. Molti, molti anni fa.

Nella Sonata c’è molto di improvvisato, ma c’è anche molta improvvisazione controllata, che rappresenta il vero obiettivo della mia Vertical Form. Il compositore enuncia un tema e indica svariati tempi in cui esso può essere suonato. L’orchestra procede quindi a eseguire il tema in questi svariati tempi contro quello che di solito è un tempo base. E tutti gli ensemble orchestrali sono scritti, mentre gli assoli no, anche se possono avere delle linee guida per l’improvvisazione. Come si vede, il compositore può quindi esercitare diversi livelli di controllo. Ma in realtà egli ha sempre la situazione sotto controllo. Non bisogna mai perdere il controllo.

Event 10

L’idea di scrivere un libro sul concetto lidio è nata intorno al 1945, quando un certo trombettista mi disse di avere l’ambizione di imparare tutti gli accordi. Il trombettista era Miles Davis. È stato lui a darmi il primo impulso. Mi pareva che ci dovesse essere una scala confacente a un accordo in maniera più vicina a quella di ogni altra scala.

Allora ho cominciato con l’accordo maggiore, sul quale mi sono concentrato per un paio d’anni, e ho trovato che la scala lidia suonava molto più all’unisono con quell’accordo della scala maggiore; e ho anche cominciato a capire le ragioni di tutto questo, che avevano a che fare con il sistema degli ipertoni, con le quinte pitagoriche e con molte altre cose che non sono in grado di indagare fino in fondo. E da lì sono andato avanti.

Event 11

Cos’è un accordo, e da dove proviene? e cosa dicono realmente i musicisti quando tentano un approccio agli accordi di un certo tipo? Quando Coleman Hawkins improvvisa, diciamo, scende il fiume Mississippi. Lungo il Mississippi ci sono diverse città: St. Louis, Memphis e infine New Orleans; e poi ci sono dei piccoli paesi: Chester, Greenwood, Baton Rouge, Vicksburg, Hickman. Ogni piccolo paese è un accordo, e ogni città è un centro sul quale cadono numerosi accordi; un centro di cadenza.

Coleman Hawkins scendeva il fiume, su di un battello fluviale, e si fermava in ogni piccolo paese, a Chester, a Greenwood, eccetera. Lester Young, invece, scendeva lungo il Mississippi a bordo di un aliscafo che collegava direttamente i grandi centri, da St. Louis a Memphis, da Memphis a New Orleans, senza far tappa nelle piccole città. John Coltrane, nel suo primo periodo, scendeva il fiume fermandosi a ogni piccolo centro, ma il suo veicolo era un’astronave, e non un’astronave inconscia: Coltrane era la naturale conseguenza di Hawkins.