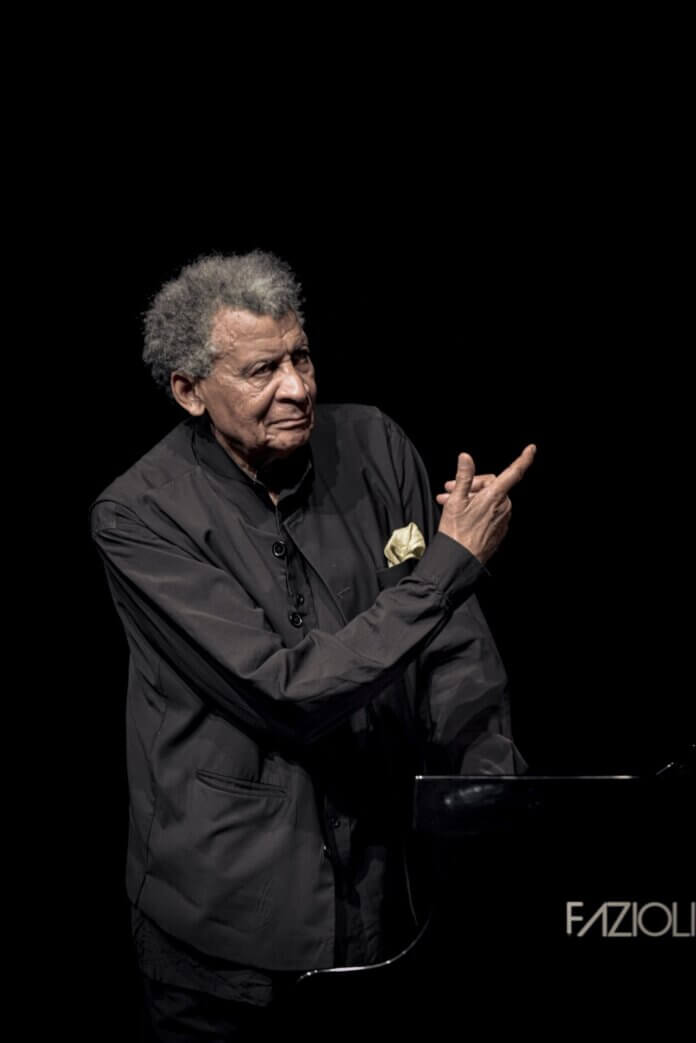

Descrivere la statura artistica e musicale di Abdullah Ibrahim è impresa ardua. Ci vorrebbe un intero libro, ma di quelli voluminosi. Il pianista appartiene di diritto a quei pochi giganti del jazz ancora in vita. Nato il 9 ottobre del 1934 a Città del Capo, Adolphus Johannes Brand iniziò a suonare il pianoforte all’età di sette anni e a quindici era già diventato professionista, trovando definitivamente la sua strada musicale dopo aver conosciuto il sassofonista Kippie Moeketsi, che lo convinse a dedicarsi al pianoforte a tempo pieno e con il quale formò i Jazz Epistles, un quintetto che si ispirava ai Jazz Messengers di Art Blakey e in cui suonava la tromba un giovane Hugh Masekela. Insieme a sua moglie, la cantante Sathima Bea Benjamin, nella prima metà degli anni Sessanta si trasferì, a causa dell’apartheid, prima in Svizzera e poi a New York, dove nacque nel 1976 sua figlia Jean Grae, che oggi è una nota rapper. Nel 1968 Brand si era convertito all’Islam assumendo il nome di Abdullah Ibrahim. La sua è una musica senza tempo, tentare di etichettarla è un sacrilegio. Si riferisce a echi lontani in cui una religiosità profonda fa da sostegno a un modo di suonare il pianoforte estremamente lirico, fortemente ispirato, in cui i sentimenti feriti di un popolo oppresso emergono liberi da qualsiasi tipo di condizionamento. È un mondo, quello del pianista sudafricano, che trae la sua linfa dal passato, dalla grande tradizione africana, dalla musica classica, dal jazz, da Duke Ellington. Mi è capitato più volte di assistere a un suo concerto: ne ricordo uno in cui una piccola frase musicale, soltanto una, tornava ciclicamente per due ore a intervallare un vero e proprio viaggio attraverso citazioni di canti e melodie popolari. «Solenne» è forse il termine che si potrebbe utilizzare per indicare la sua poetica, una solennità austera e semplice in cui si intravede la voglia di alternare compostezza e creatività. Eleganza, raffinatezza, semplicità. Un viaggio, il suo, dalle connotazioni quasi mistiche, tratteggiato da una dimensione obliqua e meditativa, punteggiato da straordinari interventi. Uno dei più duttili e schivi esploratori del nostro tempo. Con Abdullah Ibrahim il jazz cessa di essere laico e torna alla sua matrice religiosa: l’improvvisazione con lui diventa simile a una meditazione, non è più esplosione creatrice, ma una preghiera. Il suo pianismo tocca intensi vertici di lirismo in cui la melodia è davanti a tutto anche se intervallata da lunghi silenzi, oasi tranquille dove l’anima si riposa e si eleva. Ad aiutarlo, come forse a nessun nero africano era successo prima, vengono gli anni di pianoforte classico; e la sua musica, naturalmente, guarda all’Africa ma non solo. Ci sono momenti «europei» in cui si intravede l’influenza dell’avanguardia novecentesca e, ovviamente, momenti più classicamente jazzistici, ma è una musica assolutamente inetichettabile, composita e multi-etnica. Ibrahim ha ormai cancellato il suo vecchio nome d’arte «Dollar» Brand, un nome che gli ricordava gli anni dell’apartheid, e con la sua musica ancora lotta non solo contro la segregazione razziale ma contro qualsiasi forma di discriminazione. Lungo tutta la sua carriera si è spessp esibito in piano solo, dimensione in cui Ibrahim riesce a esprimere una catartica esigenza di autoanalisi riuscendo a estrarre dallo strumento un misticismo davvero commovente e con cui ha dato vita a perle preziose (inutile citarli, sono tutti dei dischi immensi). In piano solo si esibirà il 19 maggio a Vicenza per il Vicenza Jazz Festival e il Primo agosto prossimo al Dromos Festival di Oristano in Sardegna. Attualmente si divide tra la sua attività di compositore e performer e quella di didatta. Passa per essere un personaggio ostico, ma con noi è stato estremamente gentile e disponibile. Abdullah Ibrahim è sulla scena da prima, da molto prima che la musica diventasse supermarket. Ed è stato un onore intervistarlo.

Ricordo la prima volta che ho sentito la sua musica. Era il 1978, quell’anno era uscito «Duet» con Archie Shepp. In quel disco avvertivo tutta la tensione e la poesia della musica nera. Lei dove vive in questo momento?

In Germania, e comunque ogni tanto mi reco in Sud Africa.

Il suo è un pianismo lirico e intenso, e nella sua musica c’è il respiro dei grandi spazi africani ma anche la religiosità del gospel e degli spiritual, c’è la musica classica, la grande tradizione afro-americana, c’è Duke Ellington. Insomma il suo vocabolario è molto ricco. Mi piacerebbe che mi parlasse di questo, della sua musica, di ciò che l’ha ispirata di più…

Sono africano, e il nostro modo di comunicare avviene sempre attraverso una storia. È sempre stato questo il modo con cui i nostri mentori, i nostri maestri, comunicavano. Ci piace raccontare delle storie, c’è poco da fare, e questo atteggiamento viene trasferito a tutta la nostra scrittura, anche musicale. È qualcosa, per quanto mi riguarda, che cerco di rispettare sia quando scrivo per piano solo sia per un gruppo o per un’orchestra. Il mio sforzo sta nel fare in modo che la mia musica porti dentro di sé un messaggio veicolato da un’immagine, da una storia, ed è una cosa alla quale mi dedico con tutto me stesso.

Una delle dimensioni in cui lei preferisce esibirsi, almeno negli ultimi tempi, è quella del piano solo. Non ho ancora capito se, per un pianista, suonare non accompagnato rappresenti una situazione di comodo oppure una sfida…

Non mi pongo questo problema. Sto raccontando una storia, e quella del piano solo è la maniera più immediata in cui riesco a raccontarla.

Tra poco lei suonerà in Italia proprio in un concerto di piano solo, il 19 maggio a Vicenza nell’ambito del Vicenza Jazz Festival. Mi ha colpito il sottotitolo del suo ultimo album «Solotude»: My Journey, My Vision, che presumo voglia sottintendere due cose: da un lato, forse, una condizione esistenziale, dall’altro la sintesi di un lungo viaggio attraverso la musica. La sua età le permette di guardare alle cose del mondo da una certa prospettiva e anche, credo, di considerare la musica come un tutt’uno con la sua personalità, non solo quella dell’artista, anche quella dell’uomo. Si sta chiudendo in sé stesso oppure semplicemente la sua musica sta diventando sempre più crepuscolare?

Domanda complessa… Mi è difficile rispondere. Comunque in realtà questo disco l’ho inciso durante il periodo del Covid. Siamo rimasti chiusi in casa, in maniera un po’ forzata, e questo mi ha portato a riflettere di più e di conseguenza a fare un viaggio più introspettivo attraverso la musica. Ho trascorso molto tempo da solo anche se, devo dire, questa è una condizione alla quale sono abituato, sono un compositore e quando compongo lo faccio in solitudine. Per cui sono abituato a rimuginare su me stesso. Chiunque si trovi di fronte a un processo creativo, almeno nella fase iniziale è da solo, e siccome io compongo parecchio quella della solitudine è una condizione a me familiare. Vent’anni fa in Sudafrica abbiamo messo su una tenuta di oltre 300 ettari in cui invitiamo i giovani a stare con noi in modo che possano trarre ispirazione per i loro processi creativi. In poche parole, ci poniamo come mentori nei loro confronti. È un progetto ambizioso che abbiamo deciso di chiamare Green Kalahari ed è molto particolare perché questa tenuta si trova nel deserto ma c’è acqua nel sottosuolo, il che ci permette di essere tranquilli in termini di sopravvivenza. Mi è venuto in mente di parlartene perché lì la mia solitudine si unisce all’esigenza di condividere con questi giovani molte cose: musica, movimento, meditazione, medicina, crescita spirituale. Tengo molto a questo posto perché laggiù uno dei processi di autoalimentazione energetica che alimenta la mia persona si fonde in un tutt’uno con la musica. L’acqua del sottosuolo, unita alla possibilità di esprimere la propria energia, permette a tutti noi di trovare molta ispirazione. Il tentativo è quello di creare una comune totalmente indipendente, in cui tutto quello che abbiamo ricevuto dai nostri maestri lo trasferiamo a quelli che vengono dopo di noi.

In Sudafrica c’è sempre stata una scena jazz molto attiva. Sto pensando non solo a lei ma anche a Dudu Pukwana, Mongezi Feza, Hugh Masekela eccetera. Che ricordi serba di quella scena e soprattutto – visto che adesso vive in Europa – oggi è rimasto in contatto con l’ambiente musicale della sua terra?

La mia terra è in contatto con me sempre, dovunque io mi trovi. È una cosa che accomuna tutti noi. Tu sei italiano e rimani tale in qualsiasi parte del mondo ti trovi. Una delle cose che mi ha insegnato il mio maestro delle scuole medie è stata quella di scrivere sulle cose che davvero si conoscono, e ciò che io conosco bene è la mia terra, la mia gente, la musica della mia gente, le tradizioni dei miei antenati. Ed è una sensazione appagante, per me, quella di avere comunque sempre dei punti di riferimento. Sai, la nostra musica è universale, fa parte di una grande famiglia che si trova dovunque nel mondo. Duke Ellington per me non è mai stato americano, era un vecchio saggio di un paese africano e quando a quattordici anni ho iniziato a suonare a Città del Capo non ho mai avuto problemi di ispirazione, avevo questa grande famiglia cui ispirarmi. Ricordo di aver approfondito già da allora la musica popolare africana, i raga indiani, la musica classica europea, Bach, Beethoven, la musica dodecafonica, ho letto i grandi filosofi europei in un processo naturale per me. Era la mia strada, quella che dovevo percorrere.

Sua figlia fa hip hop. Qual è il suo legame con quel mondo?

L’hip hop l’abbiamo inventato noi. Non si chiamava così ma era la stessa cosa. Secondo te, Louis Jordan che cosa faceva? L’hip hop è un modo attraverso il quale i giovani di oggi raccontano la loro storia ed è quello che noi facciamo da sempre.

Mbaqanga, ma anche kwela, hanno rappresentato il primo viatico attraverso il quale i musicisti sudafricani hanno imparato a suonare e a prendere familiarità con gli strumenti della musica occidentale. Ma molti di loro si sono formati musicalmente con il marabi. Quale tra questi generi ha maggiormente influenzato la sua educazione musicale?

Quella era dance music attraverso la quale, è vero, molti si sono formati. Ma molto è cambiato da allora, i passi con cui si balla, l’incedere della musica; l’hip hop è forse l’evoluzione di quella cosa. Oggi si chiama così e domani, chissà, avrà un altro nome. Anche questa è tradizione e, come tale, ha avuto influenza su di me. Con la rivoluzione industriale la gente che viveva in campagna ha portato nelle città quella musica e i balli che a essa erano legati, mischiandosi ai suoi ritmi e dando vita a una fusione che arriva fino ai nostri giorni.

Amo moltissimo la sua musica e in questo momento mi viene in mente un pezzo che adoro e che si intitola For Coltrane. Mi piacerebbe che lei mi parlasse di quelle che sono state le sue influenze…

Ci vorrebbero tre anni per poterne parlare. Per la maggior parte sono persone che non hanno alcun tipo di notorietà. Ti posso dire che mia nonna mi mandò a lezioni di piano quando avevo sei anni e da quel momento in poi sono stato esposto all’influenza di tanti generi diversi: Bach, come dicevo prima, Beethoven, tutti i grandi compositori europei, anche quelli della musica contemporanea. Il fatto che sapessi leggere uno spartito è stato per me determinante, unito all’ascolto dei dischi, perché avevo la possibilità di spaziare attraverso mondi diversi, tra i quali quello del jazz ha avuto fin da subito una forte attrattiva su di me. Ho suonato di tutto, il boogie woogie, ho ascoltato Herbie Nichols, Duke Ellington, Monk. Ricordo la meraviglia quando ascoltavo i dischi di Charlie Parker e dei musicisti di bop che suonavano quegli accordi per me totalmente sconosciuti, in una maniera alla quale fino ad allora non avevo mai pensato. Sono state influenze ad ampio spettro. Ed è ancora così.

Lei è tra i musicisti che hanno lasciato il Sud Africa per sfuggire all’apartheid. Oggi in Sudafrica l’apartheid non c’è più, ma esistono ancora tensioni razziali così come c’è una rinascita del razzismo in tutto l’Occidente. Una situazione intollerabile, che ha spinto un’associazione come Black Lives Matter a far sentire la sua voce. Anche se ho la sensazione che quando lei era più giovanequesto problema fosse percepito con una coscienza e una consapevolezza ben diverse da quella di oggi. Cosa ne pensa?

Posso farti io una domanda?

Certo…

Ti hanno mai chiesto: «Tu chi sei»?

Sì, qualche volta me l’hanno chiesto, e francamente non so mai cosa rispondere…

E allora perché dovrei essere in grado di farlo io? Ci hanno sempre catalogato, in ogni modo, ma a noi neri nessuno ha mai chiesto chi siamo. Viviamo in una grande prigione con delle grosse sbarre attraverso le quali guardiamo il mondo e questa prigione non l’abbiamo creata noi, ce l’hanno imposta. È il modo in cui ci hanno obbligato a interagire con il mondo, anche se io mi ritengo fortunato perché attraverso la musica ho imparato a mettermi in rapporto con tutta l’umanità.

Lei è un musicista che ha sofferto molto, ma d’altro canto ha avuto anche un sacco di gratificazioni. Nelson Mandela l’ha definita «il Mozart sudafricano». C’è ancora un sogno che Abdullah Ibrahim vorrebbe realizzare?

Ma figurati se Nelson Mandela ha mai detto una cosa del genere! Dev’essere una fesseria scritta da qualche giornalista. Ora te lo racconto io com’è andata. Quando Mandela è arrivato al potere, molti di noi sono rientrati in Sud Africa dall’esilio. Io tenni un concerto in piano solo a Johannesburg, era tutto esaurito e a un certo punto, mentre suonavo, sentii il pubblico applaudire in maniera esagerata. Mi chiesi «Ma cosa ho suonato di così speciale? Devo cercare di ricordarmelo, così da poterlo suonare di nuovo…» E nello stesso tempo stavo pensando che la nostra sfortuna di jazzisti è quella di non riuscire mai a suonare la stessa cosa alla stessa maniera per due volte di seguito… Insomma, a un certo punto arrivò un tipo che mi porse un biglietto su cui c’era scritto che Nelson Mandela era appena entrato nella sala concerti per ascoltarmi! Fu così che mi resi conto che quell’applauso non era rivolto a me ma a lui…

Però non mi ha mica risposto. Ce l’ha un sogno che vorrebbe realizzare?

E come no. I sogni sono la cosa più bella, il resto sono solo cose insignificanti. Senza sogni, che ci rimane? Alla mia età ho capito di non sapere ancora niente, e il mio sogno è quello di poter un giorno essere in grado di suonare quella nota perfetta che cerco da sempre e che non sono ancora stato in grado di suonare. Io continuo a sognare che un giorno sarò in grado di suonarla.