Alcuni stereotipi legati al jazz paiono inossidabili. C’è chi pretende che si sposi particolarmente bene con la narrativa gialla, dove detective malinconici aspettano bionde fatali consumando quantità smodate di alcool e tabacco in uffici disadorni. Tipi duri «ma facili alle cotte», cantava Fred Buscaglione, epigono ironico del private eye che risolve i guai con pugni e pistole ma alla bisogna sa usare il cervello. Colonna sonora: abbondanti dosi di West Coast jazz, sassofoni tenore da peep show, sax baritono con Mulligan nelle orecchie e i bassifondi all’orizzonte, pianisti avvolti dal fumo, trombettisti strafatti di droga.

Kevin Burton Smith padroneggia l’argomento in maniera enciclopedica. Il suo sito Thrilling Detective (www.thrillingdetective.com) rappresenta un approdo per lettori e scrittori ansiosi di approfondire il tema noir in tutti gli aspetti: letteratura, cinema, televisione, fumetto, musica. Lui è l’uomo da interrogare: il suo sito mette in guardia. Un articolo al vetriolo indirizzato ai giallisti in erba elargisce paterni consigli, dove tra i cliché da schivare campeggia questo: «Eccessivi riferimenti al jazz. Non c’è nulla che non vada nel jazz – davvero – ma oggi i suoi amanti un po’ snob sono al massimo una mezza dozzina. Quelli che hanno meno di cinquant’anni e ascoltano solamente jazz sono probabilmente invasati o snob. Le persone normali sono cresciute ascoltando gli Stones, i Sex Pistols, Elton John, i Nirvana, la Motown, il soul, i Public Enemy o i Beatles. E con buona probabilità li ascoltano ancora. Non si fa peccato ad ammettere che la cultura pop esiste. Seminare nelle pagine il nome di Mingus o di Charlie Parker non ti rende mica un intellettuale».

Parlargli di un legame tra jazz e noir significa cercare grane.

Prima di tutto, Kevin, che musica ascolti? Non Chet Baker, immagino, o i sassofoni sdolcinati delle serie tv.

Spiacente, io sono un rock’n’roll kid. Elvis, Dylan, gli Stones, gli Who, Springsteen, I Clash, Aretha, Graham Parker, Warren Zevon, Tom Waits.

Come spieghi il collegamento tra il giallo d’azione e il jazz?

Il ritmo e – ahimè – un ascolto stereotipato. Il jazz era il pop dei suoi tempi e la rappresentazione della vita miserevole dei jazz club rispecchiava perfettamente la vibrazione dei bassifondi di molti romanzi hard boiled. Ma il jazz veniva usato anche nelle commedie leggere o nei film romantici. Allora secondo questo metro il jazz sarebbe leggero? E poi non sono convinto del nesso. In tutti questi film gialli i detective privati indossavano il Borsalino e il trench. Ma questo non rende quei capi d’abbigliamento necessariamente noir. Se oggi un investigatore si vestisse con Fedora, impermeabile e ascoltasse esclusivamente jazz sarebbe visto come uno che si atteggia a duro senza peraltro esserlo.

Nei gialli, il jazz sembrerebbe più impiegato rispetto al rock o al blues.

Ma è davvero così? Vorrei vedere delle statistiche. Comunque questo non vale per i film ambientati nel presente. Non c’è nulla di intrinsecamente noir nel jazz. Un detective privato di trentatré anni che ascoltasse vecchi dischi jazz nel 1982, nel 1992, 2002 o 2012 costituirebbe una anomalia o sarebbe un personaggio finto. Il jazz è diventato troppo spesso un modo scontato per descrivere un ambiente cool. Ma non c’è niente di cool in qualcuno così fuori sintonia rispetto ai gusti della propria generazione da ascoltare dischi incisi sessanta o settant’anni fa.

Perché jazz sarebbe sinonimo di intellettuale?

Non penso che ci sia nulla di così intellettuale nel jazz o nel noir; purtroppo ne sono convinti certi fan del jazz e dei gialli, che lo associano a qualcosa di controcorrente o di sofisticato. Ma spesso la vedono così soltanto loro.

Allora chi mescola correttamente musica e letteratura nera?

Mi vengono subito in mente George Pelecanos e Richard Price. Ma per lo più costoro ascoltano rock, non jazz. E poi gli autori classici come Hammett, Chandler o Cain ben di rado si sono filati la musica, jazz o altro.

Non sei troppo duro verso il jazz?

Solo perché la tesi non mi convince. Allora Beethoven non potrebbe essere noir? L’hard boiled sarà pure nato nell’età del jazz, però ne contiene ben poco. Per la maggior parte la dubbia associazione tra jazz e delitto – che oltretutto ignora il peso dei pregiudizi razziali – è il risultato dei film degli anni Quaranta e dei telefilm anni Cinquanta.

Quindi nel cinema il legame ci sarebbe.

Macché. Ci sono diversi film gialli con una colonna sonora jazz ma altrettanti con musiche diverse che funzionano benissimo. Te ne cito alcuni: lo zydeco per The Big Easy. È noir lo zydeco? L’uso di sintetizzatori e pop per Miami Vice. Phil Collins è noir, allora? La rissa nel bar di Mean Streets mentre le Marvelettes cantano Please, Mr Postman. La Motown è noir? La strage sul finale di Cadaveri e compari consumata sulla coda di Layla di Derek & the Dominoes. Il blues è noir? Il funk bollente di Isaac Hayes che caratterizza Shaft, forse il più indimenticabile legame tra il noir e la musica, significa che il funk può diventare noir? Oppure ascolta la colonna sonora di Un amore passeggero di Alan Rudolph: una raccolta agile ed eclettica che impiega jazz, rock, standard e country. Quella sì che è efficace!

Riprovo con altri esempi letterari recenti: David Fulmer con il detective St Cyr nell’Assassino dei bordelli; August Riordan, l’investigatore uscito dalla penna di Mark Coggins; Michael Connelly. Questi autori citano il jazz, che i loro personaggi ascoltano, suonano. Il jazz dei vecchi tempi non può essere contemporaneo, almeno in letteratura?

No. La vecchia musica è solo vecchia musica. Pretendere che il jazz non sia vecchio solo perché continuiamo ad ascoltarlo suggerisce una connessione logica vaga. Troppo spesso nella narrativa si tratta di un atteggiamento cool preso in prestito, un prodotto già scaduto. Stephen Foster è un contemporaneo perché cantiamo ancora le sue canzoni? I vecchi hipsters del Rat Pack tornano all’improvviso di moda solo perché ci dimentichiamo di quanto fossero borghesi, al loro apogeo (tranne forse Dean Martin)? Film e romanzi gialli possono usare il jazz con efficacia, telefilm come Peter Gunn e Mannix avevano sigle che riconoscevi all’istante e ti facevano muovere i fianchi. Il jazz funziona in certi film ambientati nei bassifondi ma di per sé non è noir. Io la penso così.

In un romanzo di H. Paul Jeffers, Jazz bollente, a un certo punto compaiono Gershwin, Tatum, Lunceford come testimoni del delitto.

Interessante: ti servi di un oscuro lavoro del 1982 per sostenere le tue tesi. Esiste tanto poco sul mercato da non trovare di meglio?

Ho un lungo elenco: Goodis, Ellroy, Woolrich, McBain, gli europei Jean-Claude Izzo e Arne Dahl…

Ho un lungo elenco: Goodis, Ellroy, Woolrich, McBain, gli europei Jean-Claude Izzo e Arne Dahl…

Bene. Ma citare la musica significa creare un collegamento? Allora dovresti prima compilare una lista di tutti i gialli in cui la musica ricopre un ruolo significativo e poi una seconda per dividerla in generi e infine una terza per suddividerli a seconda del modo in cui vengono impiegati: meccanismi della trama, metafore, atmosfera, significato culturale e così via. Solo dopo aver fatto questo lavoro puoi incrociare i dati.

Seguendo il tuo ragionamento, forse è solo un pugno di scrittori che si atteggia a duri del passato e ne ascolta anche le musiche.

Non è che piuttosto danno in pasto al pubblico quello che si aspetta di ricevere? Mi piacciono i vecchi investigatori privati con il Borsalino ma desidero che si muovano nei bassifondi del 1941, non in quelli del 2011. Capisco che molti lettori di storie criminali, specialmente gli europei, sentano questo collegamento tra il jazz e il romanzo giallo statunitense o di sua ispirazione. Ma, almeno nel Nordamerica, non è un legame così scontato. La cultura quotidiana di un luogo è molto diversa da quella dipinta da un romanzo o da un film. Gli statunitensi non capiscono l’Europa. Gli europei non capiscono gli statunitensi. Entrambi tendono a romanzare aspetti dell’altra cultura cui quella invece dedica scarsa attenzione. Da canadese, qualche volta ho l’impressione di assistere a una partita di tennis.

Quindi?

La musica delle strade è il rap, il rock, il country; solo di rado il blues o il jazz. Se guardi per un attimo la produzione contemporanea di narrativa ti rendi conto di come stia capitando lo stesso al rock che abbonda nel genere nero. Magari, tra quarant’anni, qualcuno offrirà i tuoi stessi argomenti riferendoli a Bob Dylan, Chuck Berry e gli Stones.

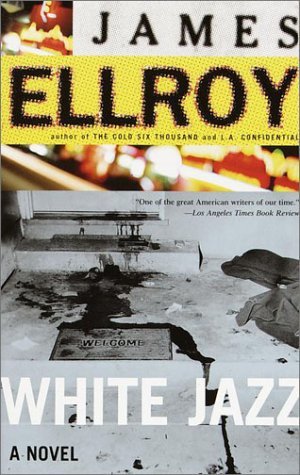

Bene ma non hai risposto su Ellroy, McBain e tutti gli altri.

A quali libri di McBain ti riferisci? Gli ultimi, o quelli vecchi? Ellroy, figurati, scrive sempre al passato. Non credo che negli ultimi vent’anni abbia prodotto qualcosa di ambientazione contemporanea. Se proprio c’è stata una connessione con il jazz, risale a epoche precedenti. Nel romanzo odierno significa al massimo richiamare una tradizione, non certo forgiare nuovi legami.

Franco Bergoglio

Raymond Chandler, creatore di miti

Non sappiamo molto dei rapporti tra Raymond Chandler e la musica, il jazz in particolare. In una lettera del 1958, lo scrittore ormai settantenne racconta come, dopo la morte dell’adorata moglie Cissy, le sue notti insonni fossero per lo più passate ad ascoltare dischi, senza però specificare cosa gli piacesse o no. Il racconto Il re in giallo, del 1938, è incentrato sulla singolare figura di un trombettista-trombonista dall’improbabile nome di King Leopardi –sulla cui morte indaga Steve Quayle, uno dei tanti detective privati che di lì a poco Chandler farà confluire nell’immortale figura di Philip Marlowe – ma non presenta espliciti riferimenti musicali se non un breve accenno al virtuosismo di Leopardi, capace di raggiungere (e sostenere) con la tromba un bel Mi sovracuto.

Chissà come stavano davvero le cose. Molti degli illustri colleghi di Chandler, per esempio Horace McCoy (autore di Non si uccidono così anche i cavalli e Il sudario non ha tasche), Kenneth Millar (ovvero Ross Macdonald) e David Goodis avevano per il jazz una passione quasi morbosa. La collezione di dischi di McCoy era, a quanto sappiamo, leggendaria: tanto che alla morte dello scrittore, nel 1955, la vedova si trovò costretta a disfarsene per pagare le spese del funerale nonché i debiti lasciati dal marito, mentre i pochi momenti di serenità in una vita tormentata come quella di Goodis erano quelli in cui lo scrittore poteva recarsi ad ascoltare la big band di Count Basie quando, abbastanza di rado, si esibiva a Filadelfia.

Per Chandler, invece, la musica e in particolare il jazz sono sempre stati poco più di un elemento di colore, qualcosa che giustificasse la proliferazione di cabaret, club privati e sale da ballo nei quali Marlowe – o i suoi alter ego – erano spesso costretti a recarsi per rintracciare i più improbabili elementi del sottobosco notturno di Los Angeles.

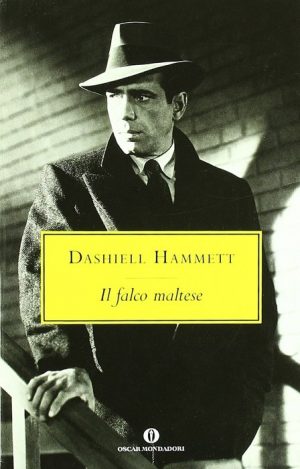

D’altronde, fatte salve le sue eccezionali doti letterarie, Chandler è stato soprattutto un grande creatore di miti. Chiaro, per quanto riguarda la cosiddetta hard boiled school è stato Carroll John Daly (e, subito dopo, Dashiell Hammett con il suo Sam Spade e il Falcone maltese) il primo a mettere in luce le potenzialità del genere e a forgiare un primo abbozzo di mitologia, ma la sedimentazione di queste figure retoriche nell’immaginario collettivo si deve senza dubbio a Chandler, così come l’averle fatte diventare un modello su cui migliaia di scrittori di maggiore o minore talento si sarebbero di lì a poco cimentati.

D’altronde, fatte salve le sue eccezionali doti letterarie, Chandler è stato soprattutto un grande creatore di miti. Chiaro, per quanto riguarda la cosiddetta hard boiled school è stato Carroll John Daly (e, subito dopo, Dashiell Hammett con il suo Sam Spade e il Falcone maltese) il primo a mettere in luce le potenzialità del genere e a forgiare un primo abbozzo di mitologia, ma la sedimentazione di queste figure retoriche nell’immaginario collettivo si deve senza dubbio a Chandler, così come l’averle fatte diventare un modello su cui migliaia di scrittori di maggiore o minore talento si sarebbero di lì a poco cimentati.

Philip Marlowe è, per usare le parole dello stesso Chandler, «la personificazione di un modo di essere, l’esagerazione di una possibilità. Il detective è una figura completa e immutabile, qualunque cosa accada; vive all’esterno e al di sopra del racconto, e sarà sempre così. Per questo non conquista mai la bella di turno, non è destinato a sposarsi e non ha una vita privata vera e propria, fatte salve le ovvie necessità fisiologiche: mangiare, dormire, tenere i propri abiti da qualche parte. La sua forza morale e intellettuale risiede nel fatto che l’unico suo premio è riscuotere la parcella, e solo questo lo rende capace (ma non sempre) di proteggere gli innocenti, aiutare chi ne ha bisogno e sconfiggere i malvagi. Che lui riesca a fare tutto questo, sbarcando a malapena il lunario in un mondo corrotto, è il tratto che lo distingue da tutti gli altri».

I locali fumosi di Chandler, quindi, nei quali si balla e si ascolta musica, fungono quasi sempre da copertura per attività assai meno nobili: è lì che si gioca d’azzardo e si beve a volontà, si traffica in droga e si pratica la prostituzione; è lì che Marlowe o chi per lui capita con estrema frequenza alla ricerca di figlie scomparse o collane di perle trafugate. E, per quanto veritiere possano suonare le ambientazioni dell’autore, noi lettori sappiamo benissimo che si tratta di versioni idealizzate, concepite non tanto da un acuto osservatore della vita notturna californiana ma da un non più giovanissimo intellettuale la cui formazione era avvenuta non tanto nei joints di Central Avenue ma nelle prestigiose aule del Dulwich College di Londra.

Già, perché Chandler, come non a tutti è noto, è un prodotto del sistema educativo britannico, Paese di cui – grazie alla madre – possedeva fin dal 1907 la cittadinanza e nel quale ha vissuto fino ai ventiquattro anni di età. Malgrado questo – o proprio per questo, come fa notare uno dei migliori autori del noir contemporaneo, George Pelecanos – «Chandler apprezzava e percepiva lo slang delle strade come nessun altro autore dei suoi tempi. Se è vero, come sostengono certuni, che nella vita reale nessuno ha mai parlato come i personaggi dei romanzi di Chandler, suona ancor più incredibile la sua capacità di saltar fuori con dialoghi tosti e incalzanti, quasi stenografici, che hanno finito per rappresentare nella mente dei lettori la quintessenza dell’hard boiled».

Già, perché Chandler, come non a tutti è noto, è un prodotto del sistema educativo britannico, Paese di cui – grazie alla madre – possedeva fin dal 1907 la cittadinanza e nel quale ha vissuto fino ai ventiquattro anni di età. Malgrado questo – o proprio per questo, come fa notare uno dei migliori autori del noir contemporaneo, George Pelecanos – «Chandler apprezzava e percepiva lo slang delle strade come nessun altro autore dei suoi tempi. Se è vero, come sostengono certuni, che nella vita reale nessuno ha mai parlato come i personaggi dei romanzi di Chandler, suona ancor più incredibile la sua capacità di saltar fuori con dialoghi tosti e incalzanti, quasi stenografici, che hanno finito per rappresentare nella mente dei lettori la quintessenza dell’hard boiled».

Come si può vedere, è tutta questione di mitologia. La stessa dalla quale non hanno saputo evadere i tanti epigoni di Chandler e quelli che ne hanno spinto ancora più avanti le intuizioni, mescolandole con le istanze sociali degli anni Sessanta (il già citato Kenneth Millar – Ross Macdonald, un altro intellettuale di vaglia prestato al romanzo poliziesco), Settanta e Ottanta (Robert B. Parker e James Crumley, entrambi scomparsi non molti anni fa). Parker e Crumley, in particolare, hanno affondato le mani, ciascuno a suo modo, nell’eredità chandleriana: il primo completando l’incompiuto Poodle Springs Story e usando Marlowe come personaggio di un ulteriore romanzo; il secondo riscrivendo di sana pianta Il lungo addio per trasformarlo nel capolavoro assoluto della narrativa hard boiled statunitense degli ultimi cinquant’anni, ovvero L’ultimo vero bacio (1978), pubblicato in italiano da Einaudi.

E, come per i Tre moschettieri, per l’Agente 007, per il Conte di Montecristo o chi volete voi, la forza del mito è irresistibile. Non importa che la Los Angeles di cui scriveva Chandler fosse, all’epoca dei suoi romanzi, già svanita da un pezzo o addirittura, come sosteneva la grande scrittrice e sceneggiatrice Leigh Brackett, sua contemporanea, «che non fosse mai esistita se non nella sua immaginazione»; non importa, come scrive Pelecanos, «che i cappelli di feltro, le coupé tirate a lucido, i night club avvolti dal fumo di sigaretta, le donne fatali dalla voce roca e i gangster in completo gessato fossero il più delle volte il prodotto di una fervida fantasia letteraria; al pari del West di John Ford, la Los Angeles di Chandler è come un vero artista avrebbe voluto che andassero le cose. E la forza di questa visione risiede nel fatto che – proprio com’è successo per il Far West ricostruito da Ford – la Los Angeles di Chandler è a tutti gli effetti diventata, per noi, un luogo reale».

Luca Conti