Eddie Condon è diventato un personaggio di primo piano nella storia del jazz, non tanto per la sua abilità strumentale (si considerava – e tale in effetti era – solo un buon chitarrista ritmico e si guardava bene dal cimentarsi in sortite solistiche), quanto per le sue straordinarie capacità di leader (nel corso degli anni diresse prestigiose formazioni avvalendosi dei migliori Dixielanders via via disponibili); di scaltro oltre che potente uomo d’affari (un vero e proprio boss); di abile manager-impresario (l’omonimo jazz club ha per molti lustri rappresentato la mecca newyorkese del jazz tradizionale); di instancabile organizzatore di concerti, festival, jam session (dalla Carnegie Hall alla Town Hall), radio e tele-trasmissioni (si pensi ai cicli Network Broadcasts e Armed Forces Radio Services del 1944, nonché al Condon’s Floor Show del 1949), sedute di incisione (nella sua nutritissima discografia figurano alcuni dei documenti più significativi della scuola Chicago-Dixieland: definizione che Condon, come ricorda Gary Giddins, comunque non sopportava).

Doti che sono valse a dargli un’incredibile popolarità (non si spiegherebbe altrimenti la sua affermazione come miglior chitarrista al mondo nei referendum indetti da DownBeat nel 1942 e 1943 nonostante la presenza di strumentisti assai più dotati di lui) e a farlo assurgere ad autentico portabandiera del Dixieland e, più in generale, del jazz tradizionale bianco.

Il nome di Condon è generalmente legato alla nascita e allo sviluppo della scuola Chicago, dal momento che buona parte delle incisioni dei Chicagoans è stata pubblicata sotto suo nome, per sua iniziativa o comunque con la sua partecipazione, dalla storica seduta OKeh del dicembre 1927 alla trasmissione televisiva, realizzata dalla NBC nell’ottobre 1961 – riprodotta sotto etichetta Verve – che ha praticamente segnato il canto del cigno dei chicagoani. Ma il suo più grande merito e state quello di aver saputo gradualmente e intelligentemente ammodernare lo stile Dixieland, pur senza alterarne l’essenza, sino a farlo naturalmente confluire nel mainstream jazz, e ad assicurargli la sopravvivenza di fronte alla ondata di piena rappresentata dal bebop (1). Quest’opera, iniziata con le prime registrazioni Commodore all’inizio del 1938 e sviluppata ulteriormente in seno al Condon’s Club a cavallo degli anni Quaranta-Cinquanta, non è mai stata appieno valutata a causa dell’atteggiamento negativa dell’allora dominante posizione critica che faceva capo ad Alan Lomax, Samuel Charters, Hugues Panassié, Rudi Blesh e che considerava i Dixielanders bianchi degli anonimi imitatori, relegandoli in una specie di ghetto alla rovescia e collocando tutta la loro produzione nell’ambito del movimento revivalistico, facendo di ogni erba un fascio e quindi accomunando Condon a Lu Watters.

Come ho gia avuto modo di rilevare, trattando questo specifico argomento (2), i gruppi diretti da Condon (e, entro certi limiti, anche le contemporanee formazioni di Bobby Hackett, Joe Marsala, Bud Freeman), pur operando nel memento del revival del jazz primigenio non si prefissero (come invece i veterani Nick La Rocca, George Brunies, Eddie Edwards, Santo Pecora, Wingy Manone o gli allora giovani revivalisti Lu Watters, Turk Murphy, Doc Evans) finalità di tipo archeologico volte sostanzialmente al recupero dei vecchi modelli, bensi di far uscire il Dixieland dagli angusti e circoscritti limiti entro i quali era rimasto a lungo confinato; di aggiornarlo stilisticamente, tenendo in debito conto le esperienze maturate in seno alla scuola Chicago; di stabilire una concreta continuità tra jazz tradizionale e moderno, addirittura saltando la fase revivalistica (3).

Altro suo grande merito, rimasto anch’esso misconosciuto, è stato quello di aver personalmente promosso, in epoca davvero pionieristica, la nascita dei primi gruppi misti, composti cioè da musicisti bianchi e neri, sia negli studi di incisione sia nei locali della 52nd Street, con la duplice finalità di scardinare quella cortina di segregazione razziale che nella Big Apple era ancora imperante (se nel South Side di Chicago i «messaggeri» afro-americani erano idolatrati, nelle bettole di Harlem i jazzmen neri venivano evitati da Nichols e soci quasi fossero degli appestati) e di ricercare, sul piano prettamente musicale, ogni possibile punto di osmosi tra le diverse scuole o correnti tradizionali, ricavandone, come vedremo, utili spunti ispirativi.

Dulcis in fundo lo scrittore, altro importante aspetto della poliedrica personalità del chitarrista-impresario, e passato a sua volta quasi del tutto inosservato. I tre volumi (4) e i numerosi articoli da lui pubblicati costituiscono, in effetti, strumenti utilissimi non solo per una più approfondita conoscenza del personaggio e della sua musica, ma anche per un’acuta analisi critica del fenomeno jazz in numerose articolazioni. Soprattutto nel secondo libro (Treasury of Jazz del 1957), abbandonando la chiave autobiografica e riportando giudizi di illustri critici (da Net Hentoff a Leonard Feather), Condon dimostra una ragguardevole preparazione e cultura in materia, doti non certo preventivabili nel giovane scapestrato che aveva abbandonato gli studi per dedicarsi all’ukulele.

Albert Edwin Condon nasce il 16 novembre 1905 a Goodland, nell’ Indiana, da una famiglia di origine irlandese (il nonno di Eddie, David Condon, era arrivato dall’Irlanda a ventun anni), tanto religiosa quanto prolifica. Il vecchio David ebbe sette figli; John, il padre di Eddie, addirittura nove, ultimo dei quali il protagonista della nostra storia, che deluderà le aspettative dei suoi avi limitandosi a mettere al mondo due figlie: Maggie e Liza.

Cresciuto in una famiglia patriarcale e bigotta, governata con polso fermo da due genitori che sarebbe eufemistico definire «all’antica», il piccolo Eddie ricorda (nella sua autobiografia) come un incubo le messe, le preghiere serali recitate in coro dai familiari secondo lo schema call and response, la confessione e la comunione settimanali, l’istruttore domestico di religione, i sermoni domenicali cantati in chiesa (e provati in precedenza in casa) dalla madre e dalle cinque sorelle.

Date le premesse il povero Eddie non poteva che finire in un collegio di preti, la St. Patrick’s Academy di Momence, Illinois, dove la famiglia Condon si era trasferita sin dal 1907 per sfuggire al proibizionismo imposto nello stato dell’lndiana (il padre di Eddie gestiva uno spaccio di liquori). I rapporti con padre La Brie, direttore del collegio, erano tutt’altro che idilliaci: Eddie, che mal sopportava le ore di studio cosi come la disciplina, si ingegnava a fare tutti i possibili lavori per guadagnarsi i suoi primi dollari. Risale a quell’epoca l’acquisto del suo primo paio di scarpe inglesi, un hobby questo che coltiverà per tutta la vita a livello quasi maniacale, arrivando a spendere cifre pazzesche (con la scusa di avere dei piedi piccoli) per scarpe su misura che ordinava nei negozi più famosi del mondo.

Arny Freeman, fratello di Bud e noto attore, ci ha lasciato in proposito questa pittoresca descrizione che risale alla metà degli anni Trenta (5): «La sua camera di albergo costava sette dollari la settimana: aveva un letto, un lavabo e come vista il retro di un tabellone pubblicitario; era cosi piccola che anche il direttore di un carcere l’avrebbe considerata un’eccessiva punizione. In abbagliante contrasto con lo squallido ambiente, e quasi simbolo di un atteggiamento superiore, erano le scarpe di Eddie ai piedi del letto. Erano fatte a mano e costavano 45 dollari, una cifra da capogiro. La posizione sociale di Eddie variava via via con le sue entrate ma i suoi piedi sarebbero sempre stati accettati al Waldorf!».

Più o meno a quest’epoca Condon comincia a cimentarsi con il pianoforte, utilizzando solo la chiave di Fa (e come vedremo non andrà oltre) e con l’ukulele del fratello Jim (o Pat che dir si voglia); John, un altro fratello e quattro delle cinque sorelle suonavano il pianoforte; il primogenito Cliff il flicorno contralto, mentre il padre si dilettava con il violino. Il repertorio dell’orchestrina di famiglia era costituito da valzer e, dato il clima ambientale, da brani gospel. Il piccolo Eddie non vedeva l’ora di entrarvi a far parte: la musica cominciava infatti ad assorbire tutti i suoi pensieri, con dannose conseguenze sull’andamento dei suoi studi.

È il fratello Jim ad avvicinarlo al jazz facendogli ascoltare i dischi di Mamie Smith, Ted Lewis, Wilbur Sweatman. Verso la fine del 1918 entra a far parte di un’orchestra di studenti come suonatore di ukulele, essendosi il fratello Jim riservato la parte di banjoista. Dall’ukulele al banjo il passo è breve, cosi come sarà rapida la decisione di abbandonare gli studi, decisione che il padre subirà come inevitabile.

Il 21 settembre del 1921, ovviamente con un paio di scarpe nuove di zecca, Eddie parte per Cedar Rapids, dove risiedeva il fratello Clifford che aveva vent’anni più di lui e faceva il bancario. Qui, con l’aiuto di Cliff (che gli acquisterà un banjo da 180 dollari) trova il suo primo ingaggio professionale nell’orchestra del sassofonista Hollis Peavey. Con questa formazione, il cui repertorio comprendeva tutti i classici della Original Dixieland Jazz Band, effettua una lunga tournee attraverso Iowa, Wisconsin e Minnesota. Nell’estate del 1923 abbandona Peavey, in procinto di trasferirsi in California, per raggiungere, dopo una breve parentesi domestica, Syracuse (nello Stato di New York) dove ha modo di esibirsi all’Alhambra Ballroom a fianco di Bix, che a quell’epoca subiva ancora sensibilmente l’influenza di Nick La Rocca, del quale – ricorda Eddie nella sua autobiografia – non faceva che ascoltare i dischi. Tra i due si instaura un rapporto di profonda stima e sincera amicizia che durerà parecchi anni. Sarà infatti Condon a propiziare a breve i primi contatti tra Bix («Il ragazzo di Davenport – cosi Condon ce lo descrive – con gli occhi rotondi, l’espressione ansiosa, i capelli scialbi, un fantastico orecchio: profondo conoscitore degli autori classici, estimatore di Proust, tanto colto quanto trasandato nel vestire») e i Chicagoans (6).

Stabilitosi definitivamente a Chicago nella primavera del 1924, Eddie entra ben presto in contatto con il clan della Austin High School (Jimmy McPartland, Dave Tough, Bud Freeman, Jim Lannigan, Frank Teschemacher). A propiziare l’incontro, foriero di stimolanti sviluppi, sarà il noto impresario Husk O’ Hare; luogo dell’incontro il club Cascades, una bettola malfamata del North Side. «Erano dei fanatici – ha scritto Condon – che parlavano di jazz come si trattasse di una religione appena arrivata da Gerusalemme». Ma Eddie non era meno fanatico dei suoi nuovi partners, se è vero che trascorrerà. con loro intere nottate nei locali del South Side: al Lincoln, ad ascoltare la Creole Jazz Band; al Friar’s, dov’erano di scena i New Orleans Rhythm Kings (un gruppo che influenzerà non poco la nuova scuola); al Rendez-Vous, quando vi approderà Bix (altro idolo dei Chicagoans).

Gli anni passavano ma la febbre del jazz all’interno del clan era sempre più forte: dal Dreamland al Sunset Café per seguire Armstrong; dal Plantation (dove il vecchio Oliver si illudeva di poter ancora competere con il suo allievo, tornato nella Windy City da trionfatore) al Nest (che si chiamerà poi Apex Club), il regno di Jimmie Noone, il clarinettista prediletto dai Chicagoans. «Louis, Oliver, Noone suonavano in un raggio di trenta metri; New Orleans a parte, non credo – ricorda Condon – che tanto buon jazz si sia mai concentrato in un’area così ristretta. A mezzanotte potevi piazzare uno strumento in mezzo alla strada, e quello avrebbe finito per suonarsi da solo!».

«Fu in quel periodo – è ancora Condon che parla – che volli provare a studiare musica. Tutta la vita avevo desiderato diventare un pianista: all’epoca mi limitavo a trasferire sul piano quello che facevo sul banjo, utilizzando solo la chiave di Fa; non sapevo leggere la musica e le mie mani erano piccole. Andai da un insegnante, Rex Keyes, che era anche un fisioterapista, e gli dissi: “Voglio suonare come Fats Waller”. “Ti insegnerò a leggere la musica e ad allargare le mani fino a raggiungere una decima”, fu la sua risposta. Dopo lunghi e faticosi esercizi mi accorsi che i risultati erano alquanto modesti, e quando ascoltai per la prima volta Joe Sullivan, le cui mani erano talmente grandi che riusciva a suonare una decima e ad afferrare contemporaneamente un bicchiere) mi convinsi che era meglio lasciar perdere».

Più o meno a quell’epoca, Eddie decide anche di farsi una cultura (quella che non si era fatta a scuola) prendendo lezioni private da una professoressa in pensione della Northwestern School, una certa Miss Reid. Proust, allora molto di moda, divenne la sua lettura prediletta con grande scetticismo di Bix: «A che ti serve la cultura se non sai leggere la musica?». Ma, oltre alle lezioni di musica e di cultura generale, Eddie trovava il tempo e il modo di coltivare amicizie femminili. Mentre suonava al Woodland Hotel di Delavan, una cittadina del Wisconsin, conobbe Barbara, diciassettenne dell’alta borghesia che veniva a ballare ogni sera in quel locale e alla quale dedicò una versione strappalacrime di I Want to Be Happy (il poliedrico Eddie non disdegnava allora il canto). «Incontrarla sulla pista da ballo era facile ma frustrante, incontrarla in altro modo era assai difficile». Ciononostante, finiranno per mettersi assieme. Ma non per molto, dal momento che Eddie era assai volubile. Così viene descritta la sua successiva conquista: «Mentre attraversavo la strada mi sfiorò una Cadillac che andava almeno a 90 miglia all’ora; ebbi appena il tempo di notare che la ragazza al volante era bionda, giovane, bella, elegante, abbronzata, sana, atletica, con i capelli corti, gli occhi molto grandi e aveva un orologio d’oro al polso sinistro… Si chiamava Grace, e divenne la mia nuova ragazza».

Gli ex liceali dell’Austin avevano nel frattempo (siamo nel 1926) trovato un buon ingaggio a White City sotto la denominazione di Husk O’ Hare Wolverines, in omaggio al loro impresario e in ossequio al cornettista di Davenport, che vedevano come un piccolo dio. A fine lavoro Eddie si univa a loro e insieme raggiungevano Hudson Lake per prelevare di peso Bix (che lavorava in quella località con Frankie Trumbauer e Pee Wee Russell) e portarselo al grande parco dei divertimenti di White City, dove facevano l’alba passando da un gioco all’altro. Di giorno in giorno, o meglio di notte in notte, il clan si allargava: tra i nuovi adepti Benny Goodman, che non riusciva a nascondere la sua ammirazione nei confronti di Teschemacher (e se ne può avere una prova ascoltando Clarinetitis, da lui registrato a Chicago nel febbraio 1927), anche se ufficialmente si proclamava discepolo di Noone; Milton Mezzrow, una via di mezzo tra un attivista jazzistico e uno spacciatore di marijuana e che da ebreo russo avrebbe voluto diventare un nero della Louisiana; Red McKenzie, che suonando il pettine con la carta velina era diventato, chissà come, ricco e famoso e che farà da padrino al debutto discografico dei Chicagoans. E ancora, Gene Krupa, un ex seminarista del South Side «dal cuore a 72 pollici» » – la definizione è di Condon – che trascorreva le sue serate in estatica contemplazione di Dave Tough (unanimemente considerato il numero uno dei batteristi della Windy City), Muggsy Spanier (che suonava a sua volta a White City con Sig Meyers), il cornettista più hot di Chicago per la sua diretta derivazione da Oliver, molto stimato e ammirato da Condon e compagni; Joe Sullivan e Jess Stacy, le due punte di diamante del pianismo chicagoano; il batterista George Wettling, il cornettista Wild Bill Davison, il trombonista Floyd O’ Brien, il clarinettista Pee Wee Russell e tanti, tanti altri.

«Ci vedevamo quasi tutti i giorni – è sempre Condon che racconta – e ascoltavamo dischi, suonavamo, fumavamo marijuana, bevevamo [sin da allora Eddie dimostrava una notevole predisposizione all’alcool] e discutevamo animatamente». Il clan era diviso tra filo-neri (Spanier, Mezzrow, Sullivan) e «bixiani» (McPartland, Tesch, Freeman), ma tutti erano d’accordo nel disprezzare la musica di Red Nichols e degli odiati rivali newyorkesi. «Eravamo – ricorda ancora Condon – come una nuova famiglia, legata da un travolgente desiderio comune di fare una musica entusiasmante come quella che suonavano gli uomini di New Orleans, anche se non identica». In effetti quei forsennati erano troppo convinti delle proprie possibilità per rinunciare a priori all’idea di pater creare una musica nuova: e i fatti dettero loro ragione.

Erano le dieci di sera del 9 dicembre 1927 quando McKenzie (che aveva propiziato la seduta di incisione), Condon (che aveva assunto la leadership del gruppo), Freeman, McPartland, Sullivan, Lannigan e Krupa (pescato all’ultimo momento per rimpiazzare Tough e Wettling, entrambi irreperibili) varcarono la soglia degli studi OKeh per registrare China Boy e Sugar. Ecco come Condon stesso descrisse quella storica session nel suo libro We Called It Music: «Si accese la luce rossa. Detti il tempo e attaccammo China Boy. Partimmo alla grande, tutti assieme ma con ciascuno che suonava la propria melodia. Notti e notti di concerti in scantinati, taverne e balere; di prove individuali e di gruppo; di ascolto di Louis, di Oliver, Noone, Roppolo, Bix; di veglie, di aria viziata, di gin alla liquirizia, finalmente servivano a qualcosa. Eravamo uniti e separati allo stesso tempo, come un pacchetto legato con sette nastri di colore diverso. Quando ci riascoltammo dal grosso altoparlante lanciammo urla di gioia… Eravamo i ragazzi più felici dal giorno della fondazione di Fort Dearborn [cioè il 1803]». Tommy Rockwell, il manager della OKeh che prima della seduta era dubbioso, si mostrò entusiasta, ma il rosso Red andò ben oltre: «Questa band scotta come un marciapiede scalcinato a ferragosto… Quando avrete imparato a soffiarvi il naso da soli, potrete anche sfondare a Broadway».

Sette giorni dopo, la band riattraversava la porta di quello stesso studio per registrare Nobody’s Sweetheart e Liza. Pochi mesi dopa, con le varianti di Spanier e Mezzrow, rispettivamente al pasta di McPartland e Freeman (che erano stati nel frattempo ingaggiati da Ben Pollack) registravano altre facce per la Brunswick e la Paramount, caratterizzate da un sound ancor più rovente per il fuoco che Spanier sprigionava dalla sua cornetta e quantomai incalzante per la sua congenita tendenza suonare in anticipo sul tempo (come appare chiaro ascoltando I Found a New Baby). Questo avveniva alla vigilia dello scioglimento del clan a seguito della partenza per New York di buona parte dei suoi componenti. Il successo di quelle incisioni coronava in pieno gli sforzi e i sacrifici dei giovani chicagoani e la loro lezione cominciava ad avere effetti sui Dixielanders newyorkesi, che presero subito ad assimilare alcuni degli esplosivi ingredienti inventati da Tesch e compagni. Ascoltando attentamente Shim-Me-Sha-Wabble e One Stop to Heaven (il primo frutto della proficua collaborazione tra i due clan) si avverte subito che i Chicagoans (Teschemacher, Sullivan, Condon e Krupa) accendono un autentico fuoco sotto Nichols e Mole (7).

Ma quali erano in fondo questi ingredienti? Mezzrow, nella sua autobiografia, insiste su quattro effetti (flare-up, explosion, shuffle, break) a suo dire basilari (8). Pur non disconoscendo l’esistenza e l’importanza di questi stilemi, riteniamo che ve ne siano altri assai più rilevanti (9): dal diverso ruolo della front-line chicagoana (tre voci a melodie parallele suonate «strette» con costante tendenza del clarinetto a forzare sul registro acuto), rispetto all’originario modulo New Orleans, alla predisposizione dei fiati ad anticipare il tempo; dall’esasperazione della scansione ritmica ( con le corde del banjo e del basso usate a mo’ di frusta) alla piena affermazione del jazz come arte eminentemente solistica. La frenesia spasmodica che si avverte nella musica dei Chicagoans non solo non è stata capita ma è stata spesso e volentieri ridicolizzata (10), sull’onda di quella concezione cui abbiamo già fatto cenno nelle premesse di questa monografia, secondo la quale il jazz sarebbe un fenomeno esclusivamente nero e i jazzmen bianchi soltanto degli imitatori che inventarono qualcosa di nuovo non riuscendo a copiare bene i loro maestri e, quindi, quasi per difetto o eccesso (11). In realtà dietro il sound nervoso, spezzettato, ansimante dei liceali della Windy City si nasconde l’angosciosa ricerca di un nuovo linguaggio espressivo che oltrepassa la lezione polifonica loro impartita dai jazzisti neri per farli precipitare nel vortice dell’improvvisazione (12).

Nelle vecchie storie del jazz si tende a identificare lo stile Chicago con lo stile di Tesch e non pochi autori, esasperandone il ruolo, sono arrivati ad affermare che l’omonima scuola addirittura si estingue con la prematura morte del clarinettista (1932), inghiottita dal grande filone Dixieland (13). Che il clarinetto di Tesch, in tutte le registrazioni in cui e presente, costituisca un marchio di fabbrica indelebile, una specie di «D.O.C.» è indubbio, com’è indubbio che sono state proprio le sue improvvisazioni, incredibilmente moderne e audaci, a far scricchiolare le strutture del jazz tradizionale nero e a provocare una vera e propria rivoluzione stilistica: George Hoefer arrivò a paragonarla al movimento free (14). Macon il passaggio di consegne tra Tesch e Pee Wee Russell (il quale non solo svilupperà ulteriormente la lezione di Tesch ma addirittura contribuirà, come pochi altri, a schiudere al jazz tradizionale nuovi orizzonti espressivi) e con la definitiva assunzione da parte di Condon del ruolo di capo carismatico del gruppo, la scuola Chicago –lungi dall’esaurirsi – avrà ancora ampio modo di dimostrare tutta la sua validità.

Se ne può avere una dimostrazione ascoltando Tennessee Twilight, Home Cooking, The Eel, frutti preziosi di una seduta registrata da Condon nel 1933 (con Kaminsky, O’ Brien, Russell, Freeman, Sullivan) nei quali si respira un’atmosfera tipicamente chicagoana. L’ultimo brano, composto da Freeman e caratterizzato da uno storico tour de force del sassofono, ha aperto non poche prospettive ai tenoristi non intenzionati a subire la lezione di Hawkins (e Lester Young fu, come noto, uno di questi). Non meno significativa la seduta registrata da Condon per la Decca. nell’agosto del 1939, sotto la regia di George Avakian: espressamente dedicata al jazz di Chicago (con Kaminsky, Russell, Freeman, Sullivan e Tough) e documentata dai classici dell’omonima scuola (There’ll Be Same Changes Made e Nobody’s Sweetheart, tra gli altri) eseguiti con i giusti ingredienti: flare-up, explosion, shuffle, break. Nelle note di copertina del relativo album, intitolato, non a caso, «Chicago Jazz», George Avakian, rifacendosi accortamente alla triplice influenza esercitata sulla nascita della omonima scuola, parla di un triangolo con un lato nero (il lato di Oliver, Armstrong, Noone) e due bianchi (personificati dai New Orleans Rhythm Kings e da Bix) e afferma che «i più grandi dischi hot realizzati da musicisti bianchi sono quelli dei Chicagoans», denunciando implicitamente la freddezza delle registrazioni dei Dixielanders newyorkesi, proprio per l’anemicità della loro fonte di ispirazione rappresentata dalla ODJB e dei gruppi da essa derivati (15).

Anche nelle registrazioni dei Rhythmakers (1932), uno di quei tanti gruppi misti cui abbiamo gia avuto occasione di accennare, i chicagoani (Russell, Sullivan, Condon, Bland, Morgan) prevalgono sui neri di NYC (Waller, Red Allen, Foster, Singleton), riuscendo a conferire alle esecuzioni un sound assai vicino a quello brevettato da Condon e McKenzie nonostante la forte, oltre che estranea, personalità del grande trombettista di New Orleans. Di difficile collocazione stilistica (New Orleans, Chicago, Harlem?), ma non per questo artisticamente meno valide, risultano, invece, alcune opere realizzate da Condon a New York a cavallo degli anni Venti-Trenta con gruppi eterogenei. Rientrano in questo interessante contesto il primo meeting Armstrong-Teagarden (documentato da Knockin’ a Jug) personalmente volute dall’attivissimo Eddie (16) per festeggiare l’arrivo a New York di Satchmo (ingaggiato dal Savoy Ballroom) e insieme l’incontro del jazz di New Orleans con quello chicagoano; l’originalissimo sodalizio con Fats Waller, per il quale Condon nutriva una vera venerazione, che ha prodotto, tra gli altri, quel piccolo gioiello che risponde al nome di Harlem Fuss e, dulcis in fundo, One Hour e Lola considerati, non a caso, due capolavori per gli arditi, in rapporto all’epoca, arrangiamenti di Glenn Miller e per le superbe sortite stilistiche di Pee Wee Russell e Coleman Hawkins, una straordinaria accoppiata vincente (che si sarebbe ricomposta negli studi della Candid trent’anni dopo).

Nonostante la loro diversa estrazione etnica, geografica e musicale i musicisti coinvolti nelle citate sedute, influenzandosi proficuamente a vicenda, riescono a trovare un naturale amalgama. Ne viene fuori un sound indubbiamente ancora primitivo, ma al tempo stesso inedito per le tanto particolari quanta suggestive colorazioni timbriche e per la stranissima atmosfera rarefatta e quasi cameristica che vi si respira; un sound per molti versi anticipatore di una nuova corrente stilistica (parliamo del mainstream jazz) che sarà con successo coltivata attorno alla meta degli anni Cinquanta guarda caso proprio dagli stessi protagonisti di questi primi esperimenti: Henry «Red» Allen, Pee Wee Russell, Coleman Hawkins, Bud Freeman.

La trasferta dei Chicagoans a New York, dopo un primo periodo relativamente felice, finirà per rivelarsi disastrosa, anche in conseguenza della crisi economica che travaglierà gli Stati Uniti nella prima meta degli anni Trenta e il lamento di Jack Teagarden in Makin’ Friends, registrato qualche anno prima sotto la leadership di Condon, – «Meglio bere acqua sporca, Signore Iddio, e dormire in un tronco d’albero che trovarsi quassù a New York trattato come un cane rognoso» – appare quasi profetico visto che Condon viveva in una squallidissima camera di albergo solo leggermente più grande di un tronco d’albero, affogando i dispiaceri nell’alcool (proprio in quel periodo Eddie subisce la prima di una lunga serie di operazioni al pancreas).

Per sbarcare in qualche modo il lunario, il chitarrista – non ancora impresario – lavora con i Mound City Blue Blowers del suo vecchio amico McKenzie e con le orchestre di Eddie Farly, Putney Dandridge e Tempo King, i cui lasciti discografici appaiono assai poco significativi. Decisamente più valido risulta invece il suo pur breve sodalizio con Bunny Berigan e Bud Freeman (i tre ebbero anche modo di suonare assieme al Famous Door nel corso del 1935), documentato dalle felici registrazioni dei Windy City Five di Freeman (tra cui Tillie’s Downtown Now) e dei Blue Boys di Berigan; in quest’ultimo contesto rientra la prima versione di I Can’t Get Started, il brano di Vernon Duke che renderà immortale il nome del suo interprete.

A partire dal 1936 la situazione economica comincia lentamente a migliorare e sull’onda del successo riscosso presso il grande pubblico da una nuova forma di jazz, la West 52nd Street di New York diventa, nell’arco di un brevissimo tempo, la «Swing Street». I locali si moltiplicano. Dal Top Room, inaugurato da Adrian Rollini con Wingy Manone, all’Onyx, il regno degli Spirits of Rhythm, di Stuff Smith, di John Kirby, di Maxine Sullivan; dalla Hickory House, legata al fruttuoso sodalizio Condon-Marsala (i quali presenteranno per primi un’orchestra stabile mista con Red Allen alla tromba), al Famous Door, tenuto a battesimo dall’orchestra di Louis Prima con Pee Wee Russell; dal Nick’s al Jimmy Ryan’s dove convergeranno a frotte gli amanti del Dixieland per ascoltare Condon, Hackett, Spanier, Mole, e così via. Ma sarà il Commodore Music Shop di Milt Gabler, abituale luogo di ritrovo dei jazzmen newyorkesi senza distinzioni di pelle e di stile, a immortalare i magici suoni della 52nd Street attraverso le omonime registrazioni che venivano effettuate utilizzando gli stessi gruppi che agivano nei vari cabaret della celebre arteria.

«La musica che si ascolta in quei dischi – e Gabler che parla (17) – era la stessa che si suonava nei locali limitrofi; era autentico jazz non contaminato da esigenze commerciali e ben diverso da quello che si ascoltava nei grandi alberghi, dal Pennsylvania al New Yorker. Era una musica che le grandi case discografiche allora in auge (Victor, Columbia, Decca) non avevano alcun interesse a riprodurre su disco». E Gabler, nella stessa intervista, ce ne offre un eloquente esempio ricordando che Strange Fruit fu registrato da Billie Holiday, che cantava regolarmente quella canzone al «Café Society » nel Greenwich Village, per la sua etichetta, a seguito del netto rifiuto opposto dalla Vocalion (sottomarca della Columbia) che non intendeva inimicarsi né il pubblico né le autorità bianche del Sud. Condon, che si era da poco fidanzato con Phyllis, la futura signora Condon, e che stava cominciando a tessere una fittissima rete di relazioni (cui non erano estranei alcuni papaveri della malavita newyorkese che controllavano i locali notturni, le case da gioco e le corse dei cavalli) nell’intento di facilitare e accelerare la sua scalata al successo, diventa socio in affari di Gabler e protagonista della prima seduta di incisione della Commodore Record Company, realizzata nel gennaio del 1938, alla testa dei Windy City Seven (Hackett, Russell, Freeman, Teagarden o Brunies, Stacy, Shapiro, Wettling). Una seduta estremamente importante, così come lo sarà quella immediatamente successiva e sostanzialmente analoga realizzata sotto la direzione di Freeman, che documenta il primo serio tentativo fatto da Condon e dai suoi fedeli partners per sganciarsi non solo dagli angusti vincoli del Dixieland classico ma anche dagli stessi schemi chicagoani che cominciavano ad andar loro stretti, così da mettere a punto una nuova formula che Gabler orgogliosamente definirà «Commodore Style». Uno stile caratterizzato da un sound particolarmente raffinato sul piano melodico ed incredibilmente soffice e rilassato sotto il profilo ritmico, in quanto privo della meccanica frenesia del primo Dixieland di La Rocca e diretti discepoli (ivi incluso il Bix dei Wolverines), cosl come del caratteristico shuffle chicagoano, ma non per questo meno caldo. Condon mostra chiaramente di subire – e non poteva essere diversamente – l’influenza dello Swing, ma anziché sperimentare, come per esempio aveva fatto Bob Crosby, l’orchestrazione Swing, preferì mantenere ancora in vita il canovaccio Dixieland, ampiamente riveduto e corretto, limitandosi a ridimensionare drasticamente la polifonia a tutto vantaggio del solismo. Egli vedeva nell’improvvisazione (elemento nel quale gli ex Chicagoans credevano ciecamente) il germe più prezioso del nuovo jazz: per lui il vero Swing non era quello prodotto dalle grandi orchestre, che detestava, ma quello che usciva dalle jam session notturne della 52nd.

Una simile operazione fu indubbiamente non poco favorita dalla presenza al suo fianco di elementi individualmente molto dotati: da Pee Wee Russell, la cui improvvisazione in Love Is Just Around the Corner appare davvero fuori epoca e proiettata nel futuro, a Bud Freeman, che in Meet Me Tonight sviluppa ulteriormente il discorso iniziato con The Eel; da Jack Teagarden (la sua performance strumentale e vocale in Serenade to a Shylock è sicuramente da tramandare ai posteri) a Hackett (che offre in Embraceable You un probante saggio della sua classe). Abbiamo più sopra parlato di un sound ritmico particolarmente leggero e swingante e, in effetti, Stacy, Condon, Shapiro, Wettling o Tough formano una sezione ritmica modello e un preciso punto di riferimento stilistico per gli ex Chicagoans interessati al connubio Dixieland-Swing appena avviato. Il merito maggiore va attribuito a Stacy; un grande e misconosciuto pianista (vincitore dei referendum indetti tra il 1940 e il 1944 da DownBeat) appena reduce dal clamoroso successo riscosso alla Carnegie Hall eseguendo con l’orchestra di Goodman, a fianco del suo vecchio amico Gene Krupa, Sing, Sing, Sing. Stacy; in effetti, riuscì mirabilmente a fondere la grinta hot di Sullivan, l’eleganza di fraseggio di Wilson, il pianismo orchestrale di Hines (18), schiudendo nuovi orizzonti espressivi a più giovani colleghi come Dave Bowman, Gene Schroeder, Stan Wrightsmane tanti altri ancora. Non tutte le successive registrazioni di Condon per la Commodore sono altrettanto felici, ma il buono prevale decisamente sul cattivo e tra le. opere più riuscite e giusto ricordare la lunga, seducente A Good Man Is Hard to Find, caratterizzata da una magica atmosfera e impreziosita da una sequenza di assoli di alto livello tecnico-espressivo. A cavallo tra gli anni Trenta e i Quaranta Condon lavora con le orchestre di Bobby Hackett, Joe Marsala e Bud Freeman (la ben nota Summa Cum Laude Orchestra), ingaggi che contribuiscono a tenere alte le sue quotazioni sul mercato ma che non aggiungono molto al suo carnet artistico: si avverte, per esempio, un notevole dislivello tra le registrazioni fatte dalla Summa Cum Laude in studio e quelle dal vivo presso la Panther Room dell’Hotel Sherman di Chicago, a riprova di quanto sostenuto da Gabler.

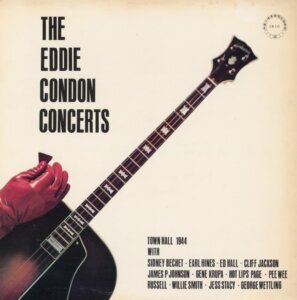

A partire dal 1942 Condon organizza e presenta una lunga serie di concerti (alla Carnegie Hall, alla Town Hall, al Ritz Theater) destinati alle forze armate e radio-trasmessi, avvalendosi dell’apporto di alcuni dei maggiori protagonisti della storia del jazz, da Bechet a Ellington, da Waller a Hines, da Bunk Johnson a James P. Johnson. Il successo riscosso da queste trasmissioni, che ebbero un altissimo indice di ascolto e di gradimento da parte del pubblico, fece salire vertiginosamente la popolarità del chitarrista e trovò riscontro nella sua affermazione nei già citati referendum di DownBeat. Sfruttando sapientemente il momento favorevole, Condon ottiene un buon contratto di incisione con la Decca e apre nel dicembre del 1945 l’omonimo jazz club nel Greenwich Village, destinato a diventare non solo un punto di raccolta degli amanti del jazz tradizionale,ma anche, per non dire soprattutto, un locale alla moda frequentato da personaggi della politica, della cultura, dello spettacolo (19). Dietro al Condon’s Club c’erano molto probabilmente figure poco raccomandabili – secondo Wild Bill Davison, Condon era l’unico incensurato (!) – ma, legami con la malavita a parte, Eddie era un ottimo leader, come raccontò direttamente a chi scrive lo stesso Davison (20).

Tra le registrazioni Decca riscossero un grande successo di vendita le prime, per le quali Condon, avvalendosi di solisti sulla cresta dell’onda (Hackett, Teagarden, Lee Wiley), fece ricorso a un repertorio e a un modulo orchestrale più vicini ai gusti del grosso pubblico. Tra il 1947 e il 1949 Condon organizza un’altra lunga serie di concerti tele-trasmessi sotto a denominazione di Condon’s Floor Show, chiamando attorno a sé personaggi del calibro di Armstrong, Bechet, Holiday, Buddy Rich, Basie, Hines. Ma per ritrovare il «Commodore Style» occorre attendere il 1950, anno in cui Condon forma i suoi All-Stars: Wild Bill Davison, Cutty Cutshall, Edmond Hall, Peanuts Hucko, Gene Schroeder, Jack Lesberg, Al Casey, George Wettling, Cliff Leeman, Walter Page). Con questa formazione, che avrà ampio modo di rodarsi all’interno del Condon’s Club fino a raggiungere un invidiabile grado di affiatamento, Eddie incide prima per la Decca e quindi per la Columbia una splendida serie di dischi (ben noti ai cultori del Dixieland) nei quali quella felice formula viene ripresa e ulteriormente perfezionata. L’innesto nella sezione melodica di un cornettista focoso e irruento come Wild Bill (l’elemento chiave del gruppo), di un clarinettista sanguigno e non meno passionale (Edmond Hall), e di un trombonista dal suono corposo e possente (Cutty Cutshall) contribuisce ad arroventarne il sound, restando sostanzialmente inalterate quelle caratteristiche di scioltezza ed elasticità ritmica che Condon aveva ormai codificato e quasi ritualizzato sotto l’etichetta «Relaxin’ at Condon’s». «Era un’orchestra splendida – sono parole di Davison – affiatata, formata da musicisti bravissimi e io ne serbo un ricordo meraviglioso… Se fossi stato un impresario e avessi potuto scegliere i migliori elementi di New York, avrei formato quella stessa band».

Nel 1954 e 1956 Condon suona con i suoi All-Stars al festival di Newport; nel 1957 effettua una tournée in Inghilterra; nel 1959 e nel 1961 organizza due importanti sedute di incisione, rispettivamente per la Warner Bros e la Verve, volte a far rivivere il vecchio jazz di Chicago, chiamando a raccolta i fidi Russell, Freeman, McPartland, Teagarden, Sullivan, Krupa e via andare, che risposero all’appello del loro storico boss pur non credendo all’utilità di una simile impresa giudicata solo commemorativa. In effetti Freeman – e ancor più Russell – erano ormai incamminati verso altre direzioni. Condon si pone quasi sulla loro scia (si pensi alla seduta di incisione realizzata da Russell per la Dot nell’estate del 1959), e si circonda di un nuovo e ancor più prestigioso gruppo di musicisti, di diversa origine ed estrazione ma che percorrono strade convergenti. Si tratta, appunto, di Russell e Freeman, punte di diamante della scuola Chicago; del pianista-arrangiatore Dick Cary, uno dei principali promotori dell’azione di aggiornamento del Dixieland; del trombettista Buck Clayton e del trombonista Vic Dickenson, entrambi legati alla radice di Kansas City. Il chitarrista-impresario porta cosi a termine l’ambizioso progetto, da tempo in realtà avviato, di agganciare il Dixieland al mainstream, facendo perno sulla piena valorizzazione dei singoli solisti definitivamente liberati dall’esigenza di rispettare questo o quel determinato schema stilistico. Condon approda a una più avanzata interpretazione del middle jazz, foriera di ulteriori e ancor più significativi sviluppi: si pensi a Dick Hyman, Bob Haggart, Bob Wilber, alfieri del cosiddetto New Dixieland. Chiare testimonianze di questa fase sono i dischi registrati dal citato gruppo in Giappone per la Chiaroscuro nel corso di un’importante tournee organizzata nel 1964.

La parabola artistica di Eddie Condon raggiunge qui il suo culmine. Minato nel fisico dall’abuso di alcool, abitudine dalla quale, al pari di Pee Wee, non seppe mai liberarsi, Condon subisce altre operazioni al pancreas, allo stomaco e al fegato, ma non si arrende. Con il fraterno aiuto di Davison riprende a esibirsi nel suo club, che si era nel frattempo trasferito sulla East 56th Street. Nel 1970 lavora con Roy Eldridge, Kai Winding e addirittura in duo con Jim Hall. Nel 1971 effettua una lunga tournee attraverso gli Stati Uniti con le «Stars of Jazz» (Davison, Barney Bigard, Art Hodes eccetera); partecipa a varie edizioni del festival di Manassas in Virginia e registra altri dischi per la Chiaroscuro, la Jazzology e la Fat Cat Jazz, che però non reggono il confronto con i precedenti capolavori. Nel 1972 trova ancora la forza di allestire il suo ultimo concerto alla Carnegie Hall, ma il suo destino è ormai segnato e nell’agosto del 1973 si spegne a New York, per un tumore alle ossa, all’età di 68 anni. Le consegne passano al fido Wild Bill, ma a perpetuarne il mito saranno soprattutto un gruppo di Dixielanders più giovani cresciuti nel suo stesso club. Riaprendo nel 1975 sulla 54th Street un terzo «Condon’s Club», con l’aiuto delle figlie del vecchio leader, costituendo la «Condon’s Band» (che si e tra l’altro esibita al festival del jazz tradizionale di Lugano nel 1985) e registrando dei dischi per la Classic Jazz e la Slide Records prettamente e tipicamente «condoniani», i vari Red Balaban, Ed Polcer, Tom Artin, per citare solo alcuni dei suoi discepoli, si erano prefissi di mantenerne vivo il ricordo. Ma non ce ne sarebbe stato bisogno, a guardar bene, perché il nome di Condon era già da tempo entrato nella leggenda.

Lo chiamavano «L’indistruttibile» e tale rimarrà nella nostra memoria, con quel suo caratteristico sorriso beffardo, la voce chioccia, la fedele chitarra a tracolla, la non meno fedele bottiglia di gin nei paraggi, la gershwiniana Liza in sottofondo.

di Giorgio Lombardi