Questa è la storia del rapporto fra Thelonious Monk e il Black Hawk di San Francisco, il locale dell’italoamericano Guido Cacianti (Caccienti?/Caccianti?) dove Monk registrò un magnifico live il 29 aprile 1960, uno dei suoi più belli, quantunque non fra i più popolari. Come tutte le storie più interessanti, anche questa partì molto prima dello sbocciare del frutto: non solo sei mesi prima, quando – il 21 e 22 ottobre 1959 – Monk incise il suo terzo album in solo, alla Fugazi Hall, nell’omonimo club al 678 della Green Street di San Francisco, con un repertorio che conteneva un paio di blues di cui uno poi titolato Blue Hawk, ma addirittura l’anno prima ancora, nel luglio 1958, quando a casa sua, a San Juan Hill, venne a trovarlo uno strano personaggio proveniente dal Ghana, il percussionista Guy Warren, specialista del «tamburo parlante».

Ma andiamo cauti, perché per Monk è proprio l’estate 1958 a essere realmente decisiva, di svolta. Tutto pareva dover accadere in quel momento: il viavai alla ricerca di un sassofonista per il suo quartetto, sino al decisivo, inatteso quanto fulminante approdo di Charlie Rouse (dopo Coltrane, Rollins, Mobley, Griffin); la piccola ma fondamentale apparizione al festival di Newport e quindi nel documentario Jazz on a Summer’s Day di Bert Stern; l’invito al New York Jazz Festival a Randall’s Island e il relativo elogio critico, musicale e umano, del New York Times, firmato da John S. Wilson; la prima vittoria al «Critics Poll» di DownBeat come miglior pianista (davanti a Erroll Garner, Oscar Peterson e Earl Hines); la celeberrima fotografia A Great Day in Harlem di Art Kane, in qualche modo «la» foto nella storia del jazz (in cui Monk sa benissimo come e dove mettersi per essere riconosciuto facilmente: in giacca giallo squillante, un bel cappello e occhiali di bambù, e soprattutto vicino alle uniche due donne presenti, Mary Lou Williams e Marian McPartland); il secondo, fantastico, lungo ingaggio al Five Spot, il locale dei fratelli Termini che diventerà, di fatto e per un bel periodo, la sua seconda casa (segnato dalla registrazione di «Misterioso», il disco che sarebbe uscito sul mercato con Il veggente di De Chirico in copertina); la chiamata dalla Francia per eseguire proprie musiche come colonna sonora del film Les liaisons dangereuses di Roger Vadim; l’arresto nel Delaware, con pestaggio delle sue dita che non si smuovevano dal volante della Bentley della baronessa Pannonica de Koenigswarter, née Rothschild, AKA Nica, da parte di una pattuglia di solerti poliziotti (l’episodio è ben narrato, seppur romanzato, nei racconti di Geoff Dyer), con successive vicende processuali e, naturalmente, resoconti della stampa e conseguente interesse della Columbia; il progetto, di colpo imminente, per un concerto alla Town Hall al centro di un’orchestra. Insomma, il 1958 era partito come un anno anonimo, senza gruppo musicale e senza lavoro, e alla fine, tutto sommato, si chiudeva per Monk nell’idea di poter esser veramente considerato un musicista-personaggio, focale nelle vicende del jazz: il monaco, il gran sacerdote, appunto, il veggente.

La scrittura al Five Spot era iniziata il 12 giugno. Era la seconda volta, a pochi mesi dalla chiusura di quella ancor più lunga e memorabile con Coltrane e, quando ebbe capito che Coltrane non avrebbe potuto tornare e che Rollins, buon per lui, aveva troppi impegni, Monk ingaggiò allora il trentenne Johnny Griffin di Chicago, con cui aveva registrato l’anno prima, insieme ai Jazz Messengers di Blakey, su un repertorio tutto monkiano (anche con un original: Purple Shades), con Bill Hardman alla tromba e la ritmica completata da Spanky DeBrest al contrabbasso. Ora, al Five Spot, con lui e Griffin c’erano Ahmed Abdul-Malik al contrabbasso e Roy Haynes alla batteria, del quale Monk aveva grande stima, sin dai tempi in cui ci aveva suonato con Charlie Parker. A conti fatti, era proprio un bel quartetto. In realtà, per Griffin quell’esperienza non era rilassante: i brani, pur per la delizia del pubblico, venivano provati direttamente sul palco e il densissimo accompagnamento pianistico non metteva a suo agio il sassofonista che preferiva esprimersi nei momenti in cui Monk si alzava a danzare. Eppure ne nacquero due ottimi dischi, anche se da quel 9 luglio 1958, la data destinata alla registrazione, Monk uscì serenamente insoddisfatto e non diede per niente il suo assenso alla pubblicazione, convincendo subito Keepnews a tornare al Five Spot il 7 agosto, quando il quartetto suonò convintamente e copiosamente, tanto che ne sarebbero usciti due album: «Thelonious in Action» e, appunto, «Misterioso». Nel repertorio, sostanzialmente di composizioni proprie (di non suo c’era solo l’amata Just a Gigolo), non vi erano brani scritti per l’occasione – nemmeno Blues Five Spot, improvvisato il mese precedente – ma ve ne erano diversi nati nell’ultima annata: la medium-ballad Light Blue, il medium Comin’ On the Hudson, il veloce Rhythm-a-ning e dunque Misterioso, una specie di blues-ballad, poco blues e poco ballad, forse proprio per questo, contro ogni apparenza, molto monkiana. Dalla serata nascosta del 9 luglio, Keepnews avrebbe a lungo atteso la morte del nostro per dire che quella non era stata una notte così infausta e, all’epoca della ristampa su cd, avrebbe pubblicato qualche bonus track, tra cui In Walked Bud e Bye-Ya, quest’ultimo con Blakey ospite alla batteria al posto di Haynes ed entrambi timbrati dalla coda con la presenza di Epistrophy, il suo tema ufficialmente più vecchio che lui amava spesso piazzare qua e là dal vivo, senza improvvisarci.

Fu in quel periodo, fra una registrazione e l’altra, che una sera fece la sua comparsa al Five Spot un tipo che, incredibile dictu, indossava un copricapo più strano di quelli monkiani: alla pausa aspettò il Nostro al bancone del bar, gli disse di essere un suo fan e gli chiese un autografo. Era Guy Warren, un musicista arrivato a Chicago dal Ghana nel 1955, quando ancora il suo paese d’origine era una colonia inglese chiamata Costa d’Oro. Col senno di poi, Guy Warren del Ghana, AKA Kofi Ghanaba (dal 1974), nato ad Accra nel 1923 come Warren Gamaliel Kpakpo Akwei (con un nome ispirato al presidente americano Warren Harding), sarebbe divenuto un vero personaggio, passato alle cronache musicali, fra le altre cose, per esser stato l’iniziatore, addirittura l’inventore, dell’Afro-jazz. Qui si aprirebbe davvero un capitolo molto interessante di cui però Monk non poteva allora sospettare, neanche se avesse saputo che solo poche settimane prima Coltrane aveva registrato Gold Coast col flicornista Wilbur Harden, in sestetto con Curtis Fuller al trombone: gli venne solo in mente che Griffin e anche Wilbur Ware gliene avevano accennato più volte e lui intuì semplicemente che non si trattava di un tipo qualunque. Così fece venire Warren a casa sua, come richiesto, e il tizio si presentò all’uscio con alcuni regali, tra cui – come ricorda Robin Kelley – una scultura in legno di una delle più popolari divinità della foresta del Ghana, il dio-vampiro Sasabonsam (per altro già conosciuto anche in Giamaica), ma anche un paio di copie di suoi dischi americani: «Africa Speaks, America Answers» (Decca, 1956, ma anche, successivamente, titolo omonimo del libro di Kelley, 2012) e il master di «Themes for African Drums» che sarebbe uscito l’anno dopo per la RCA. Quel giorno, Monk e Warren parlarono di musica e dell’apporto africano al jazz: il percussionista sperava che il pianista lo potesse coinvolgere nei suoi gruppi come suonatore di talking drum, un tamburo a forma di clessidra, originariamente detto kalangu, il cui suono poteva essere modificato dall’esecutore, che agiva sulle corde collegate alla membrana dello strumento. L’unione musicale non avvenne ma nacque un’amicizia, anche con Nellie, tanto che l’anno dopo (siamo ormai nel 1959) parvero sul punto di organizzare un viaggio ad Accra, dove Warren aveva ancora la casa: la cosa non si concretizzò per i fondati timori di Nellie circa l’autonomia gestionale di Monk in terra africana ma Warren continuò a mandare regali, anche quel grande copricapo di paglia a larghe tese che molti, frettolosamente, definirono come il «cappello cinese» (invece era ghanese). Come avrebbe potuto ricambiare Thelonious? Con quanto gli veniva meglio e più facilmente: un blues in Si bemolle che stava tutto in un riff, il quale altro non era che la cellula motivica di uno dei «themes for African drums» di Warren ed esattamente quella del tema di The Talking Drum Looks Ahead. Lo registrò in solitaria alla Fugazi Hall di San Francisco il 22 ottobre e lo intitolò Blue Hawk, mettendo nel sacco tre piccioni in un unico colpo: il Black Hawk, dove due giorni prima aveva iniziato un ingaggio, quindi l’amico Coleman Hawkins comunemente detto anche Hawk, oltre che Bean (con la cui partecipazione aveva inciso due anni prima il fantastico disco con Coltrane) e, appunto, anche se un po’ mal celato, il nuovo amico Warren Akwei, cui aveva rubacchiato l’idea ritmico-melodica (dato che anche The Talking Drum Looks Ahead è un blues in dodici battute). Già alla fine di quel 1959, la Riverside faceva uscire «Thelonious Alone in San Francisco» che seguiva di due anni il precedente solo, «Thelonious Himself» del 1957 (e della stessa etichetta) e conteneva diversi brani originali, a iniziare da un blues improvvisato e senza tema, titolato Round Lights giusto per dovere e per goderne dei diritti, e completato da Blue Monk, Ruby My Dear, Pannonica, Reflections e, appunto, Blue Hawk. Al Black Hawk, il locale di Guido Cacianti, Monk era stato invitato a partire dal 20 ottobre. Erano tre settimane che Monk era in California: il 28 settembre era stato in cartellone al festival di Los Angeles dove aveva partecipato con un quartetto messo in piedi in tutta fretta, recuperando il contrabbassista Sam Jones sul posto (era lì con il quintetto dei fratelli Adderley) e provando Frank Butler alla batteria, su consiglio dell’amico Elmo Hope. Era andato con Nellie, che lo aveva seguito pur in preda a dolorosi disturbi gastrointestinali che l’avrebbero portata a un’operazione chirurgica d’emergenza e successiva permanenza in ospedale a Los Angeles. Fu durante il ricovero della moglie che Monk iniziò il suo primo ingaggio a San Francisco, dove si divise fra il club in gruppo e le registrazioni in solo; il lunedì successivo, quello di pausa, prese l’aereo a andò a trovare Nellie scongiurandola di non morire, perché senza di lei avrebbe faticato a trovare i calzini (a Monk lo humor non mancò mai, anche se era spesso celato dietro i suoi aforismi). Al Black Hawk era cominciata male (per altro come quasi sempre in quell’ultimo mese californiano), assieme alla house band del club, ma poi le cose si sistemarono, con l’arrivo di Charlie Rouse, Eddie Khan (contrabbasso) e Butler. Via via il locale si riempiva tutte le sere, anche dei migliori musicisti in città (Monk era particolarmente felice quando vedeva fra il pubblico Erroll Garner e lo salutava platealmente); alla fine ne fu felice anche Cacianti che se ne sarebbe ricordato e lo avrebbe nuovamente invitato la primavera successiva. Così, il lunedì 2 novembre, i coniugi Monk poterono salire in aereo e tornare a New York, nella loro casa di San Juan Hill.

Inutile dire che, alla fine del 1959, l’evento per antonomasia nel mondo del jazz era stato quello organizzato dai fratelli Termini: la sera di giovedì 17 novembre, la stessa nella quale Monk suonava in quartetto con Rouse al Village Note di Washington DC, al Blue Note di New York si presentava in pompa magna il nuovo quartetto di Ornette Coleman, con Don Cherry, Charlie Haden e Billy Higgins, di cui Monk aveva sentito parlare in California. Al ritorno dalla settimana di Washington, l’argomento di attualità erano le nuove idee di Coleman e anche a lui non restò che andare a rendersi conto di persona, come avevano fatto Miles, Bernstein e tutti gli altri. Vi si recò una sera, in compagnia di Mingus (al quale quella musica piaceva un sacco), e liquidò la faccenda dicendo che quelle cose lui le faceva da giovane, anche se certamente non in tutti i brani. In ogni caso si annotò il nome del batterista, Higgins, che gli sarebbe tornato utile. È verissimo che sia Ornette sia Don Cherry non mancavano mai di citare Monk come progenitore di ogni avanguardia ma non erano certo gli unici: lo faceva Cecil Taylor e lo avrebbe fatto qualunque musicista avesse un po’ di sale in zucca.

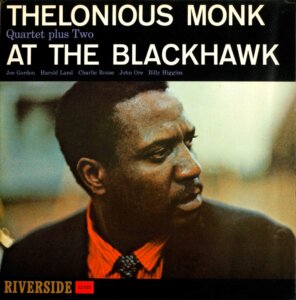

Ma Monk non era preoccupato della nuova musica: lui avrebbe continuato a fare la sua che di sicuro non assomigliava mai a nessun’altra, neanche quando aggiunse pure le parole a una sua canzoncina di Natale, A Merrier Christmas, che – assieme a un altro brano temporaneamente titolato Classified Information – fece sentire a Nica il 21 dicembre, e men che meno quando suonava ‘Round Midnight, come allo scoccar della mezzanotte del 31 dicembre, sempre con Nica e amici, tra cui Donal Byrd alla tromba, Hank Mobley al tenore e un bicchierone di bourbon e cola. Nica c’entrava sempre con Monk, anche quando lui non lo sapeva. Lei non lo aveva nemmeno avvertito del processo che aveva dovuto subire nell’aprile 1960, per quella storia dell’arresto in Delaware di quasi due anni prima. Tanto che Thelonious e Nellie erano partiti totalmente ignari per San Francisco, felici che il nuovo invito di Guido Cacianti nel suo locale potesse significare una piccola vacanza pasquale per tutta la famiglia, compresi i bimbi, Toot e Boo Boo. Piano piano, parve subito a Monk che la maledizione del Black Hawk si ripresentasse. Era arrivato a poter avere Billy Higgins alla batteria, dopo che lo stesso Higgins, ingaggiato a New York con Ornette, era stato privato dalla cabaret card della City, per i soliti problemi di droga: il batterista era allora partito per la California mail suo strumento non era arrivato a San Francisco. I Monk erano riusciti a perdere l’aereo e, di conseguenza, l’albergo aveva annullato la prenotazione. Così, anche stavolta, come l’ottobre passato, l’ingaggio al locale di Cacianti era partito malissimo, con musicisti sostituti e gruppo incompleto. Tuttavia, sarà stato anche per la presenza dei bambini, Monk era di buon umore e la musica non poteva che risentirne positivamente; con Charlie Rouse e con John Ore al contrabbasso tutto era fluido e il giovane Higgins pareva suonasse con loro da anni: per Monk era una specie di Roy Haynes più moderno, solo bisognoso di qualche consiglio per essere meno presente nel flusso della musica e coltivare anche lui qualche silenzio in più. Insomma, tutto parve andare liscio fino a quando, a pochi giorni dalla chiusura dell’ingaggio, giunse a San Francisco Orrin Keepnews, assieme a un tecnico del suono, con l’idea di registrare abbastanza musica da coprire la durata non di uno ma di due dischi: uno per la sua Riverside e uno per l’etichetta californiana Contemporary di Lester Koenig, col quale si era accordato per far partecipare alcuni suoi artisti, primo fra tutti il batterista Shelly Manne che avrebbe sostituito Higgins; al quartetto si sarebbero aggiunti pure un paio di solisti sempre della costa Ovest: un tenorista, Harold Land (noto per altro nella costa Est anche per la breve ma fruttuosa collaborazione col quintetto Clifford Brown-Max Roach), e un trombettista, Joe Gordon, da pochi anni stabilitosi a Los Angeles. A Keepnews e a Koenig parve di aver messo in piedi un gran affare: sia Monk sia Manne erano, per diversi motivi, in quel momento sulla cresta dell’onda e l’accoppiata sembrò assicurare uova dorate. Almeno sulla carta. Nella realtà dei fatti capitò il contrario, perché Monk non la mandò giù: si trovava bene con Higgins e d’altra parte Manne gli pareva un pesce fuori dalla sua acqua, con nessuna voglia di essere un co-leader ma anch’egli un solista aggiunto. Nella seduta del 28 aprile Monk suonò a malavoglia: rimise in repertorio Just You, Just Me, diede un nome posticcio a quel brano Classified Information, ora Worry Later («Ci penserò poi»), posticiparono alla mattina del giorno dopo una ‘Round Midnight comunque svogliata. Shelly Manne capì di essere di troppo e disse ai produttori che preferiva levare le ancore. Keepnews s’infuriò per aver vanamente attraversato gli Stati Uniti ma Monk non parve scosso più di tanto: il suo amico patron della Riverside – se gli andava bene – poteva accontentarsi del Thelonious Monk Quartet (con Rouse, Ore e Higgins) plus two (Land e Gordon). In fondo Monk non riteneva di essere così importante per la Riverside e, col senno di poi, tutto sommato non è un caso che, dalla registrazione successiva, avrebbe firmato per la Columbia.

Va subito detto che la definizione di «Monk Quartet + Two» data all’ensemble sul disco non poteva che essere la più corretta. Ci sono pochi veri e propri arrangiamenti per sestetto (quello per l’unico brano originale, Worry Later poi chiamato San Francisco Holiday e, in un certo senso, quello per ‘Round Midnight) ma si tratta sostanzialmente di musica per quartetto più i due ospiti che si aggiungono all’unisono o all’ottava nei temi e poi fanno i loro assolo, normalmente nell’ordine tra quelli di Rouse e di Monk. Fra l’altro, la scelta del repertorio non intese per niente agevolare i nuovi arrivati. Eccetto uno standard, erano tutti brani di Monk, in alcuni casi tutt’altro che facili, sia nella parte tematica che nelle progressioni armoniche su cui improvvisare. Ecco la scaletta di quella che sarebbe stata la riedizione su cd: 1) Let’s Call This, 2) Four in One, 3) I’m Getting Sentimental Over You (la canzone scritta da George Bassman nel 1932 per i fratelli Dorsey), 4) Epistrophy, 5) Evidence, 6) Worry Later (San Francisco Holiday), 7) ‘Round Midnight, 8) Epistrophy (giusto il tema); di questi, nella prima edizione in lp non erano apparsi solo i suoi brani più vecchi, Epistrophy ed Evidence (quantunque spesso Monk tenesse in repertorio Just You, Just Me, sulle cui armonie nel 1948 aveva scritto Evidence).

Con Let’s Call This potremmo ricominciare il discorso sul rapporto tra Monk e i titoli dei suoi brani ma, consci che andremmo troppo oltre, lo terremo buono per altre occasioni. Lo aveva inciso la prima volta per la Prestige in quel famoso venerdì 13 del 1953, con Sonny Rollins e con Julius Watkins in un lp da 10 pollici, assieme a Think of One e, naturalmente, a Friday the 13th. In seguito non lo aveva suonato molte altre volte e quella gli era parsa l’occasione giusta per registrarlo in una veste un po’ diversa in un più capiente long playing da 12 pollici. Subito, da questo primo brano, si capisce non solo che Thelonious guida il gruppo a esprimersi con evidente piacere e assoluto relax, che le idee escono facilmente, che il giovane batterista si diverte a sfornare input, sia in risposta sia in anticipo, e a plasmare bordoni con il basso di John Ore, ma si percepisce ben presto che i due solisti aggiunti sono veramente diversi il giusto e perfettamente complementari al contesto globale. Charlie Rouse si prende quasi sempre il primo assolo (a parte, non casualmente, lo standard di Bassman, l’unico tema, per l’appunto, non di Monk) e ci tiene a far sentire – sembra ancora più che in altre occasioni – cosa significhi essere monkiani, usando e rigirando i moduli tematici, senza troppo indulgere sull’uso boppistico del saliscendi delle scale. La vera (ri)scoperta è però Joe Gordon, sfortunato trombettista di Boston che, dopo varie esperienze (soprattutto con la big band di Gillespie ma anche altro), si era trasferito in California e in quel periodo stava suonando con tutti i grandi del modern mainstream di allora, non solo nel quintetto di Shelly Manne. Aveva una personalità musicale molto particolare e diversa dagli altri, perché leggeva il nuovo jazz partendo più da Roy Eldridge che da Gillespie e mostrava, in maniera incredibilmente spontanea, una vena melodica che comunque galleggiava benissimo anche sopra armonie complesse. Lo si sente dalle prime note dei suoi assolo, sia in Let’s Call This sia in Four in One, dopo che in quest’ultimo rinuncia opportunamente alla lettura a prima vista del tema (i «quattro in uno» sono i veloci sedicesimi per ogni pulsazione che con la tromba si possono eseguire correttamente all’ottava solo se si fanno diverse prove d’insieme, precedute da studi personali – cosa impensabile per una serata da club). Joe Gordon inventa melodie a ripetizione, belle come quelle che insegnava Lester Young, ardite come quelle di chi è comunque perfettamente cosciente che sulla strada del suo strumento sono già passati Fats Navarro e Clifford Brown e che Dizzy è tuttora più che mai attivo e propositivo. Eppure, su ‘Round Midnight Joe Gordon si supera perché riesce a dare persino qualcosa in più a una musica che è già, di suo, la più bella ballad del jazz moderno.

In realtà, su ‘Round Midnight tutti danno qualcosa in più. Sembra chiaro a ognuno che, a ben meno di vent’anni dalla nascita, questa pagina incommensurabile è da tempo un classico, quasi lo fosse dal suo apparire. Lo stesso Monk appoggia tutti gli accordi in battere, a sottolineare, se possibile, la malinconia quasi tragica che scaturisce dalle linee di Rouse, prima nel canto, poi nella perorazione variatistica; lo stesso Monk, il monaco laico della sdrammatizzazione, stavolta non può che prender tutto sul serio, specie nel momento in cui la parola passa alla tromba di Gordon. Si tratta di uno di quei momenti in cui si spiega, semplicemente all’ascolto, cosa possa offrire all’atto dell’ascolto la pratica creativa dell’improvvisazione, quando tutto funziona, quando tutti si capiscono sin dalle prime note, vecchie e nuove, quando entrano in gioco quei concetti impossibili da mandare sulla parte scritta, come interplay e groove. A Harold Land tocca l’ingrato compito di ricevere il testimone dopo Gordon e qui la soluzione più logica è quella di lasciarsi andare dal clima blu notte: Land lo fa alla sua maniera, con le note che gli scivolano via, fuori dalla suddivisione, perché è vero che da qualche tempo sta facendosi prendere dalle coltri sonore di Coltrane ma qui è quasi irrealistico sfuggire al clima del notturno tardo-romantico. Ci pensa cautamente Thelonious a ricordare che sempre di musica sua si tratta, non certo di una ballad timbrata a Tin Pan Alley. A Charlie Rouse non resta che prendere in mano il tema dal bridge e portarlo alla coda ma senza schiarirlo troppo, come giustamente sottolineano il rutilare delle mallets sul tom basso di Roy Haynes. Certo, tutto è relativo, ma non è facile trovare interpretazioni monkiane di ‘Round Midnight più convincenti di questa. Dopo ‘Round Midnight che si potrebbe dire ancora? Meglio rifare il tema, ma solo il tema di Epistrophy, la prima intuizione musicale di Monk finita su un foglio pentagrammato, ai tempi della 118th Street, quella del Minton’s Playhouse, il locale da cui tutto era rinato. Il Minton’s, il Birdland, il Five Spot, il Black Hawk. Verso la fine di quell’anno, c’erano di nuovo i fratelli Termini ad attendere Monk e il suo gruppo al Gallery (per altro, per l’ennesima volta senza il batterista: sarebbe poi arrivato il preoccupatissimo Frankie Dunlop). E per fortuna, perché il 1960 si era chiuso male con la Riverside e Orrin Keepnews (ormai tutto preso da Cannonball Adderley), con cui Monk restava solo per dovere di contratto. Era una pacchia, perché al Gallery Monk si trovava proprio bene. In quelle settimane c’era anche un giovane cameriere nuovo, uno studente di venticinque anni che era venuto in città per studiare con Gunther Schuller. Era persino riuscito nell’impresa di ricevere una mancia di cento dollari dalla baronessa Nica (che, a onta di quanto – tantissimo – aveva speso per il mondo del jazz, continuava a passare per una tirchia incallita). Era pure stato licenziato perché, a un certo punto, aveva rovesciato addosso qualche liquido colorato a James Baldwin e a Sidney Poitier. Ma era stato riassunto e raccontava con orgoglio della prima volta che Monk gli aveva rivolto la parola chiedendogli dell’altro riso fritto. E si chiamava Ran Blake, ma questa è tutta un’altra storia.