La sera di domenica 3 novembre 1957 al Village Vanguard, Sonny Rollins era pronto per cominciare a tirare le fila di un anno importante. Era l’anno del suo matrimonio con l’attrice e modella Dawn Finney, erano usciti i due lp per la Blue Note, era pronto per la Carnegie Hall ma soprattutto poteva dar seguito alla fondamentale esperienza in California di qualche mese prima, dove aveva inciso «Way Out West» per la Contemporary, in trio con Ray Brown al contrabbasso e il batterista di Los Angeles Shelly Manne.

In quel periodo, a Los Angeles, aveva conosciuto Ornette Coleman, un texano suo coetaneo che però non aveva ancora inciso a proprio nome e lo avrebbe fatto di lì a qualche mese, sempre per la Contemporary. Rollins aveva frequentato Ornette e con lui si era esercitato, studiando insieme: nell’economia di quel che stava accadendo nel mondo del jazz in quegli anni, non può apparire secondario che Rollins incida per la prima volta con un trio pianoless, senza strumenti armonici, mentre Coleman registrerà il suo primo disco, «Something Else!!!», per la Contemporary, in quintetto con Don Cherry (cornetta), Don Payne (contrabbasso), Billy Higgins (batteria) e con Walter Norris al pianoforte (sarebbe stata la prima e, sostanzialmente, l‘unica volta di Ornette con un pianoforte per molti e molti anni: sostanzialmente, perché in mezzo vi è l’episodio con Paul Bley all’Hillcrest Club). La stessa Contemporary, in vista del secondo disco di Coleman, «Tomorrow Is the Question!», si sarebbe convinta a togliere di mezzo il pianoforte e a chiamare alla batteria Shelly Manne (con Percy Heath al basso o Red Mitchell, il bassista del «pianoless quartet» di Mulligan). Insomma, la scelta, così decisiva per la poetica di Ornette Coleman, di suonare senza il pianoforte, era nata alla Contemporary di Los Angeles, la città dove, qualche anno prima, Mulligan aveva inventato il «pianoless» e dove nel marzo del 1957 Rollins aveva inciso «Way Out West» e ne aveva discusso con il suo inesperto ma già rivoluzionario collega texano (e vien da dire che una qualche meritevole responsabilità l’abbia in qualche modo avuta Lester Koenig, patron della Contemporary). Dunque, con la tranquilla consapevolezza di aver trovato una dimensione di suono e di linguaggio assolutamente sua propria, con un trio che, più che pianoless, amava chiamare strollin’, in quella prima domenica di novembre Sonny Rollins si accingeva a varcare le porte del Vanguard, deciso a scalare le classifiche dei gusti nella jazz scene di New York.

A questo proposito, pare opportuno fare un salto e mettere dentro testa e piedi in quella scena. Perché, se consideriamo per esempio i dati dei referendum tra i critici interpellati dalla rivista DownBeat, tenendo conto che i risultati del «Critics’ Poll» del 1957 e del 1958 rispecchiavano, in sostanza, l’andamento delle cose del 1956 e del 1957, si evince che, tra i tenoristi, Rollins (sostanzialmente dopo «Saxophone Colossus») si avvicinava e riusciva a «impensierire» il dominio di Stan Getz, mentre Coltrane (fresco di «Blue Train», uscito nel gennaio 1958) entrava nel podio solamente dei «nuovi emergenti», al pari di Benny Golson, dopo che appena due anni prima, nel poll del 1956, il sassofonista principe restava di gran lunga Lester Young. E questo, dovuto alle opinioni del critici dell’epoca, è uno specchio della realtà di allora, che oggi, col periscopio di quasi settant’anni dopo, potremmo faticare un po’ a far nostro.

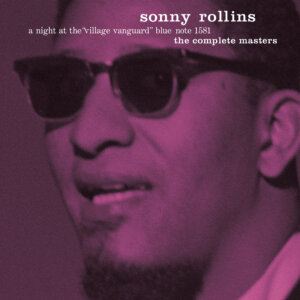

Ma torniamo al 3 novembre 1957, quando Rollins era stato ingaggiato al Village Vanguard per due concerti, uno pomeridiano e uno serale: il primo, in trio con il poco noto contrabbassista Donald Bailey e Pete LaRoca (batteria), e il secondo con Wilbur Ware ed Elvin Jones. Entrambi i set sarebbero stati registrati per essere pubblicati da Blue Note, prima, con una scelta di sei brani, in un lp del 1958, poi, trent’anni dopo (nel 1987), in un doppio cd che raccoglieva diciassette brani (comprese due alternative takes), quasi tutti dal set serale. Ora, nella tribolata primavera 2024, Blue Note ne fa uscire una nuova speciale edizione, «A Night at the Village Vanguard: The Complete Masters», sia in un unico, curatissimo package di tre vinili (con foto inedite di Francis Wolff, saggi di Nate Chinen e Bob Blumenthal e una conversazione tra Rollins e Don Was, parte della quale Blue Note ci ha gentilmente concesso di tradurre) e sia, ancora, in due cd, rimasterizzati dai nastri originali di Rudy Van Gelder rimasti intonsi negli anni, in un cassetto. A parte la prima versione di A Night in Tunisia e poi quella di I’ve Got You Under My Skin, tutti gli altri brani venivano dall’esibizione serale, quella con Wilbur Ware ed Elvin Jones: Old Devil Moon, Softly, as in a Morning Sunrise (due takes), Striver’s Row, Sonnymoon for Two, A Night in Tunisia, I Can’t Get Started, What Is This Thing Called Love, All the Things You Are, Woody’n You, Four, I’ll Remember April e Get Happy (due versioni, la prima lunga e l’ultima breve).

Rollins è in forma e decide di attaccare dialogando col pubblico: «Che ne dite se facciamo Old Devil Moon? Ma veniva da Finian’s Rainbow o da qualche altro musical, che so, da Kiss Me Kate?». In realtà lui vuole vincere facile e intende cominciare sul ritmo di un calypso, il suo marchio di fabbrica, più che atteso dai suoi followers, da pochi mesi ammaliati da St. Thomas, brano di apertura di «Saxophone Colossus». Così Old Devil Moon, nato da subito, nel 1947, un po’ Latin, passato per le mani di J.J. Johnson che lo profuma di congas, diviene qui, in toto, un bel calypso swing caraibico. E questo Old Devil Moon è di fatto il miglior manifesto del nuovo «strollin’ Rollins», maturo eppure sbarazzino, ironico il giusto ma anche serio quanto basta, sicuramente aperto ma in the tradition. Non vi è dubbio che a plasmargli questa veste contribuisca non poco il ruolo dei due colleghi della ritmica: il solidissimo Wilbur Ware, che tutti conoscevano per essere il bassista di Monk, e soprattutto il geniale Elvin Jones che, licenziato il giorno prima da J.J. Johnson, era così arrabbiato da aver persino dimenticato la chiamata di Rollins ed era stato trascinato a fatica, proprio da Ware, giù per le scale del Vanguard. In Old Devil Moon e così negli altri standard, nelle canzoni come Softly, dentro alle vecchie scatole cinesi di otto, dodici, sedici, trentadue misure, Rollins sparge il suo metodo di costruzione del meccano, pezzetto per pezzetto, decostruzione e ricostruzione. Improvvisazione «motivica» avremmo dedotto da Gunther Schuller, altamente «melodica» avrebbe semplificato qualcuno pensando alla vecchia scuola del maestro Lester, «intervallare» si direbbe adesso. Eppure, a pensarci, «motivica» va benissimo, perché il «motivo» nel senso della cellula generatrice è ciò che davvero interessa il Nostro, sia che si tratti di un semplice intervallo melodico (la quarta eccedente, discendente, di Blue Seven) sia di un riff ritmico-melodico o solo di una clave ritmica. Softly, as in a Morning Sunrise è un brano giusto per misurarsi su questo metodo in cui tutto torna al minimo comune multiplo (le cadenze armoniche sono tranquillamente basiche), per lasciarsi andare sopra le onde di Elvin, tenute a bada da Ware.

La notte del Vanguard (e poi quel disco, all’inizio con soli sei brani, oggi triplicato) è diventata subito un punto di riferimento, certo prima di tutto per i sassofonisti ma poi, un po’ per volta, per chiunque altro sentisse l’esigenza di esser libero ma, parimenti, la necessità di stare con un piede nella storia. E ogni bravo tenorista si è da allora sperimentato in trio su Softly, quantomeno a casa propria, se non sul palco, a partire da Coltrane (che però, chissà perché, lo ha affrontato col soprano) fino a Michael Brecker, passando per mille altri e arrivando ad altrettanti, fatto salvo che poi, per lo più, si tende a stare vicini a un piano o a una chitarra.

La storia ha radici antiche ma in fondo anche moderne. In Striver’s Row Rollins riscrive Confirmation di Parker e si butta a capofitto come un bopper della prima ora, prima di tornare in sé, mentre in A Night in Tunisia prevale decisamente, e fin dal tema, il prosatore motivico che scompone e ricompone le cellule. In tutta la serata (ma già nella Tunisia del pomeriggio con la batteria à la Roach del giovane Pete La Roca) il nostro ha le idee chiarissime nell’usare le sue migliori carte, già giocate in «Saxophone Colossus», qui tuttavia liberate dall’assenza delle armonie esplicite del pianoforte. Il blues-riff di Sonnymoon for Two viene da Kansas City prima che da Blue Seven, i cento riff della notte in Tunisia escono da ogni pertugio, il largo arco melodico di I Can’t Get Started ricorda l’approccio a You Don’t Know What Love Is. Eppure tutto inevitabilmente si scarnifica, senza il mantello delle armonie manifeste, tutto diventa ritmo, energia, colore percussivo e materico (legno, metallo, certo anche ottone).

I’ve Got You Under My Skin ci dà il destro per capirne di più sulla scelta del duo ritmico. Per sua stessa ammissione, Rollins chiedeva tanto (anzi, fin troppo) ai suoi partner, che chiamava e licenziava nel far di un pomeriggio. In fondo era successo così anche quel 3 novembre, quando nel pomeriggio aveva iniziato con Pete La Roca, un giovane batterista che gli era stato consigliato dall’amico Max Roach. E La Roca suona benissimo, ha grinta ed energia, tira che è un piacere ed è chiaro e pulito nella suddivisione. Ma nella sua giovane bravura non ha alcunché dell’imprevedibilità anche «sporca» di Elvin Jones, che arriva di corsa ma è già il miglior batterista possibile. Anche la scelta dei tempi, fra medium e up, diventa decisiva. Tanto che alcuni brani vengono fatti e rifatti su metronomi diversi. Non solo Tunisia alla sera è più lento ma, addirittura, nella stessa sera, con la stessa ritmica, Softly viene rifatta in una alternative take molto più adagiata. E mentre in Tunisia la minor velocità consente al tenorista, a partire dal break, di affrontare in ampia scioltezza le semicrome, in Softly (brano di apertura del secondo cd, oltre che della terza faccia del secondo lp) il tempo medium-slow apre a Rollins la possibilità di mettere in bottiglie nuove il vino vecchio, quello di Coleman Hawkins, Ben Webster e Buddy Tate. Ma le bottiglie sono nuove perché, nello spazio creato dal tempo largo si fanno luce le spazzole di Elvin Jones e soprattutto le linee di Ware, con una densità globale tutta orizzontale, polifonica. È così in What is This Thing Called Love, standard amatissimo nel mondo del jazz di quegli anni, che la batteria stacca su un ostinato abbastanza veloce, sul quale il sax si aggrega con pochissime note, data la trama spessissima della ritmica. Qui Rollins crea a catena dei patterns che saranno copiati e incollati da infiniti emuli: se si pensa a quanto si sia parlato del quartetto pianoless di Mulligan, non si può capire quanto poco, in proporzione, si sia sottolineata l’importanza del trio strollin’ di Rollins che, a guardar bene, più che con «Way Out West» portava alla vera nascita del trio «senza armonie» in questa fantastica notte al Vanguard.

Rollins era in forma strepitosa e lo si capiva col proseguire della serata. Lo è anche in All the Things You Are, dove taglia subito corto e non enuncia nemmeno il tema, andando subito al cuore dell’invenzione improvvisata. I due fratelli ritmici sembrano rilassarsi, andando tranquillamente in quattro, ma non è così per lui che continua a creare. Prende fiato, per così dire, solo per presentare. E fa bene perché pure Woody’n You di Gillespie è di fatto riplasmato, anche se lo stesso originale partiva sempre dai Caraibi come piace al Nostro. Qui non ci sono cliché bop e, per esserne certo, proprio per questo Rollins non vuole né pianoforti né chitarre. E se per caso in quei cliché teme di cascarci, allora tira fuori l’ironia e rimescola le carte, fino ad arrivare alla cadenza finale, sdrammatizzando il giusto. Nell’equilibrio del programma, Four di Miles Davis (piccolo omaggio al più celebre collega che così spesso usava i temi rollinsiani) viene giusto per mettere pepe alla serata con un up swing. Ma ormai la notte al Vanguard sembra aver preso quella tiratissima piega e I’ll Remember April piace al nostro perché parte sempre caraibico (come Woody’n You, come Old Devil Moon) ma poi prosegue sul walking in quattro, velocissimo (un filo più di Four), come su un treno su cui Elvin Jones si trova benissimo: non è ancora l’Elvin di Trane ma la strada è quella. Non ci sono interventi di pianoforte a spezzare il fluido magnetico. Tra assolo, scambi con la batteria e riesposizione del tema non c’è stacco. Spezzoni di tema riemergono e alla fine tornano sotto il velo di un malcelato sorriso. Pare non esserci posto per il relax, per le pause. Get Happy non si adagia su un tempo meno tirato e Ware non può nemmeno tentare un assolo degno di quel nome. OK, la rifacciamo medium tempo, riconquistiamo un po’ di tranquillità. Get Happy, siate felici: è stata una serata magica ed è giusto che l’adrenalina ci metta il suo tempo per scaricarsi. Notti come questa al Village Vanguard non se ne vivono tanto spesso.