Una serata straordinaria per raccontare le vicende di due uomini che in comune hanno il cognome e il jazz ma cui il destino ha riservato sorti diverse. Stiamo parlando di Ezio e Renato Levi, l’uno ingegnere di professione e musicista e compositore per passione, e l’altro editore, proprietario di un negozio di dischi e critico musicale. La loro storia è stata raccontata con parole e musica, lo scorso 27 gennaio, al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano in occasione del Giorno della Memoria. L’artefice di questa ricostruzione storica è il musicologo Luca Bragalini che, come un vero detective, è andato alla ricerca di documenti e testimonianze per ricostruire la storia umana e artistica dei due Levi. A lui abbiamo chiesto di parlarci di queste incredibili vicende, che si incrociano anche con la storia di Musica Jazz.

Luca, come sei venuto a conoscenza delle vicende umane e personali di Ezio e Renato Levi?

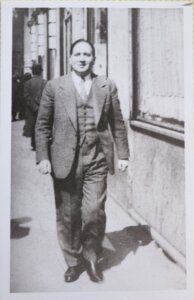

La storia è nata da un invito a un convegno a Camaldoli, dove da anni si tengono incontri di musicologia ebraica. Il tema era specifico: il contributo degli ebrei italiani alla musica del Novecento. Gli organizzatori mi hanno chiesto di presentare qualcosa sul jazz. Così ho cominciato ad approfondire la figura di Ezio Levi, nato a Milano nel 1915. Aveva abitato fino al 1938 in piazza Tricolore, sempre a Milano. Le informazioni in mio possesso su di lui risalivano al critico Adriano Mazzoletti.

Quanto aveva scritto Mazzoletti da spingerti ad approfondire la vicenda di Ezio Levi?

Mazzoletti aveva scritto non poco, ma sono riuscito a scoprire su Levi tante altre informazioni. Mi sono imbattuto in un suo curriculum, redatto per iscriversi alla classe di regia del Centro Sperimentale di Cinematografia, a Roma. Da li sono riuscito a trovare ulteriori informazioni su di lui perché aveva interessi anche nel campo del cinema.

Da questa ricerca sembra di capire che sia venuta fuori una figura importante del jazz milanese di quel tempo. Giusto?

Sì, una figura capitale. Assieme a Giancarlo Testoni (che a sua volta, nel 1945, fonderà proprio Musica Jazz), nel febbraio del 1936 Levi istituisce il Circolo Jazz Hot Milano situato in via Filodrammatici. Per qualche mese il jazz club era stato ubicato nella Galleria Vittorio Emanuele in uno dei piani superiori del ristorante Campari, ora Motta. Lo aveva messo in piedi nel cuore di Milano e nel luogo più «in». Del club allora aveva parlato anche la rivista francese Jazz Hot. Inoltre Levi fondò anche l’Orchestra Circolo Jazz Hot e la portò in sala di registrazione nel maggio del 1936, incidendo alcuni pezzi come Venutiana e la cantata Mai mai mai. Ma già nel 1932, il 12 novembre, giovanissimo, lo vediamo scrivere per la rivista L’Illustrazione Italiana edita dai fratelli Treves, un pezzo che parla di musica hot. Su queste pagine disserta in maniera competente, tra gli altri, di Duke Ellington e Louis Armstrong. Collabora anche con la rivista Camminare fondata da Alberto Mondadori. Durante la metà degli anni Trenta compare la sua firma su quello che sarebbe stato il primo bollettino discografico italiano, un vero e proprio magazine musicale, Il Disco. Si parlava di musica classica, la si recensiva, e veniva dedicato spazio anche al jazz. Gli interventi di Levi erano molto acuti e professionali. Siamo di fronte a un personaggio particolare, eclettico, che oltre ad aver aperto un jazz club, fu uno dei primi critici degli anni Trenta e anche un musicista. Levi divenne anche consulente per l’etichetta discografica Brunswick, e organizzò nel maggio del 1936 una delle prime sedute di registrazione di Gorni Kramer.

Quindi oltre a tutte queste sue peculiarità, Ezio Levi era anche un musicista?

Si, suonava la chitarra, il pianoforte, il violino, la fisarmonica, cantava molto bene, componeva e scriveva anche musica per il cinema: i suoi insegnanti sono stati due grandi pianisti, Alberto Semprini e Enrico Bormioli. Esiste un cortometraggio muto ispirato a un racconto di Edgar Allan Poe, Il cuore rivelatore, dove Levi cura il sonoro. Contemporaneamente, studiava ingegneria. Parlava benissimo tre lingue – inglese, francese e tedesco – e faceva parte dell’alta borghesia ebraica milanese. Da giovanissimo, poi, aveva scritto delle riviste studentesche, dei musical, utilizzando Marcello Marchesi come paroliere. Una di queste canzoni, Dipende da te, che Levi poi incise nel 1936, è stata riarrangiata e suonata per il Giorno della Memoria al Conservatorio di Milano dalla Verdi Jazz Orchestra diretta da Pino Jodice.

Dicevi che ha inciso negli anni Trenta…

Esatto, e i pezzi sono molto belli. Levi era così stimato che, tra le primissime registrazioni di Gorni Kramer cui aveva presieduto in qualità di organizzatore e consulente dell’etichetta discografica, lo si può anche ascoltare al pianoforte su La canzone della commessa. Nel 1938, inoltre, pubblica Introduzione alla vera musica di Jazz con Giancarlo Testoni. È un volume piuttosto competente per essere edito negli anni Trenta, imparagonabile a qualsiasi cosa fosse fino ad allora uscita sul jazz in Italia. In più, i due specificano nell’introduzione che il testo costituisce una sorta di prequel a un volume più approfondito e corposo. Tutto si blocca con le leggi razziali promulgate nel 1938 dal regime fascista. Levi viene avvisato in anticipo dell’entrata in vigore di tali leggi da Vittorio Mussolini, il quale scriveva anche lui, con poco costrutto, sulla rivista Il Disco. Di conseguenza Levi ripara prima a Parigi e poi negli Stati Uniti, dove tenterà di inserirsi con scarso successo nel mondo musicale americano. Da lì va poi in Perù e diventa un uomo d’affari, lavorando per la Olivetti. Avrà tre figli, e molto più tardi farà ritorno in Italia. Qui scriverà qualche canzone, ma trovandosi ormai fuori dal giro. Purtroppo, a causa delle leggi razziali promulgate dal regime fascista, abbiamo perso una delle potenziali maggiori figure del jazz italiano, uno che a soli ventisei anni abbandona di fatto la scena musicale. C’è da aggiungere che aveva scritto anche delle composizioni per il Trio Lescano.

Cosa resta della sua musica?

Nonostante fosse fuggito dall’Italia, la sua musica continuava ad avere successo. Nel 1939 il Trio Lescano incise la versione di un pezzo di Levi che lo stesso aveva registrato nel 1936. Il brano si chiama Io non credo (se non vedo). Sul disco non compare Ezio Levi, a causa delle leggi razziali, ma il solo Marcello Marchesi come autore del testo. Poi, oltre alle sue composizioni conosciute, ho scoperto anche degli inediti del periodo americano. Inediti nel senso che Levi aveva sì pubblicato gli spartiti, ma nessuno li aveva mai eseguiti e registrati. Anche questi pezzi sono stati arrangiati e suonati la sera della commemorazione per il Giorno della Memoria dalla Verdi Jazz Orchestra diretta da Pino Jodice.

Come si collega la figura di Ezio Levi a quella di Renato Levi?

Ho scoperto Renato Levi per un banale errore, mentre facevo ricerche alla Biblioteca Sormani di Milano su Ezio Levi. Ero andato per fotografare delle parti della rivista Il Disco su cui scriveva Ezio Levi. Tornato a casa mi sono accorto che c’era anche un altro Levi, molto competente e che si firmava R. Levi. In seguito scoprirò che era stato il fondatore della rivista stessa. Al che mi sono chiesto chi fosse costui. Ho cominciato a fare delle ricerche. Di lui si sapeva solamente che aveva un negozio di dischi che si chiamava Magazzino Musicale e che importava musica jazz. Ho scoperto anche che il libro scritto da Ezio Levi era stato pubblicato da Renato Levi. Praticamente senza Renato Levi e il suo investimento non avremmo mai avuto il libro di Ezio.

Cos’altro hai trovato su di lui tra i documenti che hai visionato alla Biblioteca Sormani?

Ho trovato dei documenti in cui si legge di un attacco da parte del regime fascista per la sua attività di importatore di dischi di jazz e per il jazz club stesso. Di contro c’erano le risposte geniali dei due Levi che cercavano di sviare l’attenzione da loro. Scrivevano che nel jazz americano c’erano molti italiani, oppure che i musicisti italiani che si esibivano al jazz club erano così importanti che avrebbero avuto successo in tutto il mondo. Ho provato a raccogliere più informazioni su Renato Levi. Mi sono recato al Binario 21 in Stazione Centrale a Milano – era il binario da cui partivano gli ebrei per i campi di concentramento nazisti – che ospita l’archivio, e ho scoperto che c’era un Renato Levi. Purtroppo era una scoperta a metà, perché in tanti hanno il cognome Levi e il rischio di omonimia era molto forte.

Come ne sei venuto a capo e cosa hai scoperto su di lui?

Il centro di documentazione ebraica non aveva dati sufficienti per identificare il mio Levi. Allora sono andato all’Archivio di Stato. Ero convinto che i fascisti gli avessero co.nfiscato il negozio di dischi. Così ho trovato il faldone che conteneva le sue carte e ho ricostruito la biografia di Renato Levi, che purtroppo mori ad Auschwitz. C’è da aggiungere che il libro che Renato pubblicò a Ezio venne sequestrato dai fascisti. Costoro si impossessarono di trecentonove copie. In pratica quasi tutta la tiratura. Sto cercando di recuperare alcuni dischi, alcuni dei quali sono posseduti anche da Vittorio Castelli, e che recano il marchio «Magazzino Musicale». Questi 78 giri con l’etichetta del negozio di Levi girano ancora tra i collezionisti e testimoniano quanto fosse importante in quel periodo la sua funzione di importatore e divulgatore di dischi di jazz americano. Su quei dischi si sono formati gli artisti di allora, come lo stesso Gorni Kramer.

Ci sono ancora dei discendenti dei due Levi?

Ho rintracciato in varie parti del mondo i discendenti di Ezio Levi, che ha ancora due figlie, e quelli di Renato, due nipoti. Sono venuti alla commemorazione da Londra, Parigi e Sydney. Inoltre ho trovato dei documenti certificati dai nipoti del musicologo Natale Gallini, che andò a trovare Renato Levi nel carcere di San Vittore prima che fosse deportato. C’è da aggiungere che, oltre ai già citati, anche due brani inediti di Ezio Levi sono stati recuperati dai faldoni della famiglia e suonati dall’Orchestra del Conservatorio Verdi di Milano il 27 gennaio.

Intervista a cura di Flavio Caprera